STUDY

2025.9.26

署名(サイン)の歴史〜なぜ画家は作品に名前を書くようになったのか?〜

美術館で絵画を鑑賞していると、作品の右下隅などに小さく記された作家の署名(サイン)を目にすることがあります。現代では当たり前のように思われるこの習慣ですが、実は画家が作品に署名を入れるようになったのは美術史的に見ると、比較的最近のことです。

署名がなかった時代から現代に至るまで、なぜ画家たちは作品に名前を書くようになったのでしょうか。その歴史的背景と意味について、確実な史実と学術的研究に基づいて探ってみます。

目次

中世における無署名の伝統:ギルドシステムと集団制作の時代

パン職人の絵 13世紀, Baker baking bread in an oven - miniature in a 13th century psalter, Public domain, via Wikimedia Commons.

パン職人の絵 13世紀, Baker baking bread in an oven - miniature in a 13th century psalter, Public domain, via Wikimedia Commons.

現代の私たちにとって、絵画に作者の署名があることは極めて自然に感じられますが、西洋の中世期においては、芸術家が作品に署名を入れることはほとんどありませんでした。古代ギリシアの陶芸家たちは「(芸術家の名前)が私を作った」という興味深い形で署名していましたが、中世期になるとこの慣習は姿を消しました。

中世美術の専門家たちは、中世芸術における署名の欠如について異なる説明を提供しています。最も有力な理論の一つは、中世美術が主に協同組合的なギルドシステムによって制作されていたという「生産構造の転換」に関連しているというものです。

ギルドは、相互扶助と保護、そして職業的利益の促進のために結成された職人や商人の組合でした。12世紀頃から各地域で発展し、多くは近世初期まで存続しました。中世ヨーロッパでは、商人と職人のギルドが形成され、メンバーが相互扶助の恩恵を受けられるよう組織されていたのです。

布職人、靴職人、薬剤師、石工、画家、彫刻家、そして基本的にあらゆる種類の職人がギルドに参加し、あらゆる種類の商品の生産を統制するだけでなく、それぞれの特定の技能の基準も定めていました。このシステムの下では、個人の芸術家が単独で作品を制作することは稀で、複数の職人が協力して一つの作品を完成させていました。

ギルドは、貿易を統制し、外部の競争を制限し、品質の基準を確立し、見習いの訓練に関する規則を設定していました。15世紀頃の初期フランドル派にも見られますが、いくつかの工房はその工房と認識できるようなマークやシンボルをそれぞれ持っていました。これは作家としてのアピールというよりも、品質を保証するための意味合いも強く、この真正性と品質の証明としてのマーク付けが、後の時代の識別において重要な手掛かりとなっています。

ローマ建設の写本, 13世紀, Miniature de la construction de Rome (F.130 V), manuscrit de "L'Histoire ancienne jusqu'à César" (Ms 562), 1260-1270, conservé à la Bibliothèque municipale de Dijon, Public domain, via Wikimedia Commons.

ローマ建設の写本, 13世紀, Miniature de la construction de Rome (F.130 V), manuscrit de "L'Histoire ancienne jusqu'à César" (Ms 562), 1260-1270, conservé à la Bibliothèque municipale de Dijon, Public domain, via Wikimedia Commons.

もう一つの重要な要因として、宗教的な価値観が挙げられます。一部の学者は、この中世の無名性により、芸術家ではなく芸術作品そのものが重要であったと論じています。事実、中世の美術作品のほとんど(すべてではないにせよ)は宗教的なものでした。そのため、強い謙虚さの感覚が、作者が自身の作品に署名するのをためらわせたと考えられます。

多くの芸術家は聖職者(修道士など)であるか、ギルドに所属する一般人でしたが、彼らの作品は典礼、瞑想、あるいは信仰の目的で使用されました。このような作品に作者の名を入れることは、ふさわしくないと考えられていたのです。

古代から中世への変遷:署名文化の消失

興味深いことに、古典時代では芸術家の署名は決して珍しいものではありませんでした。ギリシアの陶芸家たちは作品に署名しており、画工と陶工は必ずしも同じ人物ではなく、それぞれ専門職として存在していました。ギリシアの花瓶には「〜が私を作った(ἐποίησεν)」や「〜が私を描いた(ἔγραψεν)」といった銘文が刻まれることが多く、それがエルゴティモス、クレイタスなど古代ギリシアの陶芸家や画家の名前が今でも知られている理由です。

私たちは、ポリュクレイトス、ミロン、プラクシテレス、フィディアスという偉大なギリシアの彫刻家や建築家の名前を、様々な古代の資料のおかげで知っていますが、中世期に入ると、この伝統は急速に失われていきました。

ルネサンス期における革命的変化:個人主義の台頭

父の肖像, デューラー, Albrecht Dürer, Portrait of the Father, 1490, Uffizi, detail-a, Public domain, via Wikimedia Commons.

父の肖像, デューラー, Albrecht Dürer, Portrait of the Father, 1490, Uffizi, detail-a, Public domain, via Wikimedia Commons.

転機となったのは14世紀から16世紀にかけてのルネサンス期でした。ルネサンス美術は、自然への意識の高まり、古典的学習の復活、そして人間に対するより個人主義的な見方の組み合わせた影響の下で、14世紀、15世紀、16世紀のヨーロッパで制作された絵画、彫刻、建築、音楽、文学でした。

ルネサンスは中世に直接続くヨーロッパ文明の時期であり、15世紀に頂点に達しました。古典的な学問と価値観への関心の急増によって特徴づけられたと一般的に考えられています。この時代の変化は、単なる美的な変化ではなく、芸術家の社会的地位と自己認識の根本的な変革を意味していました。

新しい富の源泉が現れ、芸術家たちがこれまでとは異なり、貴族や教会だけでない顧客から認識を得て、結果的により多くの契約を獲得するために作品に署名することを好むようになったのは自然なことでした。

この時代の代表的な画家であるレオナルド・ダ・ヴィンチ(1452-1519)の《モナ・リザ》(1503年頃着手し、生涯を通じて手を加えたとされる)や《最後の晩餐》(1495-1498)、ミケランジェロ(1475-1564)の《システィーナ礼拝堂天井画》(1508-1512)、そしてラファエロ(1483-1520)の《アテネの学堂》(1509-1511)などの作品群は、単なる宗教的象徴を超えて、作者個人の芸術的ビジョンを強く反映したものでした。

重要なことは、ルネサンスやバロック時代の芸術家たちも、すでに知られた「マスター」の監督の下で、しばしば工房で作業を続けていたということです。例えば、レオナルドはマエストロ・ヴェロッキオの工房で教育を受けており、これは見習いがこれらの中世のギルドの一つで技能を学ぶ方法とそれほど異なるものではありませんでした。

ギルドシステムから個人芸術家への移行

ヨーロッパのほとんどの地域で、手工業と職業は何世紀もの間、中世初期の町と都市の拡大以来、ギルドによって統治されていました。これらの宣誓した組合は、貿易を統制し、外部の競争を制限し、品質の基準を確立し、見習いの訓練に関する規則を設定していました。

署名の後にはハート型のマークが続きます。これは15世紀フランドルの画家ペトルス・クリストゥスの作品に見られる事例で、商業文書などでよく用いられた書体で署名が残っており、クリストゥスをマスターとして識別されることにより、その作品がギルド製造の文脈に位置付けられることになります。ハート型のマークは金細工師によって使用される商標のようなものと識別でき、同様の印は、聖ルカギルドの登録メンバーによる作品を識別するためにブルージュの写本産業でも使用されていました。

この時代の変化は段階的なものでした。ルネサンス初期に署名が芸術に再び現れ始めた理由は「生産の転換」に関連していると専門家は説明しています。これらのギルドの発展は、芸術家の職業的発展における重要な段階を意味し、それは最終的にルネサンスの芸術的天才が例外的なものであるという認識につながりました。

現代における署名の多機能性:真正性から知的財産権まで

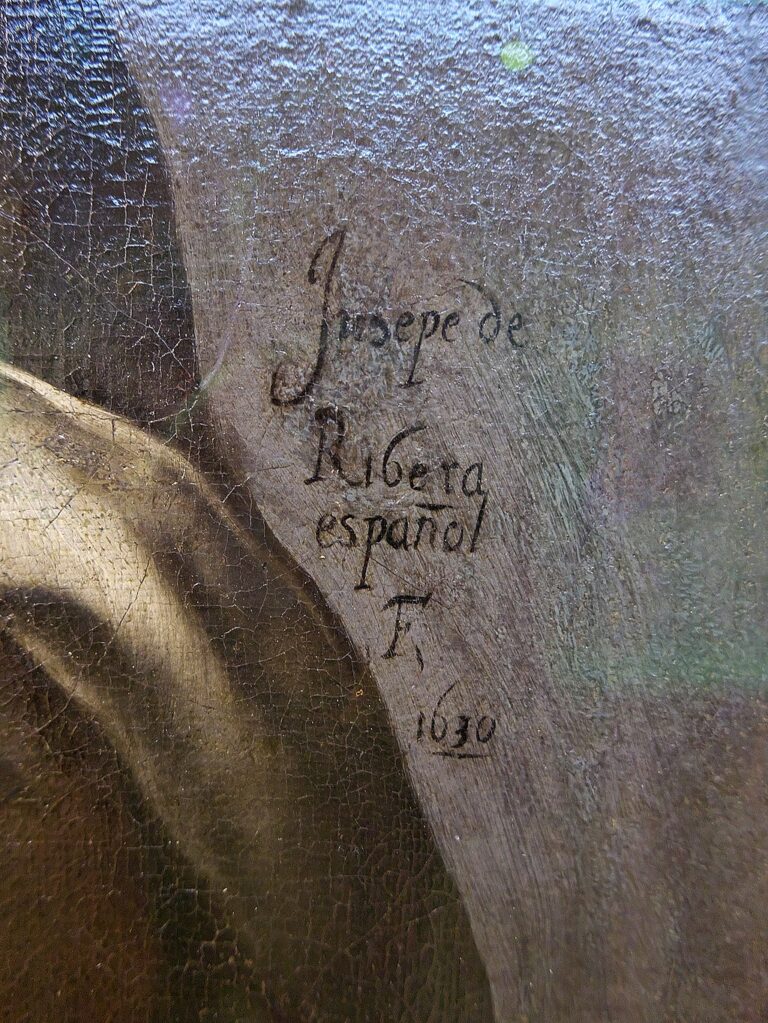

絵画『聖テレサ・デ・ヘスス』の署名、ホセ・デ・リベラ, Firma en la pintura Santa Teresa de Jesús, José de Ribera, Public domain, via Wikimedia Commons.

絵画『聖テレサ・デ・ヘスス』の署名、ホセ・デ・リベラ, Firma en la pintura Santa Teresa de Jesús, José de Ribera, Public domain, via Wikimedia Commons.

現代において署名は複数の重要な機能を果たしています。インターネットや、SNSなどで作家と作品を結びつけることが比較的容易となりました。従来のような意味で署名が必ずしも不可欠ではない時代になったとも言えるでしょう。

ですが一方で、贋作の問題も深刻です。贋作に偽の署名を施した作品は、これまで多くのセカンダリーマーケットに流れてきています。アート投資という言葉があるように、資産的価値を持つ美術作品が増えた今、贋作問題はコレクターにとって悩みの種でしょう。また作品を未来に遺すということを考える際に、これは非常に大きな問題となります。

このため、現代では署名だけでなく、科学的な分析技術や美術史的研究を組み合わせた総合的な真贋鑑定が重要になっています。デジタルスキャンなどの新しいテクノロジーも発達したおかげで、その精度は上がり、その結果これまで知られていなかった事実(隠されたスケッチや、塗足しや修復の跡など)が見つかるようにもなりました。

特殊な事例:現代の無署名芸術と新たな挑戦

バンクシー, 少女とハートの風船, Banksy Girl and Heart Balloon (2840632113), Public domain, via Wikimedia Commons.

バンクシー, 少女とハートの風船, Banksy Girl and Heart Balloon (2840632113), Public domain, via Wikimedia Commons.

興味深い現象として、現代においても意図的に署名を行わない芸術家が存在します。匿名のストリートアーティストであるバンクシーの作品は、普段はゲリラ的な行動と署名がないことから、100%真作と断定できるものは数少ないにも関わらず、彼の作品はオークションに出れば、数億の値段が付くという現象が起きています。

これは署名の歴史を考える上で示唆深い事例です。バンクシーの場合、署名の代わりに作品のスタイルや制作場所、社会的メッセージが真正性を保証する要素となっています。これは中世の無署名時代とは異なり、現代的なコンテクストにおける意図的な選択であり、署名という慣習に対する批判的な姿勢の表れとも解釈できます。

社会構造の変化と芸術家のアイデンティティ

家が作品に署名を入れる習慣の歴史を振り返ると、それは単なる技術的な慣行の変化ではなく、芸術家の社会的地位と自己認識の根本的な変革の歴史であることが分かります。中世の芸術家とは異なり、ルネサンスの芸術家は個人の仕事に対してよく支払われ、作家として強く認識されていました。

将来、技術の進歩により制作手法や流通方法が劇的に変化する現代においても、署名という行為が持つ本質的な意味、すなわち作者のアイデンティティと作品への責任の表明は変わることはないでしょう。デジタルアートやNFTといった新しい媒体においても、作者の同定と真正性の保証という署名の根本的な機能は、形を変えながらも継承されていくと考えられます。

◆参考文献

出典主要英語文献

Aleteia. "Why didn't medieval artists sign their work?" January 5, 2019. https://aleteia.org/2019/01/05/why-didnt-medieval-artists-sign-their-work/

画像ギャラリー

このライターの書いた記事

-

STUDY

2025.09.10

筆の誕生秘話〜古代エジプトから西洋絵画まで、『毛』が変えた表現力

Masaki Hagino

-

STUDY

2025.09.05

名画を救う技術〜X線からAIまで、美術修復の新技術達〜

Masaki Hagino

-

STUDY

2025.08.29

注文制作から『芸術のための芸術』へ 〜画家の『自由』はいつ生まれたか?

Masaki Hagino

-

STUDY

2025.08.20

エル・グレコの謎〜なぜ人物を異様に縦長に描いたのか?〜

Masaki Hagino

-

STUDY

2025.08.15

ナチスに奪われた名画たち〜『退廃芸術』として弾圧された作品の運命〜

Masaki Hagino

-

STUDY

2025.08.12

最も高貴な色?青の顔料とその象徴性の歴史を分かりやすく解説

Masaki Hagino

Contemporary Artist / 現代美術家。 Diploma(MA) at Burg Giebichenstein University of Arts Halle(2019、ドイツ)現在は日本とドイツを中心に世界中で活動を行う。

Contemporary Artist / 現代美術家。 Diploma(MA) at Burg Giebichenstein University of Arts Halle(2019、ドイツ)現在は日本とドイツを中心に世界中で活動を行う。

Masaki Haginoさんの記事一覧はこちら