STUDY

2023.11.29

版画技法「エングレービング」とは?歴史や日本版画との違いを解説!

版画技法「エングレービング」とは、1430年ごろからヨーロッパに浸透し始めた版画の技法です。精密ではっきりした線が反映される点が特徴で、書籍や雑誌の挿絵にも多く用いられてきました。

アルブレヒト・デューラー, 『聖ジローム』, Public domain, via Wikimedia Com

アルブレヒト・デューラー, 『聖ジローム』, Public domain, via Wikimedia Com

「版画」と一言にいってもさまざまな技法が存在するため、作品を正しく理解するためには特徴や制作プロセスの理解が欠かせません。この記事では、西洋の伝統的な版画技法「エングレービング」の歴史や作品例、日本版画やエッチングとの違いをわかりやすく解説します!

版画技法「エングレービング」は凹版技法の1つ

キャプション:Istituto centrale per la grafica 作業風景(井上はな撮影)

キャプション:Istituto centrale per la grafica 作業風景(井上はな撮影)

版画技法「エングレービング」は、硬い鉄板などの表面に図柄を掘り、できた溝のインクを塗りこんで印刷する技法です。溝以外の表面部分に付着したインクはきれいにふきとり、印刷時には支持体(通常は紙)機械などで強い圧力をかけるため、溝に残ったインクのみが印刷される仕組みです。

エングレービングの版は一般的に銅板が用いられますが、銀板や金版が使用されて版そのものに美術的価値が付与されるケースもあります。版に紙を押し付けて写ったインクが仕上がりの絵地になるので、作品は版に対して反転しています。

鉄素材など硬い版に彫るため、木材に比べると彫り端が安定しやすく精巧で緻密な仕上がりになる点が特徴です。一方、硬い版を正確に彫るためには非常に高いスキルが必要であり、熟練した技がなければ美しいエングレービングを作ることができません。

エングレービングはデッサンや絵画作品に比べると、手軽に量産できるメリットがあります。一度版を制作してしまえば、紙とインクを用意するだけで同じ作品を印刷できるためです。銅版は木製の版に比べて耐久性が高く、多くの作品を残せます。

ただし、あまりにたくさん印刷するとインキを埋める溝部分(彫り)が損傷し、線のシャープさが失われます。エングレービングは同じ作品を量産でき耐久性があるとはいえ、1枚の銅板を使い続けるのには限界がある点に注意が必要です。

エングレービングの歴史は15世紀から

エングレービングの技法, Public domain, via Wikimedia Com

エングレービングの技法, Public domain, via Wikimedia Com

エングレービングの歴史は、15世紀ごろまでさかのぼります。「版画」の芸術技法は中国が発祥と言われており、当時まだ西洋になかった「紙」の生産方法とともに15世紀に東方から伝来しました。

西洋における版画の始まりは木版画(ウッドカット)でしたが、有機物には精密な絵画表現の限界がありました。木の表面はざらざらしており、印刷時にガタつきが出るためです。

細かい部分の彫刻では、削った際に木目に合わせて端が破損してしまうこともあります。印刷で強いプレッシャーを与えると版そのものが割れるリスクもあり、西洋では早い段階から銅や鉄の板に彫るエングレービングが流行しました。

エングレービングがもっとも興隆した時代は1470年頃から1530年頃にかけてです。16世紀以降もエングレービングが制作されなかったわけではありませんが、「エッチング」と呼ばれる版画の技法が多く用いられるようになっていきます。エングレービングとエッチングの違いについては、のちほど解説します。

エングレービングを制作した芸術家や作品

アルブレヒト・デューラー, 『メランコリー』, Public domain, via Wikimedia Com

アルブレヒト・デューラー, 『メランコリー』, Public domain, via Wikimedia Com

エングレービングを制作した芸術家の代表は、デューラーでしょう。有名な作品には『メランコリー』や『聖ジローム』が挙げられます。デューラーのエングレービングの緻密さは驚異的で、小さな光の動きまでも白黒で完全に表現することができました。

『メランコリー』に登場するさまざまな道具は、ていねいな明暗描写によって素材の質感を伝えています。犬の毛並みやはしごの木材質、はかりの鉄の受け皿の金属など、触り心地が想像できるような綿密さです。これがすべてデッサンではなく、銅板に彫刻刀で彫られた絵であると考えると、デューラーの人並外れた才能を感じられるでしょう。

エングレービング作品で忘れてはいけないもう1つの作品が、クロード・メラン(1598-1688年)が残した「聖ヴェロニカの布(きぬ)」です。フランス出身の芸術家クロード・メランは1649年、もっともセンセーショナルな方法でエングレービングを制作しました。

クロード・メラン, 『聖ヴェロニカの布』, Public domain, via Wikimedia Com

クロード・メラン, 『聖ヴェロニカの布』, Public domain, via Wikimedia Com

「聖ヴェロニカの布」には、輪郭線がありません。陰影をつけるためのクロスハッチ(斜線や交差線)もありません。クロード・メランは、右手にもった彫刻刀で力加減を調節しつつ、左手で銅版を回転させながらイエス様の顔を制作したのでした。

つまり、「聖ヴェロニカの布」は1本の線をイエス様の鼻(作品の中心)から外側に向かって広げていくことでデザインを構築しているのです。陰影部分は、彫る際の線の太さを調整することで表現しています。

遠くから見ると普通の顔のように映るでしょう。しかし近づいて観察すると、芸術家の並々ならぬ陰影研究や技術の結晶であるとわかります。「聖ヴェロニカの布」はエングレービングの奥深さを私たちに教えてくれる、絶好の例といえます。

エングレービングと日本版画(浮彫)・エッチングの違い

西川 祐信の版(18世紀), Public domain, via Wikimedia Com

西川 祐信の版(18世紀), Public domain, via Wikimedia Com

エングレービングの技法で「溝にインクを入れて写す」ことに違和感を抱いた方はいませんか?筆者は正直、初めて技法を学んだ際には仕組みがよく理解できませんでした。これはおそらく、日本では伝統的に浮彫が版画の技法に用いられるためでしょう。

日本の版画は、木板に“写したい部分を残し”、“不要な部分を削りとる”プロセスで制作します。消しゴム判子やイモ判子も、絵柄として写したい部分を残して彫りますよね。

反対にエングレービングはインクを溝に練り込み、それ以外の表面はきれいにした状態で、紙と銅板を合わせて圧力をかけることでデザインが写ります。

残す部分と削り取る部分の感覚が反対である点が、エングレービングの技法を理解するために少しややこしいかもしれません。エングレービングと日本版画は、似ているようで大きく異なる技法なのです。

一方「エッチング」は、近世以降人気を集め版画制作に多く用いられた技法です。手順を簡単に説明すると、次のとおりです。

1.銅版全体に防食剤を塗布する

2.仕上がりの線にしたい部分を針でなぞり、防食剤を取り除いて絵を描く

3.銅版が完成したら酸に浸し、防食剤が除去された線だけが浸食される

4.銅版を取り出し、全体的な防食剤を洗い流す

5.エングレービングと同様、酸でできた溝にインクを練り込み紙に印刷

化学変化を用いた版画技法で、銅版を彫刻刀で彫るエングレービングに比べると制作時に力が必要ない点がメリットです。絵を描くのとほとんど同じ要領で銅版を制作できるため、より精密で細かい絵画表現が実現します。

版画にはさまざまな技法があり、それぞれに特徴があります。技法を作品から見分けることは簡単ではありませんが、工程を知っていると作品のすごさがより一層伝わりますね。この記事がエングレービング理解の役に立てば幸いです。以上、版画技法エングレービングのポイント解説でした!

画像ギャラリー

あわせて読みたい

-

STUDY

2025.10.09

色彩理論の変遷〜ゲーテからシュヴルールまで、画家が学んだ『色の科学』

Masaki Hagino

-

STUDY

2025.10.07

鏑木清方が描いた女性たち ― 静かな時間に寄り添う美人画

加藤 瞳

-

STUDY

2025.10.06

写生を極めた画家の一生 ~福田平八郎の一生と、画風の変化~

中森学

-

STUDY

2025.10.03

原田マハのおすすめ小説5選。アート小説の第一人者の名作を読もう

糸崎 舞

-

STUDY

2025.10.02

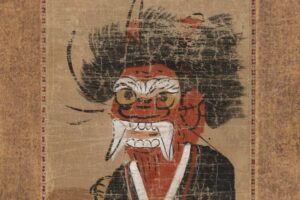

大津絵とは?鬼や猫も描かれたゆる絵画の深い魅力と歴史、浮世絵との違いをやさしく解説

明菜

-

STUDY

2025.10.01

デッサンは芸術のすべて──ドミニク・アングル、古典から未来を開いた画家

国場 みの

このライターの書いた記事

-

STUDY

2025.09.30

イタリアの世界遺産の街7選!歴史と美術の面白さを在住者が解説

はな

-

STUDY

2025.09.24

【ターナーの人生と代表作】モネと似ている?印象派の先駆け?

はな

-

STUDY

2025.07.15

シャガール『誕生日』:遠距離恋愛を乗り越えた彼女への愛が爆発したロマンチックな作品

はな

-

STUDY

2025.07.09

ゴヤ『1808年5月3日、マドリード』恐ろしさの裏に隠された背景を読み解く

はな

-

STUDY

2025.07.07

描かれたのは5人の娼婦?ピカソの『アヴィニョンの娘たち』を簡単に解説!

はな

-

STUDY

2025.06.05

「大天使ミカエル」の役割と描かれ方を解説!【キリスト教美術史】

はな

はな

イタリア・ローマ在住美術ライター。2024年にローマ第二大学で美術史の修士を取得し、2026年からは2つめの修士・文化遺産法学に挑戦。専攻は中世キリスト教美術。イタリアの前はスペインに住んでいました。趣味は旅行で、訪れた国は45カ国以上。世界中の行く先々で美術館や宗教建築を巡っています。

イタリア・ローマ在住美術ライター。2024年にローマ第二大学で美術史の修士を取得し、2026年からは2つめの修士・文化遺産法学に挑戦。専攻は中世キリスト教美術。イタリアの前はスペインに住んでいました。趣味は旅行で、訪れた国は45カ国以上。世界中の行く先々で美術館や宗教建築を巡っています。

はなさんの記事一覧はこちら