STUDY

2025.10.2

大津絵とは?鬼や猫も描かれたゆる絵画の深い魅力と歴史、浮世絵との違いをやさしく解説

素朴な日本美術を代表する、ゆるさとユーモアが特徴の「大津絵」。滋賀県で発展した文化で、近年では民藝の展覧会をはじめ見かける機会が増えています。その魅力は西洋にも伝わったようで、キュビスムの巨匠、パブロ・ピカソも大津絵を所有していたとか。

目次

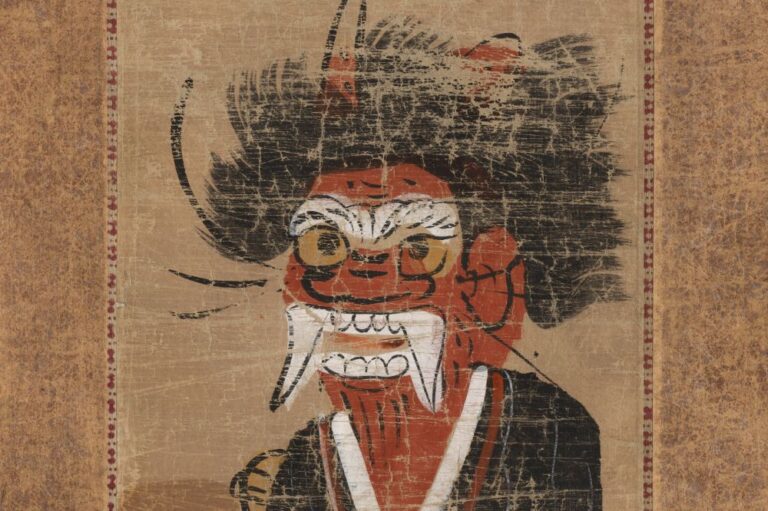

《鬼の念仏》(部分), Public domain, via Wikimedia Commons.

《鬼の念仏》(部分), Public domain, via Wikimedia Commons.

大津絵の特徴といえば、「これが芸術?」と首をかしげるくらいの「ゆるさ」 。「ヘタウマ」とも称される素人っぽい作風で美術界隈を賑わせる絵画ジャンルですが、最盛期には約120種類もの画題に発展し人気を博した伝統文化なんです。

この記事では、大津絵の歴史や代表的なモチーフを詳しく紹介します。同じく江戸時代に発達した浮世絵との違いも含め、大津絵を楽しく鑑賞する豆知識を増やしていきましょう。

大津絵とは何か?滋賀県を代表するユーモラスな文化

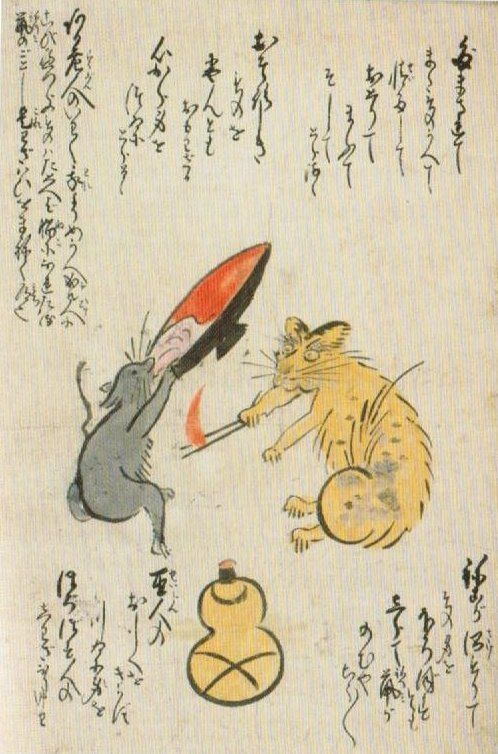

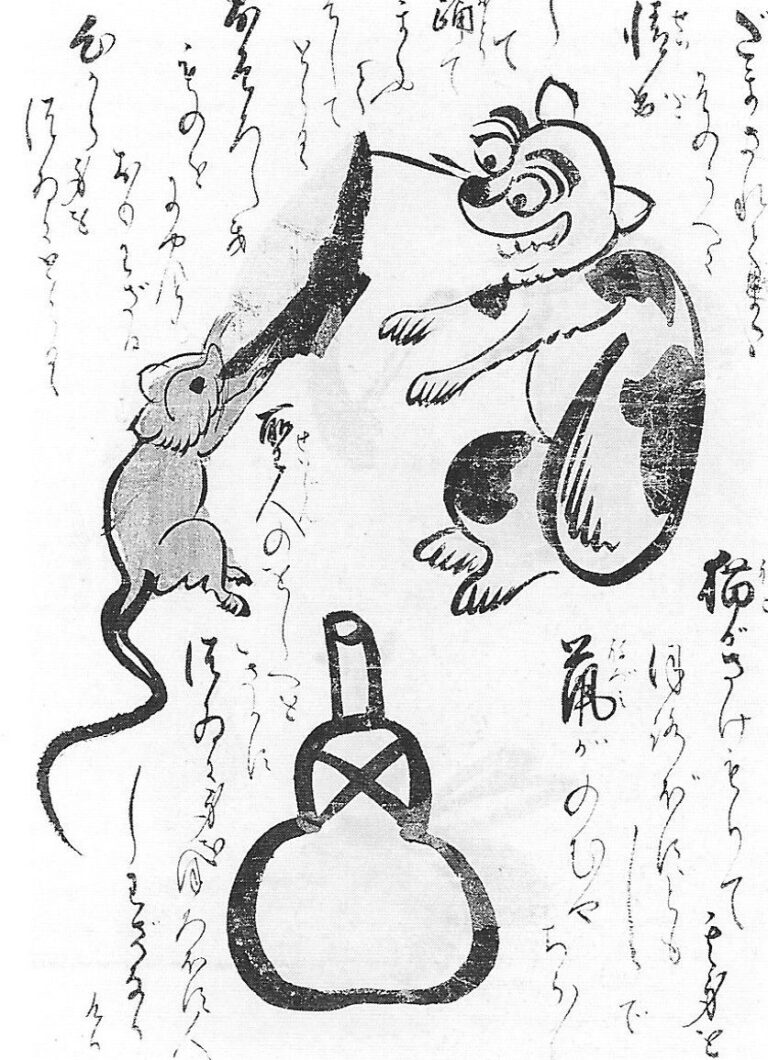

《猫と鼠》, Public domain, via Wikimedia Commons.

《猫と鼠》, Public domain, via Wikimedia Commons.

大津絵とは、江戸時代に近江(滋賀県)の大谷・追分あたりで描かれ始め、旅人にお土産として売られていた絵画です。上の《猫と鼠》のように、絵の意味や教訓を文章で説明する「道歌」が添えられる作品も多々あります。

「絵画」といっても身構えるような芸術ではなく、大量生産されたこともあって一般人にも手の届く気軽な絵画でした。今でたとえると、絶景の写真がプリントされた旅先で買えるポストカード…のようなイメージでしょうか。

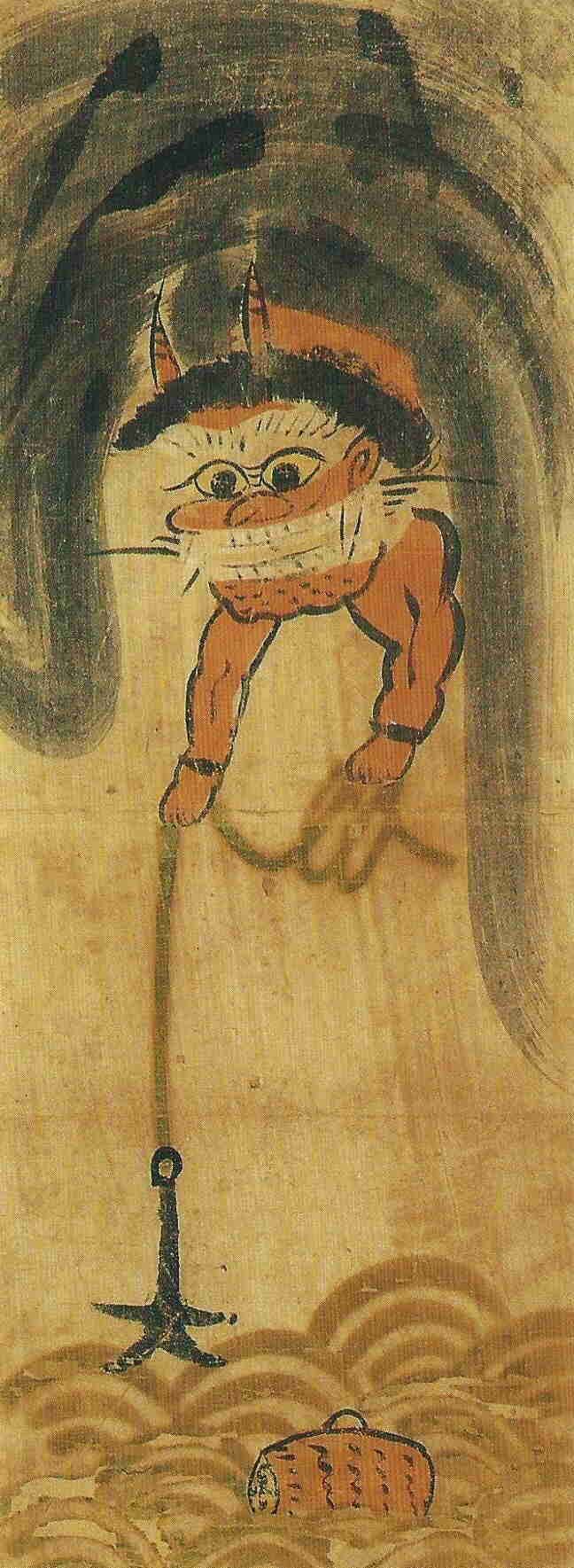

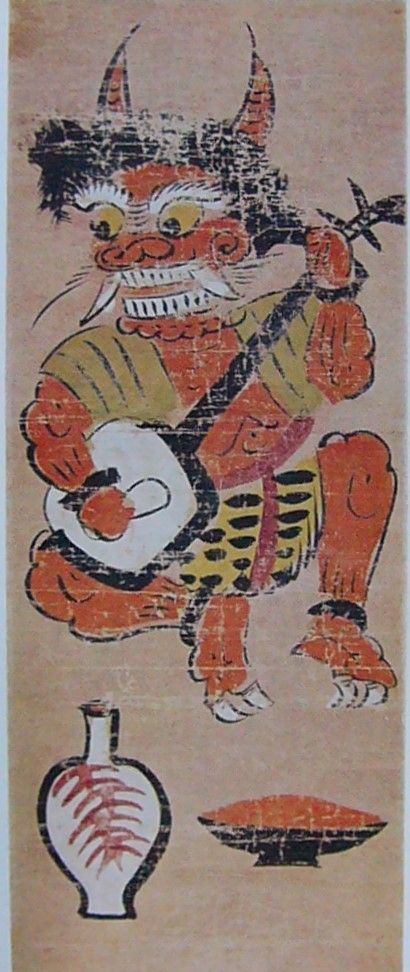

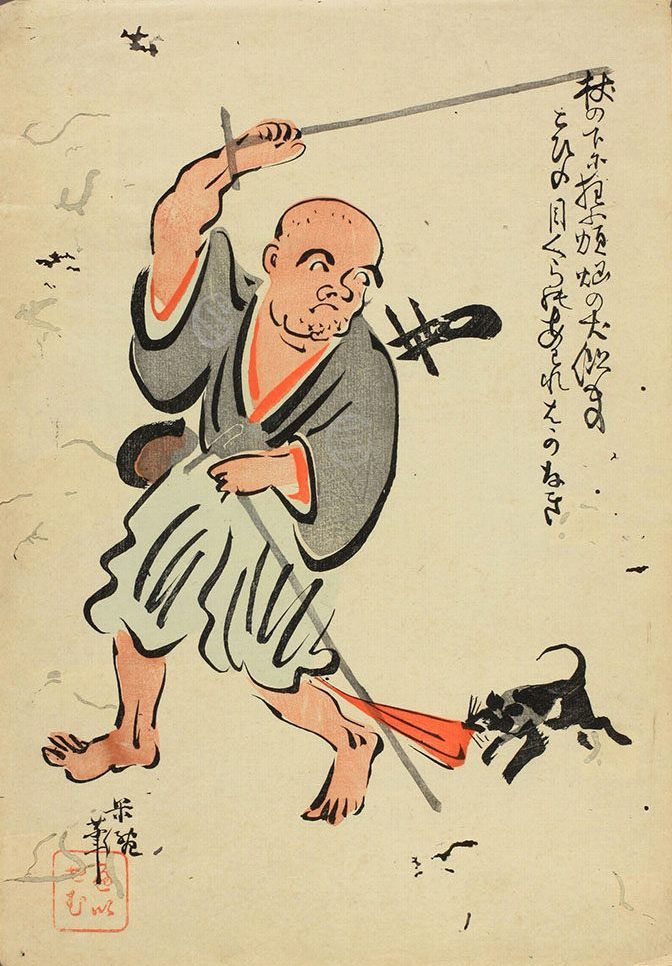

《鬼の太鼓釣り》, Public domain, via Wikimedia Commons.

《鬼の太鼓釣り》, Public domain, via Wikimedia Commons.

江戸では葛飾北斎や歌川広重をはじめとする人気絵師たちがしのぎを削っていた頃、大津絵は素朴であたたかみのある画風を受け継いでいきました。三味線を弾く鬼などの画題は現代の私たちから見てもユーモラスで、美術の知識の有無に関わらず楽しく鑑賞できるのも魅力ある特徴です。

大津絵の歴史をたどるー仏画から旅のお土産へ

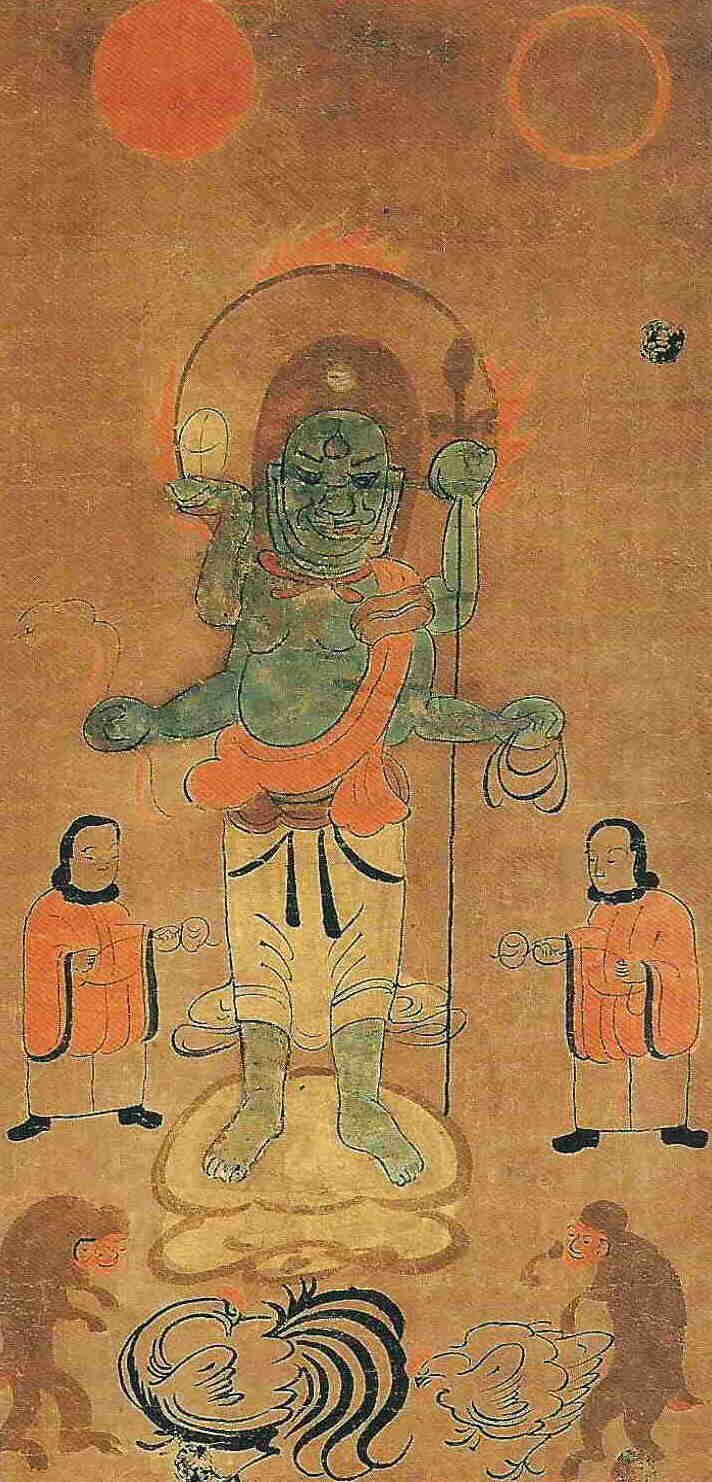

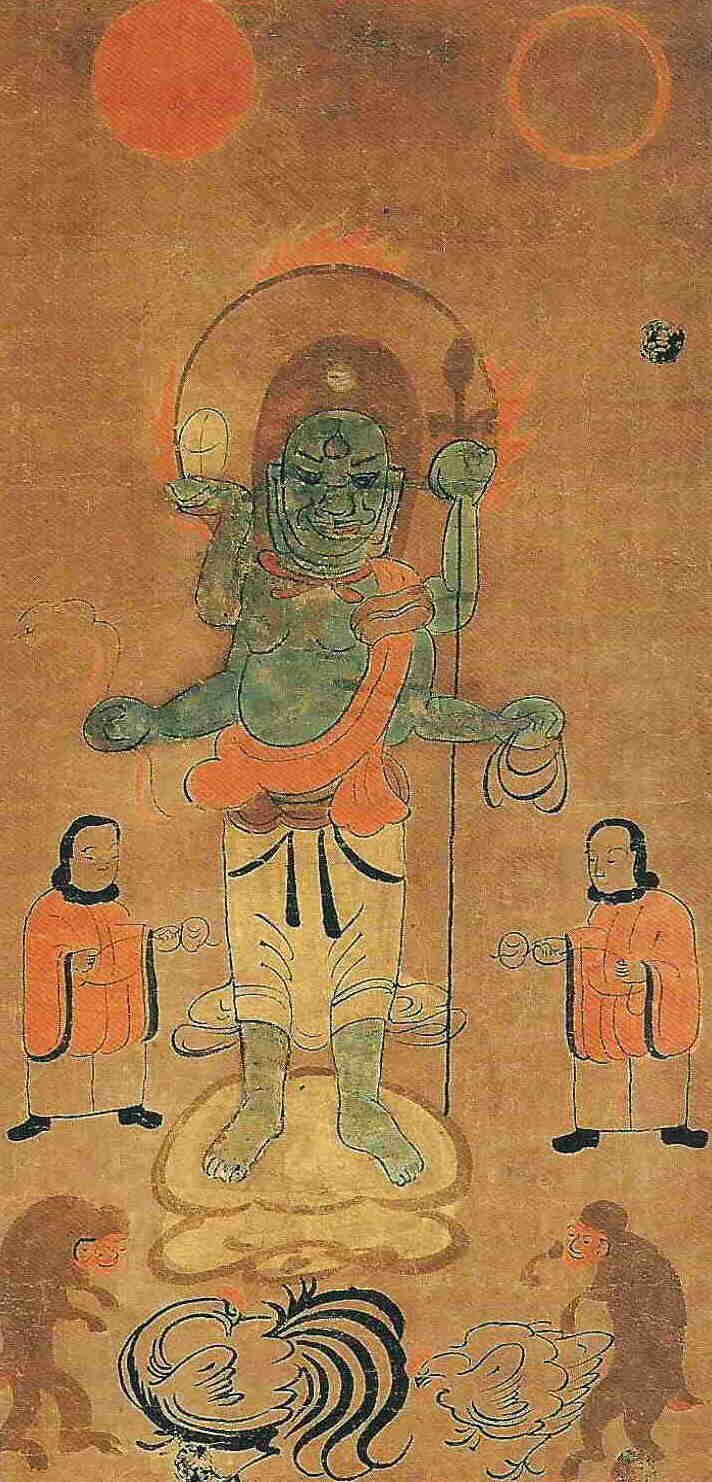

《青面金剛》, Public domain, via Wikimedia Commons.

《青面金剛》, Public domain, via Wikimedia Commons.

江戸時代初期、大津絵は阿弥陀如来や観音菩薩などを描く仏画として誕生しました。松尾芭蕉も「大津絵の筆のはじめは何仏」という句を残し、新年を迎えた大津絵師が始めて描くのはどの仏様か…と詠んでいます。

また、江戸幕府がキリシタン弾圧を始めると、キリシタンでないことの証にするため仏画の大津絵が求められるようになりました。後に画題が変化しても、大津絵の護符としての性格は受け継がれていきます。

《女虚無僧》, Public domain, via Wikimedia Commons.

《女虚無僧》, Public domain, via Wikimedia Commons.

その後、「藤娘」や「猫と鼠」など世俗的・戯画的な画題で描かれるようになり、大津絵は全盛期を迎えました。18世紀前半には約120種類の画題があったとか。江戸時代後期には旅ブームに乗じ、東海道を行き交う旅人のお土産としても人気となります。

明治時代に入って鉄道が開通すると、旅人が激減して大津絵も大きな打撃を受けることに。しかしその伝統は息絶えることなく、現在も数名の絵師たちが大津絵を支えています。

《鬼の三味線》, Public domain, via Wikimedia Commons.

《鬼の三味線》, Public domain, via Wikimedia Commons.

なお、大正期には美術コレクターの間で大津絵ブームが起こりました。民藝運動をリードした柳宗悦も、大津絵を収集して研究。柳が設立した日本民藝館は現在、国内最大規模の大津絵コレクションを誇っています。

大津絵と浮世絵の違いとは?

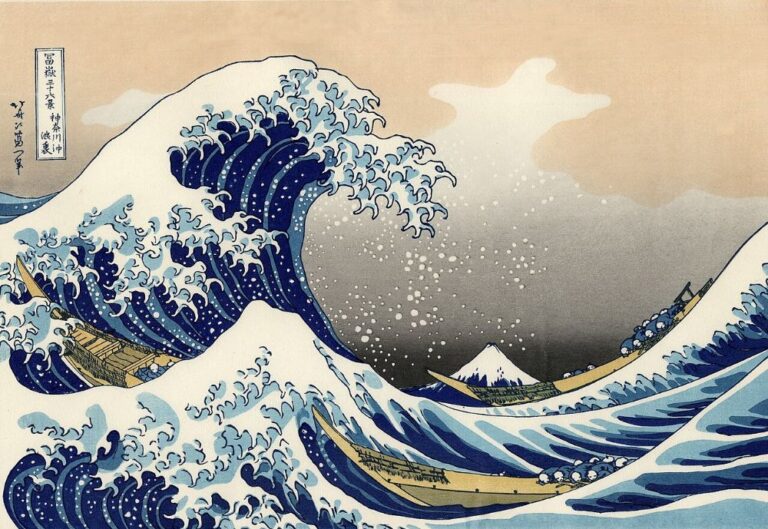

葛飾北斎《富嶽三十六景》『神奈川沖浪裏』, Public domain, via Wikimedia Commons.

葛飾北斎《富嶽三十六景》『神奈川沖浪裏』, Public domain, via Wikimedia Commons.

江戸時代は日本美術の黄金期でもあり、狩野派や琳派、奇想の画家たちが活躍した時代。葛飾北斎や歌川広重に代表される風俗画「浮世絵」も大流行しました。

仏画から始まったものの風俗画の側面を持つ大津絵は、浮世絵と近しいジャンルとして扱われることも。ここでは、大津絵と浮世絵の特徴を表で比べてみましょう。

| 大津絵 | 浮世絵 | |

| 目的 | お土産、護符、縁起物 | 大衆向けの娯楽メディア |

| 題材 | 仏画、民話に着想した戯画、風刺画、教訓を含む世俗画など | 美人画、役者絵、風景画、花鳥画、戯画、春画など、なんでもアリ |

| 作り方 | 主に手描き。現代では版画もある | 主に木版画。手描きの肉筆画もある |

| 著名な絵師 | 特になし。工房で働く人々は絵師というより職人だった | 喜多川歌麿、東洲斎写楽、葛飾北斎、歌川広重歌川国芳など多数 |

| 地域 | 滋賀・大津 | 江戸 |

| 販売戦略 | 大量生産して価格を下げ、土産物として販売 | 人気絵師を起用するなどブランド化 |

浮世絵は版元が「売れそうな企画」を考えて戦略的に展開したのに対し、大津絵は手軽に買えるお土産という立ち位置でした。作者の名前が残らず誰が描いたのか分からない点は惜しいですが、ユーモラスな絵を眺めながら作者の気持ちを想像してみるのも、面白いかもしれません。

大津絵の代表的なモチーフ5選

全盛期の大津絵には約120の画題があり、江戸後期には「大津絵十種」として10の画題に絞って制作されました。

多彩な大津絵のモチーフのなかから、現代の展覧会でも見かける5つを選び、紹介していきます。

①仏画

《金剛夜叉》, Public domain, via Wikimedia Commons.

《金剛夜叉》, Public domain, via Wikimedia Commons.

阿弥陀仏や観音菩薩、青面金剛など、初期の大津絵には神仏に関するモチーフが描かれました。安価で購入できる縁起物として人気となったほか、前述のとおりキリシタンでないことの証としても求められました。

仏画では1枚の絵に複数人を収めることがあり、省力化のためかスタンプで同じ顔を繰り返し登場させた大津絵もあります。

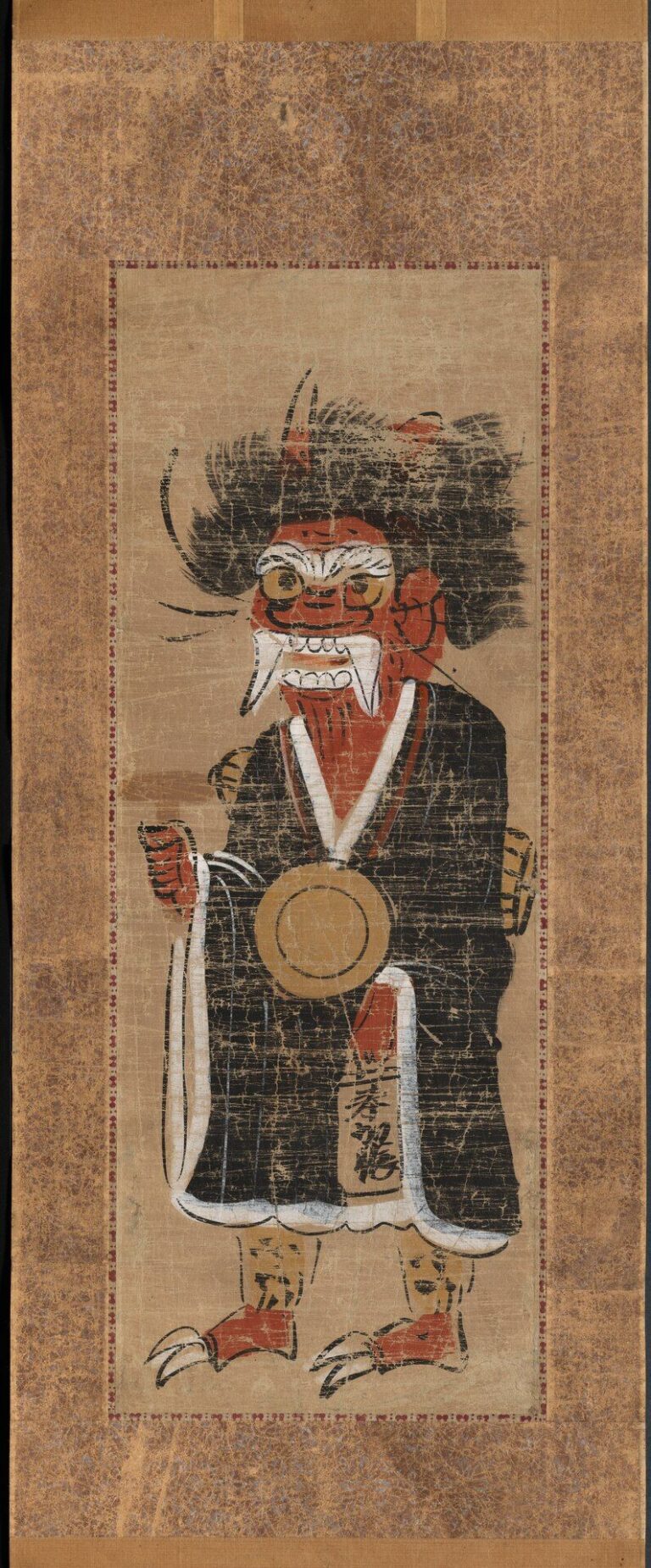

②鬼

《鬼の念仏》, Public domain, via Wikimedia Commons.

《鬼の念仏》, Public domain, via Wikimedia Commons.

大津絵といえば「鬼」、というくらい定着したモチーフ。作中では鬼が人間のような仕草をして、見る人の笑いを誘います。

大津絵において、鬼は主に風刺画で登場します。たとえば、僧侶の格好をした鬼が念仏を唱える「鬼の念仏」は、冷酷な人が形だけの善行をする偽善を風刺。三味線を弾く「鬼の三味線」は、お酒や遊興に溺れていると身を滅ぼす、つまり怠惰を戒めた画題と言われています。

鬼はどこか人間らしい姿で描かれ、滑稽ながら親近感を覚えるのではないでしょうか? 親しみやすい大津絵ならではの鑑賞ポイントです。

③藤娘(ふじむすめ)

《藤娘》, Public domain, via Wikimedia Commons.

《藤娘》, Public domain, via Wikimedia Commons.

大津絵の美人画といえば「藤娘」の画題。黒い着物と笠を見にまとう女性と藤の花がともに描かれます。大津絵としては華やかな画題で、良縁の護符として求められました。

ちなみに、歌舞伎の「藤娘」は大津絵に着想した演目。もともとは、大津絵に描かれたキャラクターたちが画面から飛び出して踊るというもので、1人の踊り手が藤娘、天神、奴、船頭、座頭の5名を演じていました。そのうち「藤娘」だけが独立して上演されるようになり、今に至ります。

④鷹匠

《鷹匠》, Public domain, via Wikimedia Commons.

《鷹匠》, Public domain, via Wikimedia Commons.

鷹を腕に乗せた鷹匠のモチーフも、大津絵の人気画題です。男性は若い美男子…つまりイケメンとして描かれました。素手に足袋という軽装で描かれることが多く、現実の鷹匠をモデルにしたというより、男性のカッコよさを描きたかったのでは、と言われています。

鷹匠の大津絵は、五穀豊穣の護符としても人気がありました。鷹は穀物をついばむ鳥を捕まえる性質があるため、そのような意味が生まれたとされています。

⑤猫と鼠

《猫と鼠》, Public domain, via Wikimedia Commons.

《猫と鼠》, Public domain, via Wikimedia Commons.

大津絵十種には入りませんが、「猫と鼠」も大津絵の人気画題です。猫に勧められるままお酒を飲むネズミと、酔って油断したネズミを狙おうとする猫がユーモラスに描かれています。

敵を目の前に呑気にお酒を飲む愚かさを表しているのでしょうか? 「猫と鼠」は風刺画とされていますが、さまざまな解釈が考えられるので、自由に想像してみるのも面白いかもしれません。

また、ねずみがお酒を勧めて猫が飲む大津絵もあります。この場合は、猫をお酒に夢中にさせて逃げる時間を稼ごうとする、ねずみの賢さも読み取れるように思います。

【まとめ】人々を楽しませる「大津絵」の魅力

《座頭》, Public domain, via Wikimedia Commons.

《座頭》, Public domain, via Wikimedia Commons.

江戸時代に滋賀県で誕生した「大津絵」は、旅人のお土産として人気になった絵画ジャンルです。画題は仏画から始まり、鬼や藤娘、猫と鼠などユーモアに満ちた身近なモチーフに発展。独特のゆるさには一度見たら忘れられないほどのインパクトがあり、現代人にも笑いや気づきを与えてくれます。

親しみやすい絵画からは、「絵で人を楽しませたい」という作り手の素朴な感情すら伝わってくるよう。民藝の切り口でも注目される日本文化の重要ジャンルのひとつではありますが、あまり構えず頭を柔らかくして、気軽に楽しんではいかがでしょうか。

画像ギャラリー

このライターの書いた記事

-

EVENT

2025.11.17

【現地取材】大阪市立美術館『天空のアトラス イタリア館の至宝』ダ・ヴィンチの手稿も日本初公開!

明菜

-

LIFE

2025.11.03

【絵画が動く】世界初公開『Moving Paintings』福田美術館とGoogle Arts & Cultureがコラボ

明菜

-

EVENT

2025.10.30

あべのハルカス美術館『密やかな美 小村雪岱のすべて』江戸情緒の香るモダンな世界観に注目

明菜

-

STUDY

2025.10.22

【西洋美術vs日本美術】絵画の権威を破壊した「わかりやすさ」―写実主義と写生画の台頭

明菜

-

EVENT

2025.10.16

“かけ合わせ”でアートを創出!第1回 京都駅ビル芸術祭、開幕

明菜

-

STUDY

2025.09.25

世界と日本の女性画家15選|教科書に載らない女たちの軌跡を徹底解説

明菜

美術ブロガー/ライター。美術ブログ「アートの定理」をはじめ、各種メディアで美術館巡りの楽しさを発信している。西洋美術、日本美術、現代アート、建築や装飾など、多岐にわたるジャンルを紹介。人よりも猫やスズメなど動物に好かれる体質のため、可愛い動物の写真や動画もSNSで発信している。

美術ブロガー/ライター。美術ブログ「アートの定理」をはじめ、各種メディアで美術館巡りの楽しさを発信している。西洋美術、日本美術、現代アート、建築や装飾など、多岐にわたるジャンルを紹介。人よりも猫やスズメなど動物に好かれる体質のため、可愛い動物の写真や動画もSNSで発信している。

明菜さんの記事一覧はこちら