STUDY

2025.10.6

写生を極めた画家の一生 ~福田平八郎の一生と、画風の変化~

大正~昭和にかけて活躍した日本画家、福田平八郎をご存知ですか?

福田平八郎は自らを「写生狂」と表現するほどに写生に情熱を注いだことで知られています。また、写実の経験を活かして「写実に基づく装飾画」を確立したことで芸術史上に記録されています。

この記事では福田平八郎の一生を追いながら、作風がどのように変わったかを解説します。明治時代に生まれ、戦争の時期を生きのび、戦後の高度経済発展期まで生きた平八郎の芸術に、時代がどのように影響したかも気になりますね。

目次

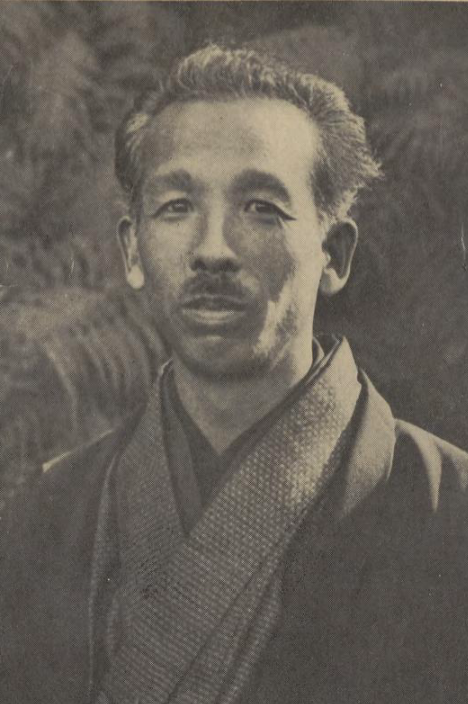

福田平八郎, Public domain, via Wikimedia Commons.

福田平八郎, Public domain, via Wikimedia Commons.

数学嫌いの少年が、芸術の道で才能開花

福田平八郎は1892年(明治25年)に大分県で生まれました。中学時代は数学が非常に苦手で、試験に落第したという話も伝わっています。

しかし、絵を描くことは大好きで、上京して絵描きになろうと京都市立美術工芸学校(現・京都市立芸術大学)に入り直し、非常に優秀な成績を修めました。好きこそものの上手なれとは、こういうことを指しますね。

その後、京都市立絵画専門学校でも絵を学び、卒業後も順調に作品を発表しつづけます。1919年(大正8年)には第1回帝展にて初入選を果たしました。当時平八郎は27歳でした。

第3回帝展では特選を獲得し、京都の画壇で一躍注目を浴びるようになりました。20代から30代前半の福田平八郎は絵の対象物を徹底的に細かく観察し、写実的に表した作品を発表していました。

「写生狂時代」は「宋元画かぶれ」の時期でもあった

福田平八郎は20代から30代をどう過ごしたのでしょうか。

ひたすら観察、「写実一筋」

福田平八郎は自分自身を、「写生狂」と評していました。当時の平八郎の絵は自然を隅々まで観察し、動物の骨格や毛並み、植物の葉脈やグラデーションなどを正確に描き出すのが特徴でした。

例えば果実は多様な色味を含み、猫は油断のない表情を浮かべ、花々や葉の線は極めて繊細に描かれました。福田平八郎の写生からは、線の細かさや巧みな筆はこび、対象の質感がありありと伝わるような表現、緊張感のある構図や余白の美などが感じられます。

この時期の代表作は次のとおりです。

・雪 (1919年の第1回帝展で入選)

・鯉 (1921年の第3回帝展で特選)

これらの実績が評価され、平八郎は1924年(大正13年)に32歳で帝展の審査員になりました。また、京都市立絵画専門学校助教授にも就任しています。

当時の流行も影響。宋元画にかぶれた面も

一方、若い頃の福田平八郎は「宋元画風に非常にかぶれて影響を受けた」特徴もあります。『牡丹』は宋・元時代の花鳥画をベースにして、そこに大正期にはやった特有の陰影をつけたそうです。

このころ京都ではおどろおどろしい感じの絵が流行しており、平八郎自身も当時を振り返り、自分も宋元画風に強く影響を受けていたと語っています。

この時代の主な作品

▽安石榴(ざくろ)(1920)

福田平八郎展より

— 🐰ume-min🌿☕📚 (@umemin3) May 5, 2024

安石榴(ざくろ) pic.twitter.com/SIKfr7sVCO

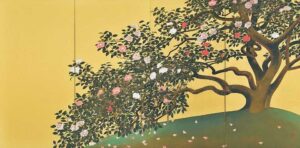

▽牡丹 (1924年)

昨日ご紹介した福田平八郎《牡丹》(#山種美術館)は、4/23(土)~7/3(日)の期間、#奥田元宋と日展の巨匠展 で展示中です。

— 山種美術館 (@yamatanemuseum) May 26, 2022

ぜひご来場いただき、会場で細部の繊細な描写をお楽しみください。 pic.twitter.com/PeHH4hFuAR

▽朝顔 (1926)

この数年でやっと日本画を意識的に見るようになったこともあり、お恥ずかしいことに福田氏のことあまり知らなくて。なので福田平八郎展はお邪魔して正解でした。初期の頃の作品は緻密で繊細に対象物を描いていてそれも魅力的だったし植物を描いた作品が絶品で。様々な朝顔を捉えた屏風絵が私は好き。 pic.twitter.com/PN5oyUI4HK

— 雪生城の主 ゆきを (@yukiwo_castle) March 29, 2024

写実の道は、模索した結果だった

「写実狂」福田平八郎は早くから確立していたわけではなかったようです。

京都市立美術工芸学校や京都市立絵画専門学校で学んでいた時期の作品は、習画期ということもあり、作風に統一感がなく特徴をつかみにくいところがあります。どんな画家も最初はいろいろと試みて、その中から自分の道を見つけるんですね。

1910年代の平八郎の作品を見ると、伝統的な日本画や同時代の新しい傾向の作品など幅広く興味を示していた様子が感じられ、自らの進むべき道を模索していた心境がうかがえます。

京都市立絵画専門学校の卒業制作に悩んだ平八郎は、美学の教授・中井宗太郎に相談し、対象と客観的に向きあうことを決意しました。こうして1917年頃(大正後半)から1920年代後半(昭和のはじめ)にかけての平八郎は、対象を細部まで観察し、徹底した写実表現を試みた作品を発表していきました。

この時代の主な作品です。

▽池辺の家鴨 (1916)

福田平八郎 池辺の家鴨 pic.twitter.com/5MCPshzHxu

— ちゃこし (@angasuandcat) May 11, 2018

▽緬羊 (1918)

日本画家の福田平八郎は京都市立絵画専門学校を卒業後、故郷の大分から近い島原半島を旅し、第12回文展出品作品となる『緬羊』を制作。落選はしたものの、署名の「平八郎」をこの作品から使い始めた。大正7年、26歳の作品。同じ年、政府は緬羊百万頭計画に着手した。#sheep pic.twitter.com/QdDDGxHw2p

— Sheep of Setouchi 瀬戸内ノ羊(keisuke yamamoto 山本佳典) (@Umi_to_Hitsuji) July 20, 2020

完璧な写生から進化!? 「単純化したデザイン」に進化

福田平八郎は30代に入った1920年代後半(昭和のはじめ)ころから作風が大きく変わりました。1932年に発表した『漣』のように、形態を単純化し、鮮烈な色彩と大胆な画面構成を特徴とする独自の装飾的表現へと向かいます。

写生のスキルが高かったから、抽象化のスキルも高かった

着物の文様や北欧のテキスタイルのようにデザイン性が高い絵の数々は、海の波や水の波紋、水面にはった氷などを抽象化することで生まれました。「いったいどうして急に変わったんだろう?」と気になった方もいると思いますが、これは写生を重ねて対象を研究した結果だと言われています。

この時期の先品は、最初から「線や点だけで表現しよう」と意図したわけではありませんでした。自然の中にある具体的な要素を抽象化した結果なのですが、それができたのは福田平八郎が優れた写生の目を持っていたからでしょう。

「抽象化しすぎ」という意見もあったが、絶賛が上回った

平八郎は1932年(昭和7年)に『漣』を発表したあと、非常に大胆なトリミングやデザイン感覚が活きてくる作品を生み出し、日本画の新たな表現の可能性を見る人に問いました。

『漣』は一面の銀地の上に群青一色で漣だけを描くという大胆な発想でつくられました。一部分だけ見れば「ミミズが這っているような線」があるだけなのに、全体として見ると本当に水面に見えてきます。

正直、ここまでシンプルになると「これは日本画と呼べるのか?」「伝統的な日本画として受け入れられるのか?」といった疑問の声も上がりました。発表当時は賛否両論があったようで、田中一松という当時最も権威のあった美術史家も「これはやりすぎではないか?」という厳しい意見を述べました。

しかし、日本画を進化させたことが評価され、平八郎は1936年(昭和11年)には京都市立絵画専門学校教授となり、1937年(昭和12年)からは新文展の審査員に就任しました。1947年(昭和22年)には帝国芸術院会員に、同年末には日本芸術院の会員となりました。

この時代の主な作品です。

▽漣 (1932)

福田平八郎「漣」。Eテレ日曜美術館おもしろいね pic.twitter.com/yCocxA3KSE

— Ichiro TANAKA (田中一郎) (@_knom_) June 16, 2024

▽青柿 (1938)

最近、福田平八郎の絵が見たくなる。

— nao@ (@nao35460443) October 22, 2020

しばらく見てない

晩年の作品が好きなんです^ ^

福田平八郎「青柿」1938(昭和13) pic.twitter.com/NJkUVcyg0Z

▽竹 (1942)

6.大正・昭和期の日本画家、福田平八郎(1892-1974)の絵画作品《竹, 1942》(絹本着色)です。 pic.twitter.com/mt87doyyiJ

— 灯 (@akari_st) January 7, 2019

戦後は「写実」「抽象化」が融合。さらに進化

福田平八郎の作風は生涯で何度か変わりましたが、当時の時代がどう影響したかはあまりわかっていません。

第二次世界大戦後は、20代の「写実」と30代の「抽象化」がミックスされ、さらに進化しました。第二次世界大戦が終わった1945年の時点で平八郎は50代半ばだったため、円熟期といえるかもしれません。

戦後の最高傑作『雨』が誕生

第二次世界大戦後の美術界では戦前・戦中の帝国主義を振り返る一環で、伝統的な日本画を批判する傾向がありました。しかし平八郎は確固とした信念で日本画の表現の可能性を模索しました。

この時期、「徹底した観察」と「造形の美を抽出」が両立され、写実と装飾が高い次元で融合した傑出した作品がいくつも誕生しました。

特に、1953年(昭和28年)に発表された『雨』は大きな話題になりました。描いてあるのは屋根瓦だけです。なぜ題名が『雨』なのか気になりますが、ポツポツと降り始めた雨のシミが屋根瓦に描いてあるからです。雨そのものを描かずにして、雨を表現する高度な技法は絶賛されました。

この時代の主な作品です。

筍 (1947)

福田平八郎(Fukuda Heihachiro) 「筍」1964年 山種美術館 #福田平八郎 #FukudaHeihachiro pic.twitter.com/pmBJIiaUCl

— 美術すき! (@fsc1234567) January 5, 2019

▽雨 (1953)

福田平八郎 「雨(1953年)」 pic.twitter.com/53G1p3AhMw

— 画家ニキ (@StudioNega) August 27, 2025

晩年はゆるくなった!? 単純でおおらかなスタイルに

福田平八郎は昭和36年(1961)に文化勲章を受賞しました。日本画の発展に貢献した人物として評価されています。ただし、この年を最後に日展への出品を終えています。

晩年になるにつれ、画風はさらに単純化・シンプル化が進み、細部にとらわれず大らかなスタイルに変わりました。

この時代の主な作品です。

▽花の習作 (1961)

花の習作 福田平八郎 1961 pic.twitter.com/C6HqM3G3dx

— ニューポンチ♨️repum (@555takumome) February 28, 2025

▽鸚哥(いんこ)(1964)

参考ページ (鸚哥の画像)

名都美術館

まとめ

福田平八郎は「徹底した写実主義」からスタートし、大胆な抽象化を経て「写実と抽象化の融合」にたどり着きました。晩年は「単純・シンプル・おおらか」な作風に至っています。

作風は何度か変わったものの、平八郎の絵は「どこにでもあるような日常の風景」から美を引き出している点が生涯にわたって共通しています。昔も今も変わらない「日常」が描かれているからこそ、私たちは平八郎の絵に共感できるのかもしれませんね。

画像ギャラリー

このライターの書いた記事

-

STUDY

2025.12.10

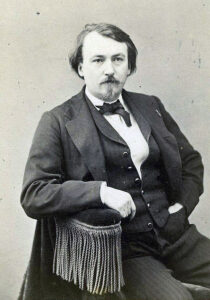

新時代の旗手から、伝統絵画に回帰!? アンドレ・ドランの珍しい「進化」 ~フォーヴィズム時代~

中森学

-

STUDY

2025.10.15

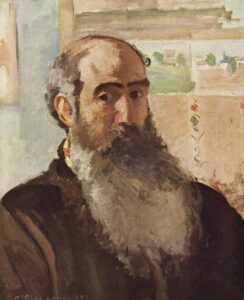

印象派の始祖・ カミーユ・ピサロの変遷から、印象派について学ぶ~【アート初心者】

中森学

-

STUDY

2025.10.10

印象派の父、カミーユ・ピサロ。印象派を旗揚げするまでの人生とは【アート初心者】

中森学

-

STUDY

2025.08.27

日本画に革命を起こした速水御舟~速水前と速水後で、日本画はこんなに変わった~

中森学

-

STUDY

2025.08.08

フランス漫画の父、ギュスターヴ・ドレってどんな人? ~現代アートにも大きく影響~

中森学

-

STUDY

2025.07.21

【ジョルジュ・ブラック】キュビズムを発明してピカソと別れたあとどうなった?

中森学

セールスライター。マーケティングの観点から「アーティストが多くの人に知られるようになった背景には、何があるか?」を探るのが大好きです。わかりやすい文章を心がけ、アート初心者の方がアートにもっとハマる話題をお届けしたいと思います。SNS やブログでは「人を動かす伝え方」「資料作りのコツ」を発信。

セールスライター。マーケティングの観点から「アーティストが多くの人に知られるようになった背景には、何があるか?」を探るのが大好きです。わかりやすい文章を心がけ、アート初心者の方がアートにもっとハマる話題をお届けしたいと思います。SNS やブログでは「人を動かす伝え方」「資料作りのコツ」を発信。

中森学さんの記事一覧はこちら