STUDY

2025.10.7

鏑木清方が描いた女性たち ― 静かな時間に寄り添う美人画

鏑木清方(かぶらき きよかた)は、明治から昭和にかけて活躍した日本画家です。「美人画の巨匠」と呼ばれる彼の作品は、ただ美しいだけでなく、暮らしの匂いや季節の気配まで映し出しているのが特徴。

華やかな舞台や理想化された姿ではなく、ふとした仕草や日常のひとこまを大切に描いたそのまなざしは、現代の私たちにもどこか懐かしく、心地よさを感じさせます。

慌ただしい日々の中で、清方の絵に触れると「こんな時間の過ごし方もあったんだ」と、やさしく背中を押してくれるように感じるはず。今回は、そんな清方の魅力を少しのぞいてみましょう。

目次

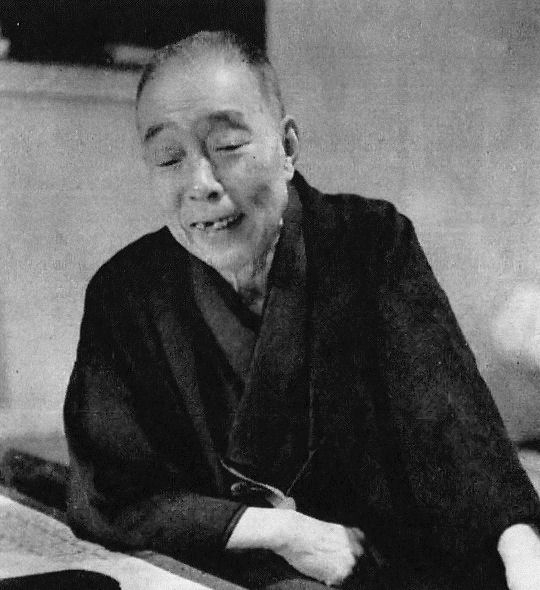

【鏑木清方ってどんな人? 絵とことばを紡ぐ画家】

鏑木清方, Kiyokata Kaburaki 01.jpg , Public domain, via Wikimedia Commons.

鏑木清方, Kiyokata Kaburaki 01.jpg , Public domain, via Wikimedia Commons.

鏑木清方の本名は「健一」と言います。1878年、東京の神田佐久間町に生まれました。清方の父は幕末の著名な戯作者(18世紀後半に江戸で流行った風俗小説の総称)の條野採菊(じょうのさいぎく)、母は浅草の第六天神社の神官の家の娘です。

芸が身近にあった幼少期。絵や文学を好む

清方の両親はともに芝居を見慣れており、見方がうまい人たちでした。そのような両親の元に育った清方は、江戸庶民の生活・趣味、物の見方や考え方を体験し自分のものとしました。そのことが、自らの芸術の底流の元といえます。

清方は、幼い頃から外で遊ぶよりも、家にあった草双紙(江戸時代中期から後期にかけて刊行された、挿絵入りの娯楽本の総称)の絵の意味を説明するよう、祖母にせがんでいたようです。

文字がわかりはじめた頃から、拾い読みをはじめ、絵や文章に親しんでいきました。文学好きな子ども時代を過ごしたのです。

画家になるきっかけは父の会社の経営難

両親の血を受け、芝居好きでもあった清方は役者を目指していたこともあるそう。さらに、絵より文章が好きだったので文筆を仕事にしたいとも思っていたようです。しかし、父が経営していた新聞社の経営が苦しくなった頃、息子の行く末を不安に思った父から将来の職業について話し合うこととなります。父は清方に、定期的な収入のある挿絵画家の道を勧めました。

清方は挿絵画家になるべく、13歳で浮世絵師であり月岡芳年の弟子である水野年方に入門します。「清方」の名前は、年方から授けられたものです。

挿絵からはじまり、物語を絵にする研究を重ねる

新聞を2紙か3紙、雑誌や単行本の口絵、装丁などを描いていました。挿絵で人気になってから、本格的な絵の制作をはじめています。大の読書家でもあったので、絵を描きながらも寝るまを惜しんで本を読む暮らしぶりでした。

仲間と「烏合会」を結成し、物語を絵にするための研究を重ねていった清方ですが、文展では第1回目から落選。文学と強く結びついた作品は、なかなか世間に認められませんでした。

しかし、清方は探究を続けます。浮世絵を研究し、自分の描き方を転換させました。このあたりから彼の作品が認められるようになります。美人画や浮世絵から想像されやすい「いやらしく下品なイメージ」をしりぞけたことも、高く評価されたようです。官展(文展・帝展・日展)を中心に活躍していきます。

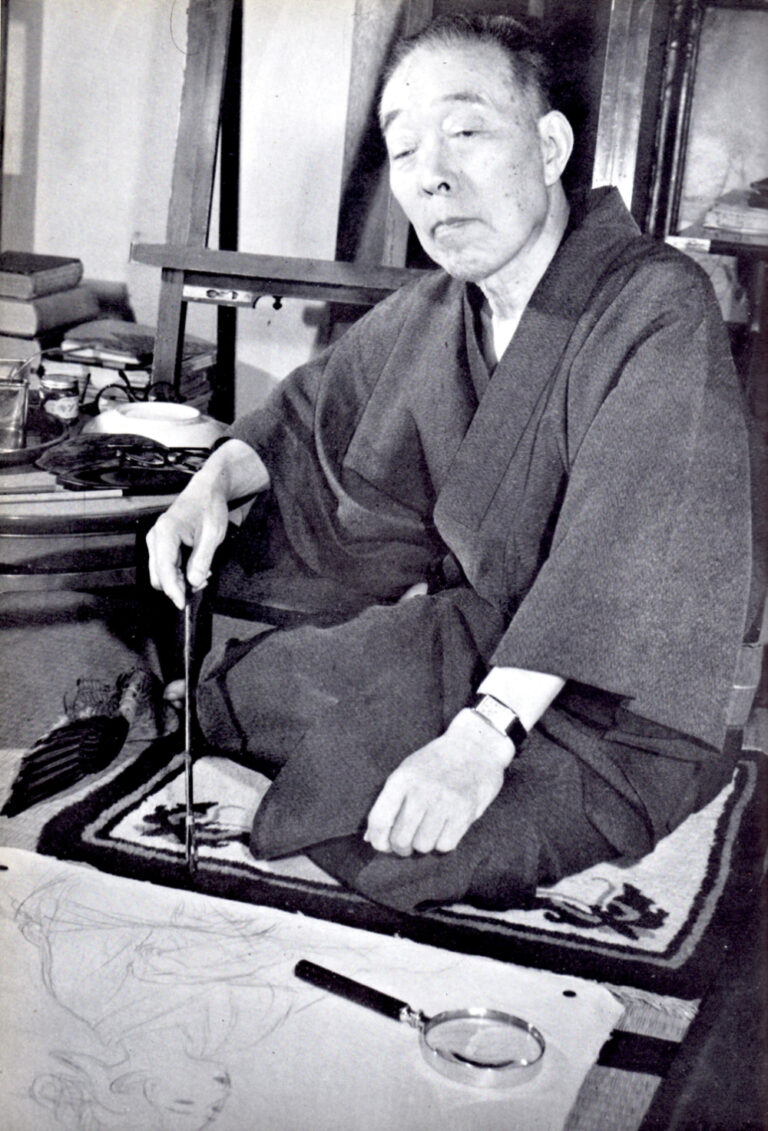

震災・戦争を期に新たな描き方へ

鏑木清方, Kaburaki Kiyokata photographed by Shigeru Tamura.jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

鏑木清方, Kaburaki Kiyokata photographed by Shigeru Tamura.jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

そんな清方の絵は、関東大震災(1923年)をきっかけに、新たな描き方に変わりました。自分が育った明治を回顧した作品を描き、「卓上美術」(ひとり卓上で楽しむような小さな作品)と名付けた作品を数多く制作します。

第二次世界大戦による空襲で、清方の自宅や疎開させていた作品の一部が消失。東京の郊外に住居を探しましたが、娘が鎌倉へ引っ越したのをきっかけに、清方も妻とともに鎌倉材木座へ引っ越したそうです。

戦後は、雑誌『苦楽』の表紙を描くことで再出発。挿絵を描く楽しさを味わっていました。その後、官展が日展として新たなスタートを切ったときに、清方作品で人気の美人画「春雪」を出品しています。

1948年には、「卓上芸術」の絵巻である「朝夕安居」を発表します。大きな展覧会から身を引いたのは、1949年に恩師である水野年方の肖像画を描いた「先師の面影」を出品した後のことでした。

晩年はひとが集まる場所で、好みの主題を描く

以降は、絵を描く仕事に区切りをつけ、「市井の風懐に遊ぶ」と称して、好みの主題に対して制作を楽しんだそうです。

独自の絵の雰囲気が高く評価された結果として、1954年74歳のとき、清方は文化勲章受章しています。同年、鎌倉の雪ノ下に家を構えた清方は、93歳で亡くなるまでこの地で過ごしました。

一流の随筆家でもあった

清方は日本画家のみならず、名随筆家としても知られていました。生前著した随筆集は、江戸・明治・大正・昭和へと移り変わる時代の風景と、それを思い偲ぶ彼の心情、当時の画壇(画家たちの社会)のこと、挿絵に関わること、芝居や芸人の思い出、自身の画のことなどが綴られています。

清方の作品は、多くの文人たちを魅了してきました。作品には、小村雪岱(せったい)が想定した『銀砂子』の他、『こしかたの記』、『築地川』などがあります。

【文豪との交差点:清方が“読んでいた”文学】

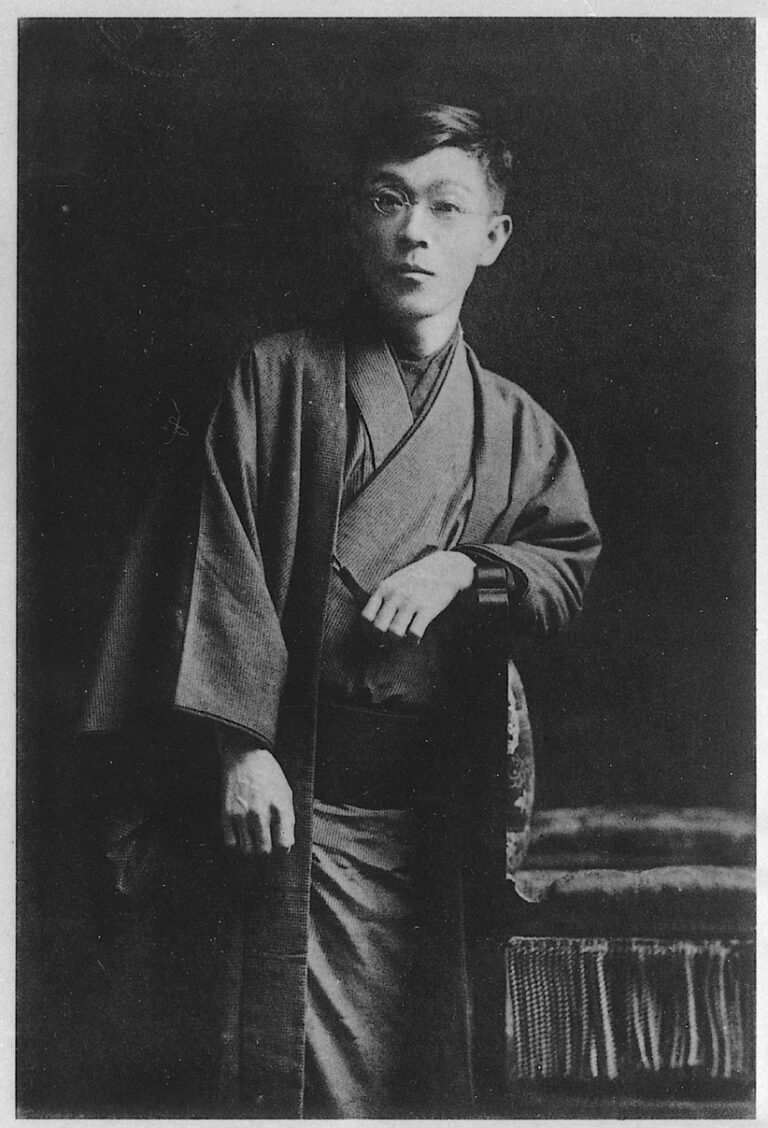

樋口一葉, Higuchi Ichiyou.png, Public domain, via Wikimedia Commons.

樋口一葉, Higuchi Ichiyou.png, Public domain, via Wikimedia Commons.

樋口一葉:『たけくらべ』に登場する美登利は清方の代表作。少女の心の機微を描いた

清方は少年時代に『文藝倶楽部』に掲載されていた一葉の作品の虜になっていました。中でも『にごりえ』『たけくらべ』の文章に強く惹かれ、そらで覚えたことを口で言えるほどだったそうです。彼は挿絵作家だった頃に、『たけくらべ』に登場する美登利を描いています。

清方は、一葉の挿絵を描きたいと望んでいました。しかし、絵の実力が伴わなかったのか、わずかな挿絵を『女子書簡文』に描いただけで終わり、以降は依頼がなかったそうです。

後に一葉は亡くなりました。彼女の作品に惚れていた清方でしたが、彼女と会う機会を得られないまま終わってしまいました。

清方は一葉の肖像写真を参考に一葉の挿絵を描いたことがあります。この作品を見て、泉鏡花が「(一葉に)逢ったことは無いというがこれはまた似ている」と言ったそうです。清方は肖像画の制作の依頼を受けることが多くありましたが、大展覧会への出品作として選んだのは数名だけ。そのうちの1人が一葉でした。それほど、彼は一葉のことを心から慕っていたのでしょう。烏合会展への出品作品『一葉女史の墓』は、清方の制作の源になったと言われています。

泉鏡花:鏡花作品の挿絵を数多く担当

泉鏡花, Kyoka Izumi.jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

泉鏡花, Kyoka Izumi.jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

清方は泉鏡花の愛読者でした。『妖怪年代記』から読みはじめたようです。非現実的なところや幻想的な彼の作品に惹かれていました。いつか、鏡花の挿絵を描きたいと思っていました。

春陽堂から依頼があり、清方は鏡花の『三枚続』の装幀を手がけます。それから3ヶ月後のこと、安田善之助が彼の自宅で2人を引き合わせてくれました。この出会い以降、清方は鏡花作品の多くの口絵を手がけるようになります。

鏡花の作品の装幀は、小村雪岱が有名です。しかし、清方が泉鏡花との縁で出会った人々から受けたインスピレーションをもとに描いた作品を数えると、小村の作品以上に、清方の作品の方が、数が多いと言われています。

清方は、鏡花の最終作品である短編小説『縷紅新草(るこうしんそう)』の口絵を手がけました。

【清方の代表作:言葉が浮かぶような絵たち】

(参考)

清方は「形は人物を描いても、これを裏付けているものは、季節の感覚」と述べています。季節の草・木・花・虫・魚にとても強い関心がありましたが、それらを見たまま描くのではなく、もっぱら「人」を描きました。絵に「気配」や「物語」が宿るのは、幼い頃から文学に親しんでいた所以といえます。

彼の作品の魅力は、こまかい部分に宿っています。例えば、

・髪の生え際を繊細に表現

・おくれ毛の細さ

・緻密に描かれた着物の柄

・背景に的確に描かれた日常の風景

などです。

なお、清方は没後70年を経過していないため、著作権の関係上、記事に画像を添付していません。参考リンクで作品を見られるものもあるので、ぜひリンク先で絵を楽しんでくださいね。

【明治を回想した特別な三部作】

清方の作品には、彼が三部作であると言っているものがあります。それが『築地明石町』『新富町』『明石町』です。この三作品はお揃いの内箱に入れられ、一つの外箱に収まっていました。作品の下絵となったものには、『築地明石町左右姉妹作』と書かれており、高島屋から依頼され、『築地明石町」の左右に並べる姉妹作のつもりで『新富町』と『浜町河岸』を描いたということです。

明石町と新富町は清方が幼い頃に遊んだ町で、浜町は28歳から6年ほど暮らしていた町でした。清方は、三つの作品に当時の様子や彼の想いを描くために、女性や場面を選び抜いています。

『築地明石町』(1927)

(参考) 築地明石町

1971年に切手趣味週間の切手になった作品です。泉鏡花から絶賛されました。49歳で帝展し、帝国美術院賞を受賞しています。静けさの中に光と空気が漂う傑作です。

1975年に展覧会に出品されたのを最後に、44年ほど所在不明になっていました。見つかったのちは、2019年に東京国立美術館に収蔵されています。

清方は、明石町を「理想の世界だった」と回想。彼は、当時の記憶の懐かしい風景を表現するため、それに相応しいモチーフとイメージに合う女性を形にしました。ハイカラな外国人移住地だった明石町、清方が親しんだ芝居や舞踊の要素などを思わせる作品です。

『新富町』(1930)

(参考) 新富町

新富町は、古くから劇場があり芸者屋や遊女屋が集まってくる場所でした。清方が通っていた小学校の通り道にあります。町にある劇場「新富座」は櫓のない建物で、ガス灯や絵看板が特徴的でした。関東大震災で被災し廃座となってしまいます。

新富座前を歩く粋な装いの江戸前芸者が、雨下駄で先を急いでいるようです。新富座の芸者の雰囲気や情緒を表すため、三部作の中で一番着物の描写に力を入れています。

『浜町河岸』(1930)

(参考) 浜町河岸

日本橋にある浜町には、歌舞伎舞踊の振り付けで一代を築いた二代目藤間勘右衛門の邸宅がありました。この絵は、藤間の稽古の帰りの町娘をイメージして描かれています。

背景には隅田川、対岸は深川。稽古で習った踊りの所作を思い出しているような姿が印象的な作品です。

『妖魚』(1920)

(参考) 妖魚(鏑木清方記念美術館で開催された特別展のチラシより)

岩の上でほほ笑みながら小魚をいじる人魚の姿が描かれています。濡れて乱れた黒髪がその黒さを際立たせ、白い肌や赤い唇、切れ長の目がどこか妖しい雰囲気を漂わせています。清方の作品としてはめずらしく、思い切った色づかいで幻想的な裸身像に挑んだ意欲作です。

この作品は第2回帝展に出品されたとき、評価が分かれ、大きな話題となりました。清方自身は後に随筆で「失敗作」としていますが、彼の思惑を超えて、今もなお観るものに強い印象を残す大作と言えます。

【鏑木清方の作品を楽しめる主な美術館】

鏑木清方記念美術館

清方の生涯や人となりを感じられる世界を味わえる美術館です。

清方が晩年を過ごした雪ノ下にある邸宅は、彼を記念する美術館です。JR横須賀線・江ノ電「鎌倉駅」を下車し、小町通を北に7分ほど歩いたところに位置しています。実際の仕事場が残されていて、「生活と美」を同時に感じられる貴重な空間として公開されています。

画室は清方お気に入りの空間。さまざまな筆やグラデーションが美しい絵具、調度や小物など、彼が愛用したものがそのままに再現されています。

清方の息遣いや思いを感じられる、特別な空間です。駐車場や駐輪場がないため、公共交通機関を利用してください。

開館時間:9:00-17:00(入館は16:30まで)

休館日:月曜日(祝日の場合は開館し、翌平日を休館)、年末年始、展示入れ替え期間など

鏑木清方記念美術館ホームページ

東京国立近代美術館

『築地明石町』『新富町』『浜町河岸』『三遊亭円朝像』『鰯』など多数所蔵しています。作品は常時観られるようになっていませんが、「MOMATコレクション」展という、日本の近現代美術をたどる国内最大級のコレクション展示が年に5回ほど行われています。鏑木清方に関する特集が行われた際には、ぜひお立ち寄りください。

東京メトロ東西線「竹橋駅」1b出口より徒歩3分のところにあるので、週末仕事が終わった後からでも作品を楽しめます。

開館時間:10:00-17:00(金・土曜は10:00-20:00)

休館日:月曜日(祝日の場合は開館し、翌平日を休館)、年末年始、展示入れ替え期間など

東京国立近代美術館ホームページ

【開催中・開催予定予定の企画展】

鏑木清方記念美術館

東京と京都でしか観られなかった『築地明石町』『新富町』『浜町河岸』の三部作がこの秋、鎌倉で公開されます。

【詳細】

開催会期:2025年10月25日(土)~11月30日(日)

開催時間:9:00-17:00(入館は16:30まで)

休館日:毎週月曜日(11月3日、24日を除く)11月4日(火)、25日(火)

名都美術館

2025年10月より、愛知県長久手市にある名都美術館で「特別展 上村松園生誕150年記念上村松園と鏑木清方—届けたいのはヒューマンドラマ—」が開催予定です。

【詳細】

開催会期:2025年10月10日(金)~2025年12月7日(日)

開館時間:10:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日 :月曜日 【10月13日(月・祝)、11月3日(月・祝)、11月24日(月・振休)は開館、10月14日(火)、11月4日(火)、11月25日(火)は休館】

名都美術館公式ホームページ

【まとめ】

鏑木清方の絵には、女性のしぐさや町の景色といった日常を、詩のようにすくい上げる力があります。だからこそ、ただ眺めるだけでなく、自分の生活にそっと重ね合わせて楽しめるのです。

美術館で彼の作品に出会うと、色のやわらかさや筆の運びまで伝わり、写真や本では味わえない奥行きを感じられます。季節の移ろいや人の気配をやわらかに描いた清方の世界に触れると、「忙しい毎日の中にも、こんな美しい瞬間がある」と気づかされるはず。

次の休日に清方の絵に会いに行ってみませんか?

画像ギャラリー

このライターの書いた記事

-

STUDY

2025.08.14

アンリ・ルソーは、小難しいアート理論なしでも楽しめる!巨匠ピカソ絶賛の〈ヘタウマ〉

加藤 瞳

-

STUDY

2025.06.12

ルイーズ・ブルジョワ | 心の痛みや怒りを叫ぶ芸術家の人生と代表作品

加藤 瞳

-

STUDY

2025.06.04

ギュスターヴ・クールベ|揺るがぬ自負と反骨心でリアリズムを描く男

加藤 瞳

-

STUDY

2025.04.30

ルノワールの代表作を徹底解説!印象派の巨匠の魅力と国内で見られる名画をご紹介

加藤 瞳

-

STUDY

2025.04.28

女性画家ベルト・モリゾの軌跡 19世紀の印象派に刻んだ才能と家族愛

加藤 瞳

-

STUDY

2025.04.04

オディロン・ルドン代表作8選をご紹介 黒と色彩の世界【2025年特別展開催中】

加藤 瞳

本の執筆をメインに活動中。イロハニアートでは「難しい言葉をわかりやすく。アートの入り口を広げたい」と奮闘する。幼い頃から作品を作るのも見るのも好き。40代の現在も、自然にある素材や家庭から出る廃材を使って作品を作ることも。美術館から小規模のギャラリーまで足を運んで、アート空間を堪能している。

本の執筆をメインに活動中。イロハニアートでは「難しい言葉をわかりやすく。アートの入り口を広げたい」と奮闘する。幼い頃から作品を作るのも見るのも好き。40代の現在も、自然にある素材や家庭から出る廃材を使って作品を作ることも。美術館から小規模のギャラリーまで足を運んで、アート空間を堪能している。

加藤 瞳さんの記事一覧はこちら