EVENT

2025.8.13

【過去最大規模】画家、髙島野十郎の回顧展が開催中!千葉から全国を巡回する展示の見どころとは?

明治時代から昭和時代にかけて活動した画家、髙島野十郎(たかしま やじゅうろう/1890~1975年)。独学で絵を学び、美術団体にも属さなかった野十郎は、生前ほぼ無名であったものの、没後に再評価が進み、近年は《蝋燭》や《月》などの作品も多くの人々に知られています。

その髙島野十郎の過去最大規模の回顧展が、千葉県立美術館にて開催中です。初公開を含めた約150点の作品にて、野十郎の画業の全体像を明らかにしています。

目次

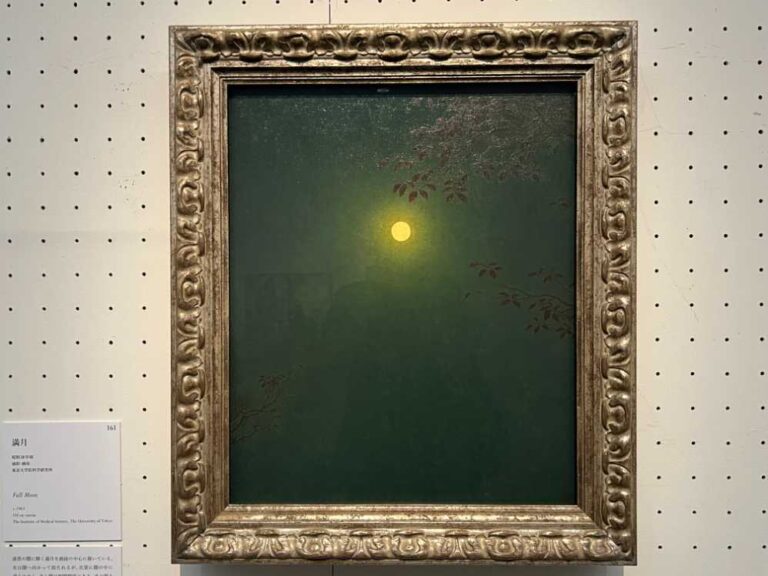

髙島野十郎《満月》 昭和38(1963)年頃 東京大学医科学研究所

髙島野十郎《満月》 昭和38(1963)年頃 東京大学医科学研究所

福岡県に生まれ、晩年を千葉県の柏で過ごす。髙島野十郎の経歴とは?

左:髙島野十郎《絡子をかけたる自画像》 大正9(1920)年 福岡県立美術館 右:髙島野十郎《蝋燭》 大正時代(1912〜26年) 福岡県立美術館

左:髙島野十郎《絡子をかけたる自画像》 大正9(1920)年 福岡県立美術館 右:髙島野十郎《蝋燭》 大正時代(1912〜26年) 福岡県立美術館

髙島野十郎とはどのような人物だったのでしょうか。明治23(1890)年、福岡県御井郡合川村(現在の久留米市)の裕福な酒造家だった高嶋家の五男として生まれた野十郎は、少年時代から絵を描くことに熱中しつつ、学業にも大変に秀でていました。そして旧制第八高等学校(現在の名古屋大学)を経て、東京帝国大学農学部水産学科を首席で卒業します。

その後は独学を貫いて画家を目指し、岸田劉生といった草土社の画家や、ゴッホの影響を受けた、暗い色調やねっとりとした筆致を特徴とする人物画や静物画などを描きました。

昭和5(1930)年にはヨーロッパへと船出し、フランスのパリを拠点にオランダやイタリアなどの各地を巡ると、教会や美術館に通って絵画を実見したり、各地の風景の写生に取り組みます。

3年後に帰国すると久留米の実家にアトリエを構え、後に上京し、現在の港区北青山で暮らします。しかし東京大空襲の被災を受けて、終戦直前に現在の福岡県八女市に疎開しました。

そうした野十郎が千葉県の柏市に移り住んだのは昭和36(1961)年のこと。当時、雑木林の点在する田園地帯であった柏を「パラダイス」と呼ぶほど気に入り、晴耕雨読ならぬ晴耕雨描の生活を送って、85歳で亡くなるまでの晩年を過ごしました。

流行や時代の趨勢に流されなかった画業は、生涯画壇にて知られることがなく、その意味では孤高の存在でした。しかし何も世間と隔絶した日々を送っていたわけではありません。戦前から旺盛に個展を開き、絵を売って生計を立てていた野十郎は、支援者にも恵まれ、多くの人々に愛されていました。

月や蝋燭を描き続ける。光と闇が織りなす独自の世界の魅力。

左:髙島野十郎《からすうり》 昭和10(1935)年 福岡県立美術館 右:髙島野十郎《洋梨とブドウ》 昭和16(1941)年 福岡県立美術館

左:髙島野十郎《からすうり》 昭和10(1935)年 福岡県立美術館 右:髙島野十郎《洋梨とブドウ》 昭和16(1941)年 福岡県立美術館

それでは本展の内容に沿って野十郎の作品を見ていきましょう。冒頭のプロローグでは、《蝋燭》や《月》をはじめ、自画像や静物画、風景画などの代表作を展示し、野十郎の制作の全体像をかいつまんで紹介しています。また学生時代に描いた魚介類のデッサンといった珍しい資料も目を引きます。

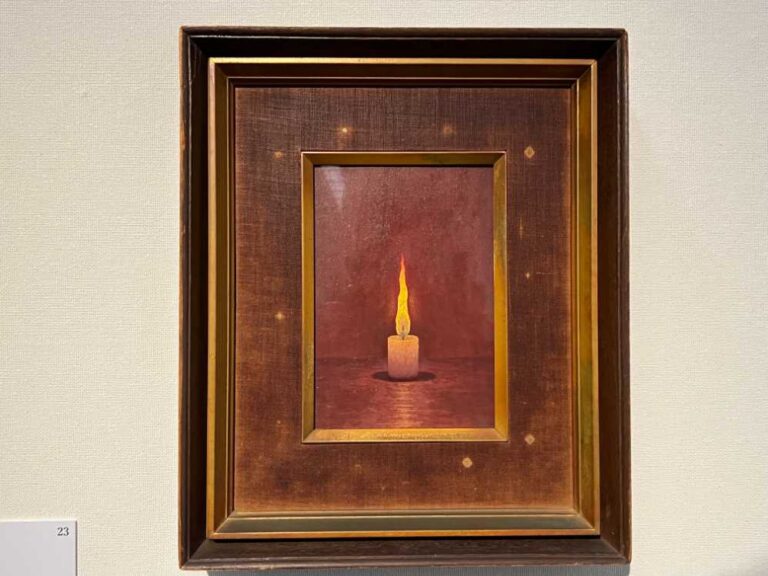

髙島野十郎《蝋燭》 昭和23(1948)年以降 福岡県立美術館

髙島野十郎《蝋燭》 昭和23(1948)年以降 福岡県立美術館

画業の中で最も特徴的であるのが、月や蝋燭をテーマとした連作です。蝋燭の作品のほとんどはサムホールという小さな画面に描かれていますが、実はこれらは個展で発表されることなく、友人や知人に感謝の気持ちとともに渡された贈り物。貰った人の多くは仏壇の横に飾っていたとも言われていますが、見る人の心を照らし出すような余韻も感じられます。

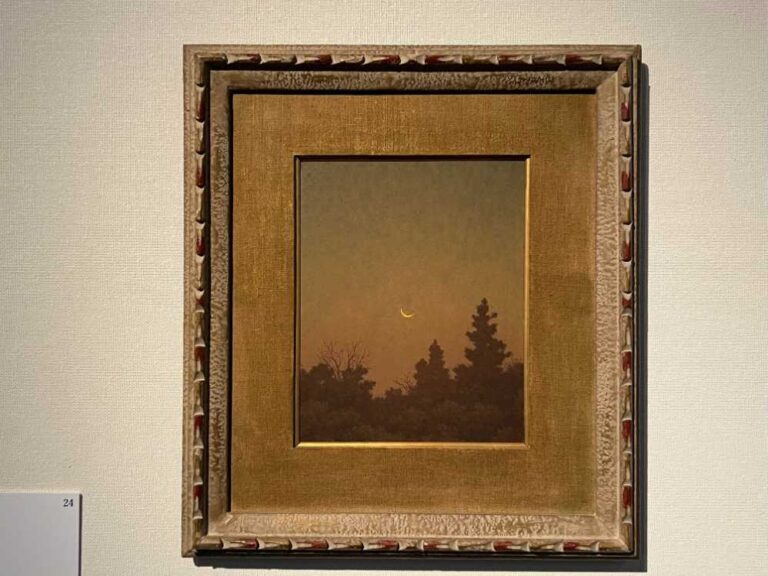

髙島野十郎《有明の月》 昭和36(1961)年以降 福岡県立美術館

髙島野十郎《有明の月》 昭和36(1961)年以降 福岡県立美術館

一方の月の作品は光と闇が織りなす独自の世界を表したもの。最初は月夜の風景を描いていましたが、後に周囲の風景が消え、ただ暗闇に輝く満月だけを描くという、極めてストイックな画面へと変化していきました。

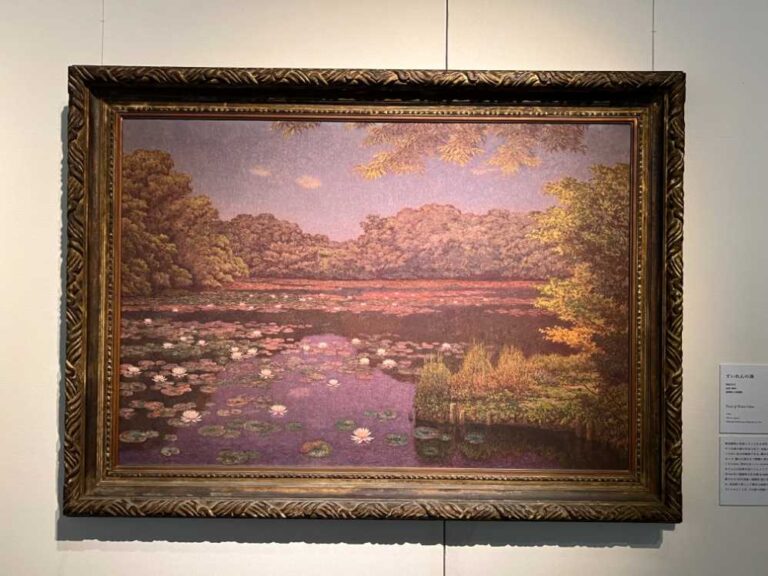

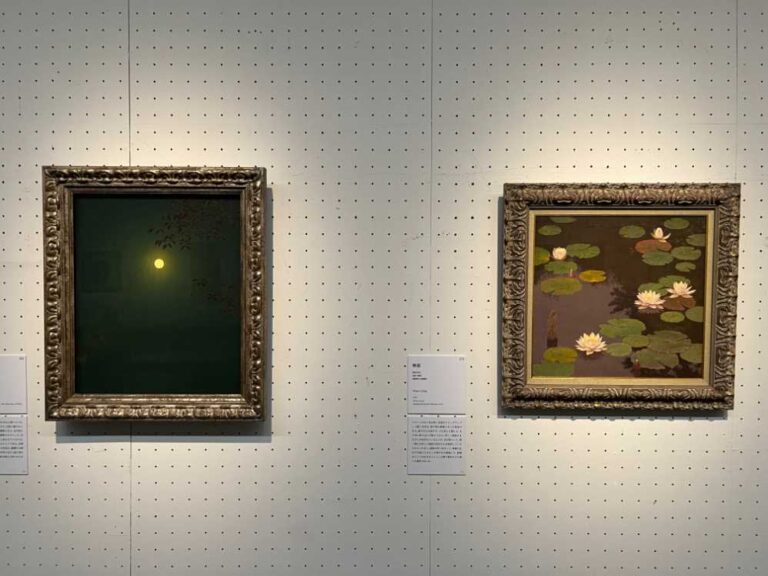

髙島野十郎《すいれんの池》 昭和24(1949)年 福岡県立美術館

髙島野十郎《すいれんの池》 昭和24(1949)年 福岡県立美術館

現存する最大級の作品である《すいれんの池》にも注目してください。白いスイレンの花が池に咲き誇る光景を精緻に描いていますが、その光景はリアルであるにも関わらず、どこか時が止まっているようでもあり、不思議と白昼夢のようにも見えます。

なおこの作品は野十郎がなくなってから5年後の昭和55(1980)年、福岡県文化会館(現在の福岡県立美術館)にて開かれた『近代洋画と福岡県』に初めて出品されました。そこで野十郎という画家の存在に光が当たり、再評価への道が開かれた、記念碑的作品でもあるのです。

同郷の画家たちとの交流も。知られざる青年期や渡欧期の作品も公開!

これまで大きく取り上げられなかった、青年期や渡欧期の作品にスポットを当てているのも本展の見どころです。

岸田劉生やゴッホの影響を受けた野十郎は、青木繁(1882〜1911年)や坂本繁二郎(1882〜1969年)、それに古賀春江(1895〜1933年)といった同郷の画家たちとの出会いや交流を通して画業を形成していきました。

このうち坂本繁二郎は久留米周辺の画家の指導的な存在で、東京の坂本宅で開かれた画家の集まりには30歳の野十郎も参加します。同じ月を主題とした坂本と野十郎の作品を比べることで、両画家の異なった個性を見出すことができるでしょう。

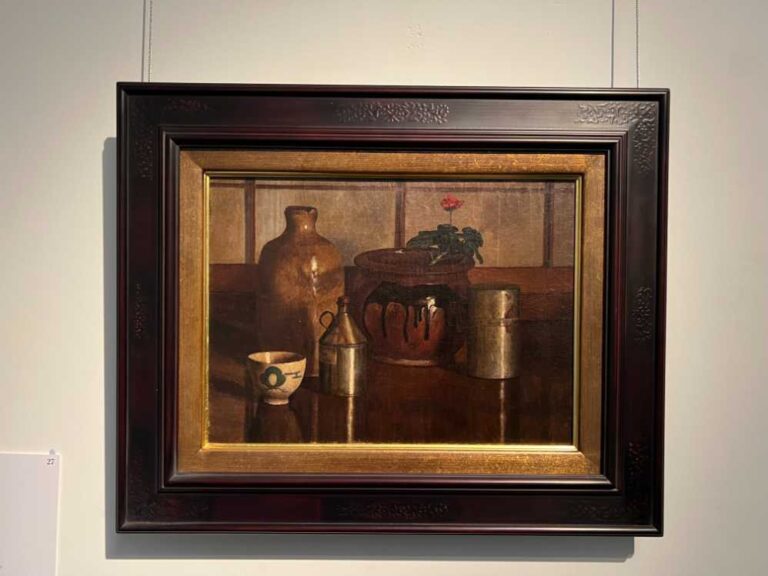

左:髙島野十郎《静物》 大正14(1925)年 福岡県立美術館 右:髙島野十郎《りんご》 昭和10(1935)年 個人蔵

左:髙島野十郎《静物》 大正14(1925)年 福岡県立美術館 右:髙島野十郎《りんご》 昭和10(1935)年 個人蔵

野十郎と岸田劉生を直接繋ぐ資料は残っていませんが、ともにりんごを描いた二人の作品を見ても、細密描写や光の表現、構図などに野十郎が受けた感化は明らか。劉生がかっちりとりんごを描いているのに対し、野十郎はもっとふわっとした、さながらりんごを取り巻く空気を表しているようにも見えます。

左:髙島野十郎《イーストリバーとウィリアムズブリッジ》 昭和5(1930)年 福岡県立美術館 右:髙島野十郎《ノートルダムとモンターニュ通Ⅱ》 昭和7(1932)年頃 福岡県立美術館

左:髙島野十郎《イーストリバーとウィリアムズブリッジ》 昭和5(1930)年 福岡県立美術館 右:髙島野十郎《ノートルダムとモンターニュ通Ⅱ》 昭和7(1932)年頃 福岡県立美術館

またパリのアパルトマンの部屋から眺めた景色を描いた《ノートルダムとモンターニュ通Ⅱ》や、パリ南東郊外の伝統的な街並みを表した《横丁》も、渡欧期の制作を知る上で重要な作品と言えるかもしれません。

日記やメモも公開。ひとりの人間としての野十郎の人生を見つめ直す。

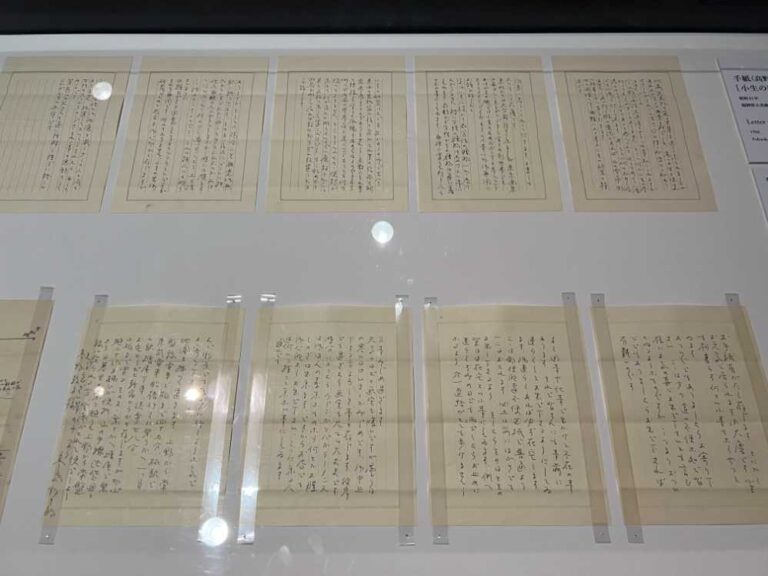

『没後50年 髙島野十郎展』より展示資料 ※野十郎による手紙

『没後50年 髙島野十郎展』より展示資料 ※野十郎による手紙

書簡や日記、メモなどの資料を読み解き、野十郎がひとりの人間としてどのように生きていたのかに迫っているのも重要なポイントです。

独身を貫いた野十郎をまず支えたのは家族、つまり高嶋家の人たちでした。次兄の賢太からは学生時代や欧州留学の経済的援助を、兄の三郎からは欧州滞在時における連絡役の支援を得ます。また若くして死去した弟の喜六には闘病中の看病の世話をしていて、後年には甥や姪から「おっちゃま」と慕われました。

左:髙島野十郎《岸上鎌吉先生像》 大正10年代(1921〜26)頃 東京大学大学院農学生命科学研究科水圏生物科学専攻 右:髙島野十郎《外山亀太郎先生像》 昭和16(1941)年 東京大学大学院農学生命科学研究科生産・環境生物学専攻

左:髙島野十郎《岸上鎌吉先生像》 大正10年代(1921〜26)頃 東京大学大学院農学生命科学研究科水圏生物科学専攻 右:髙島野十郎《外山亀太郎先生像》 昭和16(1941)年 東京大学大学院農学生命科学研究科生産・環境生物学専攻

大学の同級生たちも長きにわたって交友を保ち、画業の理解者、支援者となります。大学在学時の指導教授であった人物を描いた《岸上鎌吉先生像》といった作品からは、野十郎が恩師に対して敬愛と感謝の気持ちを抱いていたことも読み取れるでしょう。

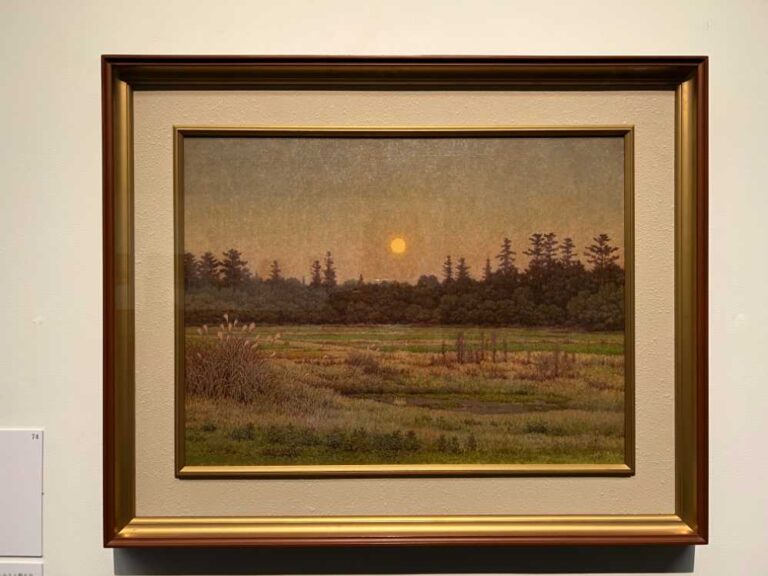

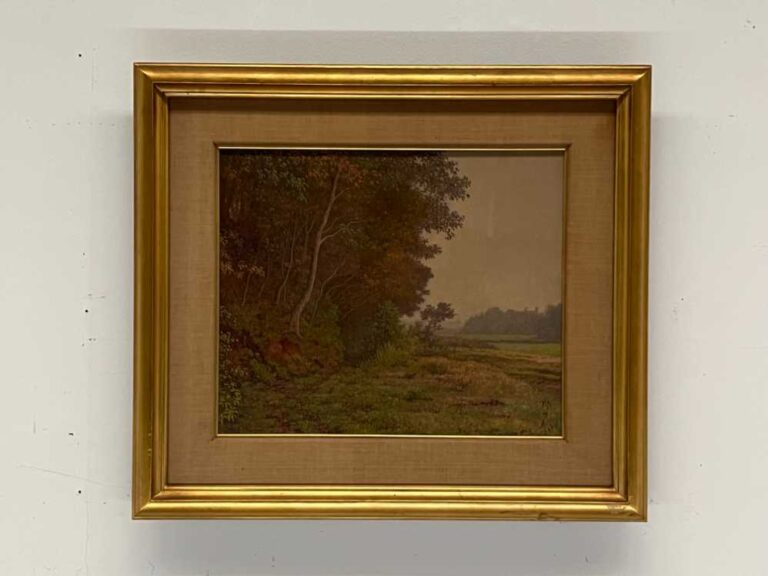

髙島野十郎《初秋野路》 昭和36〜45(1961〜70)年 福岡県立美術館

髙島野十郎《初秋野路》 昭和36〜45(1961〜70)年 福岡県立美術館

また柏での生活を支えた農家の伊藤武や、その縁者の伊藤辰五郎も、野十郎と深い関わりを持つ人物です。伊藤武は野十郎が肥料や農薬に精通し、野菜や草花の栽培に長けていたことに驚き、「画家さん」と呼んで野十郎と親しく接していました。

作品における仏教的思想にも注目。絶筆の《睡蓮》から感じること。

左:髙島野十郎《秋陽》 昭和42(1967)年 福岡県立美術館 右:髙島野十郎《林辺太陽》 昭和42(1967)年 東京大学医科学研究所

左:髙島野十郎《秋陽》 昭和42(1967)年 福岡県立美術館 右:髙島野十郎《林辺太陽》 昭和42(1967)年 東京大学医科学研究所

《蝋燭》や《月》をはじめ、静物画や風景画においても、時に神秘的な雰囲気を感じさせる野十郎の作品。そうした精緻な写実で描かれた作品の奥には、常に仏の心とともにあった野十郎の生命館や無常感が滲み出ていると指摘されています。

そもそも野十郎は兄の影響もあってか、青年時代から仏教に傾倒し、その後も空海の真言密教に近づいたり、四国や秩父の札所回りに出かけるなど、仏教への関心を持ち続けていました。

晴天に咲く四輪のヒマワリを描いた一枚の絵画に注目してください。タイトルは《空》とあり、「そら」と読んでしまいがちですが、実は仏教の思想における教えのひとつである「くう」と言います。

作品の裏面には「色不異空 空不異色 色即是空 空即是色」という般若心教の一節が記されています。そこには夏の盛りを迎えたヒマワリも、いずれ季節が巡れば滅びていくという、仏教の無常感が託されているとも言えるのです。

左:髙島野十郎《満月》 昭和38(1963)年頃 東京大学医科学研究所 右:髙島野十郎《睡蓮》 昭和50(1975)年 福岡県立美術館

左:髙島野十郎《満月》 昭和38(1963)年頃 東京大学医科学研究所 右:髙島野十郎《睡蓮》 昭和50(1975)年 福岡県立美術館

闇に輝く満月を描いた《満月》を目にしていると、光は脆く、次第に月明かりが闇に溶けていくような錯覚にとらわれます。野十郎も「月ではなく闇を描きたかった。闇を描くために月を描いたのです」との言葉を残しました。

スイレンの白い花が咲く水面をクローズアップした《睡蓮》は、野十郎の絶筆となった作品です。花や葉はもちろん、水面や影にまで画家の眼差しが等しく注がれたような画面は極めて静謐。それでいて全てのものを写し取ろうとする、野十郎の描くことへの飽くなき執念すら感じさせます。まさに彼の画業の到達点を示したような一枚として、強く心をとらえてなりませんでした。

千葉会場限定として同時代の画家、椿貞雄の作品も紹介。

左:椿貞雄《鋸山から見た房総半島》 昭和23(1948)年 千葉県立美術館 右:椿貞雄《犬吠埼》 昭和23(1948)年 千葉県立美術館

左:椿貞雄《鋸山から見た房総半島》 昭和23(1948)年 千葉県立美術館 右:椿貞雄《犬吠埼》 昭和23(1948)年 千葉県立美術館

千葉会場のコレクション展示では、野十郎と同時期に草土社の中心人物として活動した椿貞雄(1896〜1957年)の作品を約20点紹介。山形県米沢市に生まれた椿は、大正15(1926)年に千葉県の船橋市に移ると、千葉の風景や交流のあった人物を描き、生涯を船橋の地で過ごした千葉ゆかりの画家です。

そして晩年を柏で過ごし、市川市の霊園に埋葬された野十郎もまた千葉に深くゆかりのある画家。直接的な交流こそありませんが、千葉会場では同時代に千葉で花開いたふたりの画業を見ることができます。

左:髙島野十郎《照る海》 昭和10年代(1935〜44) 個人蔵 右:髙島野十郎《犬吠埼》 昭和10年代(1935〜44) 福岡県立美術館

左:髙島野十郎《照る海》 昭和10年代(1935〜44) 個人蔵 右:髙島野十郎《犬吠埼》 昭和10年代(1935〜44) 福岡県立美術館

1986年に開かれた初の回顧展『写実にかけた孤独の画境 髙島野十郎展』(福岡県立美術館)を皮切りに、2005年の『没後30年 髙島野十郎展』(福岡県立美術館、三鷹市美術ギャラリー)や2021年の『生誕130年 髙島野十郎展』(久留米市美術館、奈良県立美術館、瀬戸内市立美術館、柏市民ギャラリー、高崎市美術館)など、展覧会が開かれる度に大きな反響を呼び、ファンを増やしてきました。

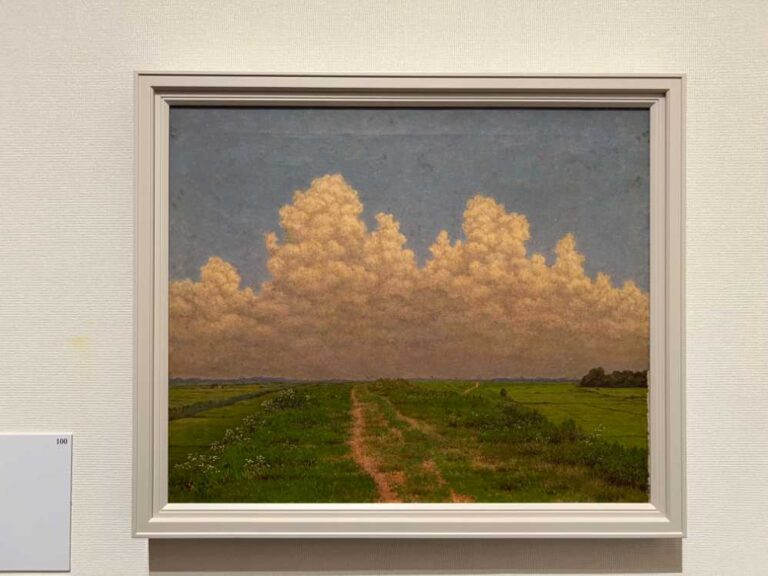

髙島野十郎《夏雲》 昭和23〜34(1948〜59)年 個人蔵

髙島野十郎《夏雲》 昭和23〜34(1948〜59)年 個人蔵

野十郎が人生の最期を迎え、深く魅了された千葉の地にて、自然や人々と真摯に向き合い、独自のまなざしで描き続けた作品の数々に触れてみてください。

展覧会情報

『没後50年 髙島野十郎展』

会期:2025年7月18日(土)〜9月28日(日)

会場:千葉県立美術館 第1・2・3・8展示室

開館時間:9:00〜16:30(入場は16時まで)

※金・土曜日及び、8月10日(日)、9月14日(日)は19:30まで(入場は19時まで)

休館日:月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)

入場料:一般1,000円(団体一般800円)、高大生500円(団体高大生400円)

美術館HP:千葉県立美術館

展覧会特設サイト:『没後50年 髙島野十郎展』

画像ギャラリー

このライターの書いた記事

-

STUDY

2025.07.30

「大正イマジュリィ」の世界とは?ロマンとモダンが交差するイメージの楽園

はろるど

-

EVENT

2025.06.27

特別展「江戸☆大奥」』が東京国立博物館にて開催!女性たちの栄枯盛衰の向こうに、もうひとつの江戸が見えてくる。

はろるど

-

EVENT

2025.06.19

国立西洋美術館『スウェーデン国立美術館 素描コレクション展—ルネサンスからバロックまで』が開催。選りすぐりの名品を日本で初めて本格的に紹介!

はろるど

-

EVENT

2025.05.30

千葉市美術館「江戸の名プロデューサー蔦屋重三郎と浮世絵のキセキ」が開催。蔦屋の業績とコレクションを紹介!

はろるど

-

EVENT

2025.05.28

「最後の浮世絵師」、鰭崎英朋の魅力とは?太田記念美術館にて大規模な回顧展が開催!

はろるど

-

STUDY

2025.05.22

橋口五葉の人生・作品を紹介!スティーヴ・ジョブズも愛した本の装幀や木版画

はろるど

千葉県在住。美術ブログ「はろるど」管理人。主に都内の美術館や博物館に出かけては、日々、展覧会の感想をブログに書いています。過去に「いまトピ」や「楽活」などへ寄稿。雑誌「pen」オンラインのアートニュースの一部を担当しています。

千葉県在住。美術ブログ「はろるど」管理人。主に都内の美術館や博物館に出かけては、日々、展覧会の感想をブログに書いています。過去に「いまトピ」や「楽活」などへ寄稿。雑誌「pen」オンラインのアートニュースの一部を担当しています。

はろるどさんの記事一覧はこちら