STUDY

2025.2.25

「キリストの画家」ジョルジュ・ルオー。独特な太い輪郭は、どうやって生まれた?

「20世紀最大の宗教画家」と言われたフランス人画家のジョルジュ・ルオー(1871~1958)は、ステンドグラスにも通じる「太い輪郭」が特徴である独特の作風で知られました。

この記事ではアート初心者の方でも楽しめるように、ジョルジュ・ルオーの生涯や代表作品などをご紹介します。

目次

ジョルジュ・ルオー(1871~1958), Public domain, via Wikimedia Commons.

ジョルジュ・ルオー(1871~1958), Public domain, via Wikimedia Commons.

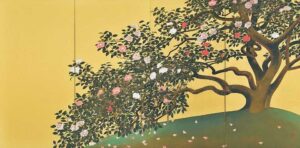

ステンドグラスのような「太い輪郭」は、どうやって生まれた?

ジョルジュ・ルオーの「ステンドグラスを思わせる黒く骨太な輪郭線」「宝石のような色彩」という特徴的な画風が確立されたのは、ルオーが30代になってからでした。

最初からこの画風ではなかったと知ると、少し意外な気がしますよね。

ステンドグラスの経験が影響?

ルオーが30代になってステンドグラス風のスタイルになった明確な理由はわかっていません。

影響源として考えられるのは、ルオーが14歳の時にステンドグラス職人エミール・イルシュに弟子入りしてステンドグラスを作っていた経験です。

はっきりとした証拠はありませんが、ルオーの作品を見たほとんどの人が「ステンドグラスみたい」と感想を述べていることから、10代の経験が大きく影響していると考えて間違いないでしょう。

苦労した20代。よく知られる画風とは全く違った

20代のルオーはどのような絵を描いていたのでしょうか?

20代の作品の全体的な傾向としては、茶色を中心とする暗い色調でした(30代以降と比べると大きく違います)。

この時期のルオーの作品には、光と影の明暗をはっきりさせるレンブラント(オランダの画家)の影響が見られると言われています。どのような画家でも、自分の作風が確立する前は先人の影響を受けるものなのですね。

ジョルジュ・ルオーの作品「Crucifixion」 (1930年代), Public domain, via Wikimedia Commons.

ジョルジュ・ルオーの作品「Crucifixion」 (1930年代), Public domain, via Wikimedia Commons.

ジョルジュ・ルオーが「20世紀最大の宗教画家」になった理由

ルオーが「20世紀最大の宗教画家」と呼ばれるようになった理由は、主に2つ挙げられます。

キリストの絵を多く描いた

ルオーが「20世紀最大の宗教画家」になった理由の1つは、キリストの絵を数多く描いたことです。正面からとらえた顔や、さまざまな人々とふれあう姿など、ルオーはいろいろな切り口でキリストを描きました。

不公平の社会における苦悩を描いた

ルオーが「20世紀最大の宗教画家」になったもう1つの理由は、「娼婦」「道化師」「裁判官」などの絵を描くことが多かったことです。

それらの属性の人々に共通するものは「不正義な社会の醜さ」、そこで生きる人間の「苦悩」「悲哀」など。正義と救済を基礎におくキリスト教の理念と近いものを感じますね。

ルオー自身も苦労をし、不公平な環境で生きていた

ルオーがキリストの絵を多く書くようになる前の初期作品(裁判官の絵)にも、しばしばキリストは登場していました。しかし、キリストを中心テーマに据えるようになったのは、彼自身がたどった不遇な環境が原因かもしれません。

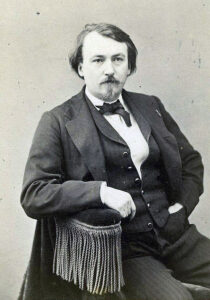

ルオーは国立美術学校に在学していた際、一時期高い評価を受けたものの「ローマ賞」という有名コンクールに2度応募し落選してしまいます。(ルオー本人よりも、ルオーを指導していたギュスターヴ・モローのほうが落胆したようです)

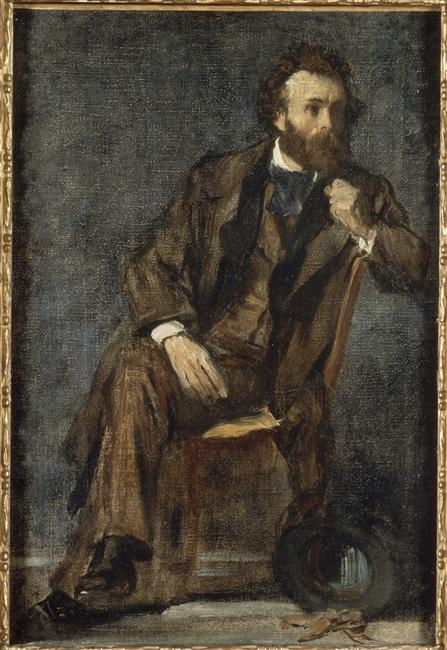

ジョルジュ・ルオーを美術学校で指導したギュスターヴ・モロー, Public domain, via Wikimedia Commons.

ジョルジュ・ルオーを美術学校で指導したギュスターヴ・モロー, Public domain, via Wikimedia Commons.

1898年には恩師のモローが死去。この時期のルオーは金銭面で困窮し、精神的にも苦痛が多い時期を過ごしました。1904年の「サロン・ドートンヌ」展では、黒をベースとしたパステル画や水彩画が嘲笑されるなど、不本意なことが続きました。

最初から成功したわけではなかったルオーだからこそ、不公平な環境で生きる人の気持ちがわかり、それを宗教画として表現できたのでしょう。

画家・ジョルジュ・ルオーの才能は、2人の人間が引き出した

「孤高の画家」といわれ「画壇」や「流派」とは距離をおいたルオーですが、その才能はいつ頃どうやって開花したのでしょうか?

ルオーの才能を引き出したのは、祖父と美術学校の教師でした。

祖父が自然と「芸術的教育」を行っていた

ジョルジュ・ルオーの作品「Saint John the Baptist」 (1930年代と推定), Public domain, via Wikimedia Commons.

ジョルジュ・ルオーの作品「Saint John the Baptist」 (1930年代と推定), Public domain, via Wikimedia Commons.

ルオーの父親は家具職人、母親は郵便車の主任でした。忙しい両親に代わり祖父のシャダヴォワーヌは、日曜日になると小さなルオーを連れてセーヌ川沿いを散歩していたそうです。

祖父は散歩中に古本屋に立ち寄り、マネやクールベなど近代絵画の巨匠たちの複製画や、ドーミエの版画などを購入して自身の部屋に飾りました。これが自然とルオーの芸術的な素養を育てたと思われます。

なお、幼少時のルオーは身体が弱かったそうで、無事に成長できたのは祖父シャダヴォワーヌのお陰ともいわれています。

ルオーの才能を引き出したのは、美術学校の教師

ジョルジュ・ルオーの作品「Unidentified」, Public domain, via Wikimedia Commons.

ジョルジュ・ルオーの作品「Unidentified」, Public domain, via Wikimedia Commons.

ルオーが画家になると決心したのは19歳のときでした。国立美術学校に入学後、最初はエリー・ドローネのもとで学びましたが、担当がギュスターヴ・モローに代わり、その後はモローのもとで学び続けます。

教師としてのモローは、自分の作風や主義を押し付けることなく生徒の才能を引き出すのが上手でした。

ルオーと同時期にモローのもとで学んでいた画家にアンリ・マティスがいます。ルオーとマティスの画風はまったく別ですが、モローは2人の才能を無理なく引きだしていたんですね。

作品の所有権を巡り、画商と争った

ジョルジュ・ルオーの作品「Passion」 (1939年), Public domain, via Wikimedia Commons.

ジョルジュ・ルオーの作品「Passion」 (1939年), Public domain, via Wikimedia Commons.

ルオーが46歳であった1917年、画商アンブロワーズ・ヴォラールはルオーと販売に関する契約を結びました。(ルオーの全作品の所有権はヴォラールにあるものとされました)

ルオーは自分の作品の質にこだわり、納得のいかない作品は世に出さないというポリシーをもっていました。いったん作品が完成しても、何年にもわたって加筆を続けたケースも数多くあります。

ルオーは晩年に「未完成で、自分の死までに完成する見込みのない作品は、世に出さず、焼却する」と言いだしたことで、ヴォラール側と意見が食い違い裁判になりました。

ヴォラールは「未完成作品も含めてルオーの作品はすべて自分が所有している」と主張しましたが、裁判では「未完成作の所有権は画家にある」という判決でルオーが勝ちました。

ルオーは300点以上の未完成作をヴォラールから取り戻し、ボイラーで燃やしてしまいました。それほどまでにルオーは自分の作品の完成度にこだわっていたんですね。

ジョルジュ・ルオーの代表作

ここでは、一般的によく知られている30代以降の代表作を取り上げました。

ステンドグラスを思わせる太い輪郭と、荒々しいタッチが特徴のルオーの絵には、キリスト・娼婦・道化師の3つが数多く登場します。

聖顔(1939年)

ジョルジュ・ルオー『聖顔』1929年 アサヒビール大山崎山荘美術館 pic.twitter.com/s7PhwL3Daz

— 美術ファン@世界の名画 (@bijutsufan) April 25, 2023

苦悶の表情を浮かべるキリストの顔をベールでぬぐったところ、ベールにキリストの顔がそのまま写った様子を描いた絵です。

ルオーは多くの画家と違い、机にキャンバスを寝かせて置いて描きました(他の画家の多くは、イーゼルにキャンバスを立てて描きます)。この独特な絵画技法が、ルオーの作品に漂う神秘性の一因なのかもしれません。

秋の夜景(1952年)

ジョルジュ・ルオー『秋の夜景』

— 美術展覧会情報【関西地域】 (@kaiga_joho) May 19, 2017

あべのハルカス美術館で開催中のマティスとルオー展のトリを飾る作品です。ルオーらしい重厚な輪郭線と穏やかな雰囲気に、マティスからの影響も窺える複雑な色合いの明るい空。強く心を惹かれる不思議な風景です。 pic.twitter.com/YXt1chMG1C

暖かな光を感じられる秋の夕暮。静かな風景の中にも、心を揺り動かすようなエネルギーを感じさせます。

マドレーヌ(1956年)

ジョルジュ・ルオー『マドレーヌ』1956年 パナソニック 汐留ミュージアム pic.twitter.com/Y1c4fsOhVr

— 美術ファン@世界の名画 (@bijutsufan) January 19, 2020

晩年のルオーがよく描いた女性像の1つです。キリスト伝に出てくる「マグダラのマリア」と考えることもできますが、サーカスの人気女道化師「マドレーヌ」を描いたといわれています。

赤・黄・緑・青など鮮やかな色が画面いっぱいに広がる様子や、微笑むマドレーヌの表情からはエネルギッシュな雰囲気を感じられ、生きることの素晴らしさが伝わります。

ミセレーレ(1948年)

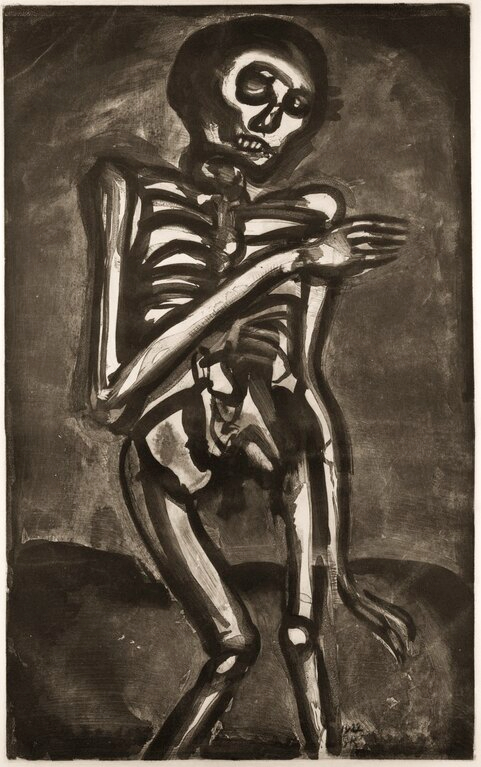

ジョルジュ・ルオーの作品「ミセレーレ」の中の1枚, Public domain, via Wikimedia Commons.

ジョルジュ・ルオーの作品「ミセレーレ」の中の1枚, Public domain, via Wikimedia Commons.

ミセレーレはラテン語で「憐れみたまえ」という意味です。

1914年に第一次世界大戦が起き、ルオーは社会の「負」、戦争への憤りを描く構想を練りました。様々なアイデアは無彩色の銅版画集としてまとめられ、1948年に出版されました。

ジョルジュ・ルオーの作品はどこの美術館で見ることができる?

ジョルジュ・ルオーの作品を日本でもっとも多く所蔵しているのは、東京都にあるパナソニック汐留美術館です。

その他、ルオーの作品を複数所蔵している美術館をまとめました。

パナソニック汐留美術館(東京都)

・ゲッセマニ(1893年)

・人物のいる風景(1897年)

・法廷(1909年)

・風景、乗馬(1911年)

・ブルターニュの風景(1915年)

・踊り子と白い犬(1920-29年)

・女曲馬師(人形の顔)(1925年頃)

・キリスト(1937-38年)

・道化師(1937-38年)

・キリストと漁夫たち(1947年)

・飾りの花(1947年)

・避難する人たち(エクソドゥス)(1948年)

・マドレ-ヌ(1956年)

パナソニック汐留美術館>

群馬県立近代美術館(群馬県)

・美しきマダムX(1915年)

・秋(1938年)

群馬県立近代美術館>

大原美術館(岡山県)

・青い鼻の道化師(1926-29年)

・呪われた王(1948-52年頃)

大原美術館>

メナード美術館(愛知県)

・女曲馬師(1927年)

・聖書風景(1943-46年)

メナード美術館>

アサヒグループ大山崎山荘美術館(京都府)

・聖顔(1929年)

・貴族的なピエロ(1941-42年)

・聖書の風景(1956年)

アサヒビール大山崎山荘美術館>

富山県美術館(富山県)

・われら自らを王と思いて・・・・・(1930年以降)

・人呼んで快楽の娘(1930年以降)

・パシオン(1943年)

富山県美術館>

国立西洋美術館(東京都)

・道化師(1937-38年)

・エバイ(びっくりした男)(1948-52年頃)

・リュリュ(道化の顔)(1952年)

国立西洋美術館>

ひろしま美術館(広島県)

・ピエロ(1937-38年)

・二人の兄弟,ピエロとクラウン(制作時期不明)

ひろしま美術館>

まとめ

宝石のような色彩、太い輪郭が特徴で「20世紀最大の宗教画家」と評されたジョルジュ・ルオーは、独特の画風から「孤高の画家」とも言われました。

作品の仕上がりには強いこだわりがあり、画壇や流派とは距離を置いたのは確かですが、そんなルオーにも「影響源」「恩師」と呼べる存在がありました。

ルオーの作品は、国内でも数多くの美術館で見ることができます。

お近くの美術館や、旅行先の美術館でご覧下さいね。

画像ギャラリー

このライターの書いた記事

-

STUDY

2025.12.10

新時代の旗手から、伝統絵画に回帰!? アンドレ・ドランの珍しい「進化」 ~フォーヴィズム時代~

中森学

-

STUDY

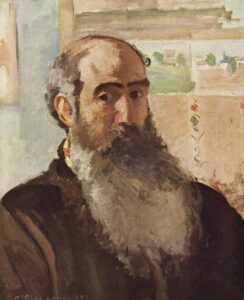

2025.10.15

印象派の始祖・ カミーユ・ピサロの変遷から、印象派について学ぶ~【アート初心者】

中森学

-

STUDY

2025.10.10

印象派の父、カミーユ・ピサロ。印象派を旗揚げするまでの人生とは【アート初心者】

中森学

-

STUDY

2025.10.06

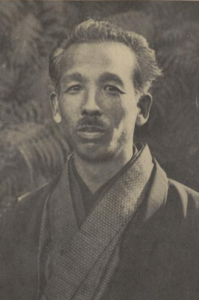

写生を極めた画家の一生 ~福田平八郎の一生と、画風の変化~

中森学

-

STUDY

2025.08.27

日本画に革命を起こした速水御舟~速水前と速水後で、日本画はこんなに変わった~

中森学

-

STUDY

2025.08.08

フランス漫画の父、ギュスターヴ・ドレってどんな人? ~現代アートにも大きく影響~

中森学

セールスライター。マーケティングの観点から「アーティストが多くの人に知られるようになった背景には、何があるか?」を探るのが大好きです。わかりやすい文章を心がけ、アート初心者の方がアートにもっとハマる話題をお届けしたいと思います。SNS やブログでは「人を動かす伝え方」「資料作りのコツ」を発信。

セールスライター。マーケティングの観点から「アーティストが多くの人に知られるようになった背景には、何があるか?」を探るのが大好きです。わかりやすい文章を心がけ、アート初心者の方がアートにもっとハマる話題をお届けしたいと思います。SNS やブログでは「人を動かす伝え方」「資料作りのコツ」を発信。

中森学さんの記事一覧はこちら