STUDY

2025.5.7

クリムトの『接吻』に描かれたのは男女の愛?それとも対立?詳しく解説

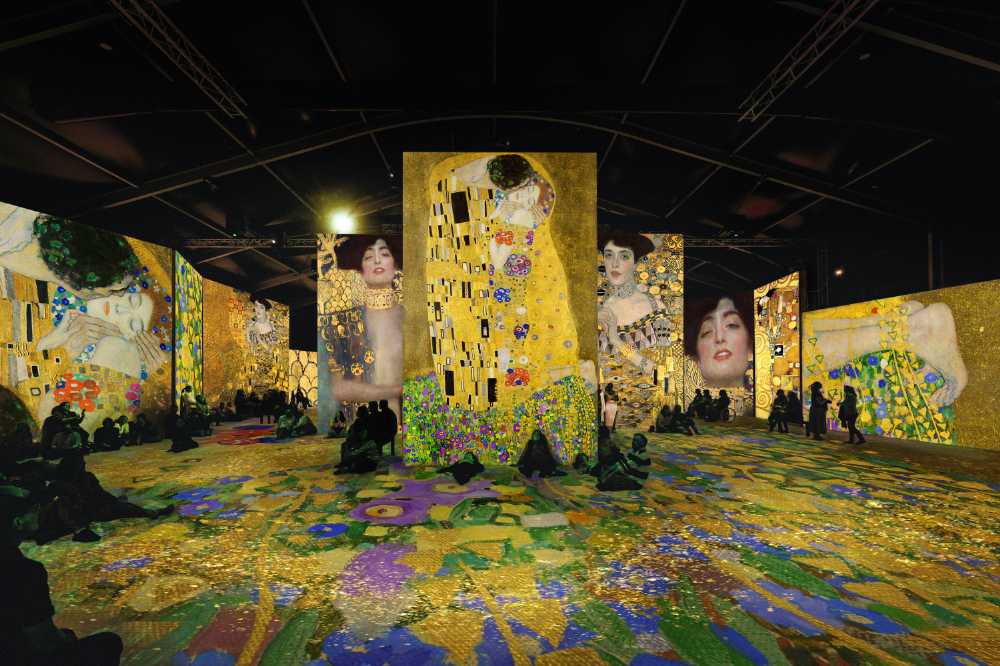

グスタフ・クリムトが1907年から1908年にかけて描いた『接吻(キス)』は、金箔や銀、プラチナを用いた絢爛な油彩画であり、アール・ヌーヴォーの装飾性と象徴主義が見事に融合した代表作です。

目次

クリムト『接吻』, The Kiss - Gustav Klimt - Google Cultural Institute, Public domain, via Wikimedia Commons.

クリムト『接吻』, The Kiss - Gustav Klimt - Google Cultural Institute, Public domain, via Wikimedia Commons.

男女のカップルが身を寄せ合い、豪華なローブで身体を包み込むように描かれたこの絵は、官能と精神性が共存する、非常にクリムトらしい世界を表現しています。

『接吻』は愛をモチーフにした作品と見られることが一般的ですが、クリムトが作中の至るところに男女の「対比」のメッセージをちりばめていることをご存じでしたか?

この記事では、クリムトの『接吻』がどんな作品か詳しく解説します!

クリムトの『接吻』は愛を表現した作品?

現在『接吻』は、ウィーンのベルヴェデーレ宮殿にある「オーストリア・ギャラリー・ベルヴェデーレ」に所蔵されています。本作は、ウィーン分離派(ウィーン・セセッシオン)の代表作、そしてクリムト芸術の到達点として世界的に高く評価されている作品です。

本作品『接吻』に描かれている女性のアイデンティティには諸説あります。長年のパートナーであったエミーリエ・フレーゲがモデルだったとする説のほか、作曲家アルマ・マーラーや、「赤いヒルダ」と呼ばれたモデルの可能性も。しかし、いずれの説にも確たる証拠は残されていません。

クリムトが得意とした「男女の親密さ」の表現

クリムト『接吻』詳細, Klimt - The Kiss (detail)2, Public domain, via Wikimedia Commons.

クリムト『接吻』詳細, Klimt - The Kiss (detail)2, Public domain, via Wikimedia Commons.

クリムトの作品には、抱擁する男女のモチーフが繰り返し登場しています。「愛」を表現することに長けていたクリムトは、抱擁やキスを象徴的な表現として磨いていきました。

男性は蔓の冠をかぶり、幾何学模様と渦巻き模様が装飾されたローブをまとっています。男性は女性を包み込むように顔を近づけて、頬にそっと口づけを交わします。

女性も非常に華やかです。花の冠を身につけ、流れるような花模様の衣装を着て、目を閉じながらキスの瞬間を受け止めています。足元には花畑が広がり、彼女の足首がわずかに露出している点も特徴的ですね。

よくよく観察すると、男性の顔は鑑賞者から隠されていることに気づきます。さらに、女性の身体がやや透明がかっているような…。たった2人の登場人物で構成された作品でありがながら、細かい体勢や色彩の強弱から伝わる物語的・象徴的な解釈を誘う点も、見逃せません。

親密な一方で「対立する性」

クリムト『接吻』詳細, Klimt - The Kiss (detail), Public domain, via Wikimedia Commons.

クリムト『接吻』詳細, Klimt - The Kiss (detail), Public domain, via Wikimedia Commons.

『接吻』の中で描かれる男女は、単なる恋人ではなく、「対立する性」の象徴です。男性の手はひび割れたように硬く、細長く伸び、女性の透き通るような肌の柔らかさと鮮やかなコントラストがあります。この違いは、力と受容、直線と曲線、生と死といった根源的な二元性の象徴です。

また、男性の衣装は黒と灰、白のトーンを基調とした角張った垂直の幾何学模様で覆われ、女性の衣には円や螺旋といった柔らかく色彩豊かな意匠がちりばめられていますね。まるで陽と陰、硬と軟、知と感が視覚化されたかのようです。

ここで、両者の対比を図で見てみましょう。

| 男性(左) | 女性(右) |

|---|---|

| ひび割れたように硬く長い皮膚 | 柔らかく透き通る皮膚 |

| 直線的で力強い体勢 | 曲線的で受容的な体勢 |

| 角ばった垂直的な幾何学模様 | 螺旋や円形模様 |

| 白黒のシンプルな色彩 | カラフルな色彩 |

それぞれのポイントに注目して観察すると、クリムトが意図的に男女に対立構造を示したことは疑いようがありません。単に「愛」を語る作品として観るには、この2人の対比はあまりに強烈です。

しかし、クリムトはそうした男女の対立を、独特の解決策により統合することを目指しました。ここまで明確に対立構造がありながら、『接吻』が温かみを失わないのは、2人が1つにつながっていることが一目で分かるから。

2人の姿を包み込むのは、まばゆいばかりの金で描かれた一枚の繭(まゆ)です。この繭は境界を曖昧にし、対立するものを優しく包み込む「光の殻」として機能しています。

華やかながら平坦な背景に包まれた『接吻

クリムト『接吻』, The Kiss - Gustav Klimt - Google Cultural Institute, Public domain, via Wikimedia Commons.

クリムト『接吻』, The Kiss - Gustav Klimt - Google Cultural Institute, Public domain, via Wikimedia Commons.

『接吻』の豪華で繊細な装飾は、アール・ヌーヴォーと、19世紀末のアーツ・アンド・クラフツ運動の有機的なデザインの影響を色濃く受けています。

対象的に、背景の平坦な処理と空間の簡略化にも注目しましょう。奥行きのない背景の設定は、ドガなど近代画家たちの平面構成と通ずるものがあります。

シンプルな背景によって、まるで恋人たちの存在そのものが浮き彫りにされたかのように感じられますね。鑑賞者である私たちは、非現実的な背景を前に、現実と幻想、個と一体の狭間に引き込まれていくようです…。

「愛」と「性」を描くのに長けた芸術家クリムト

クリムト, Klimt, Public domain, via Wikimedia Commons.

クリムト, Klimt, Public domain, via Wikimedia Commons.

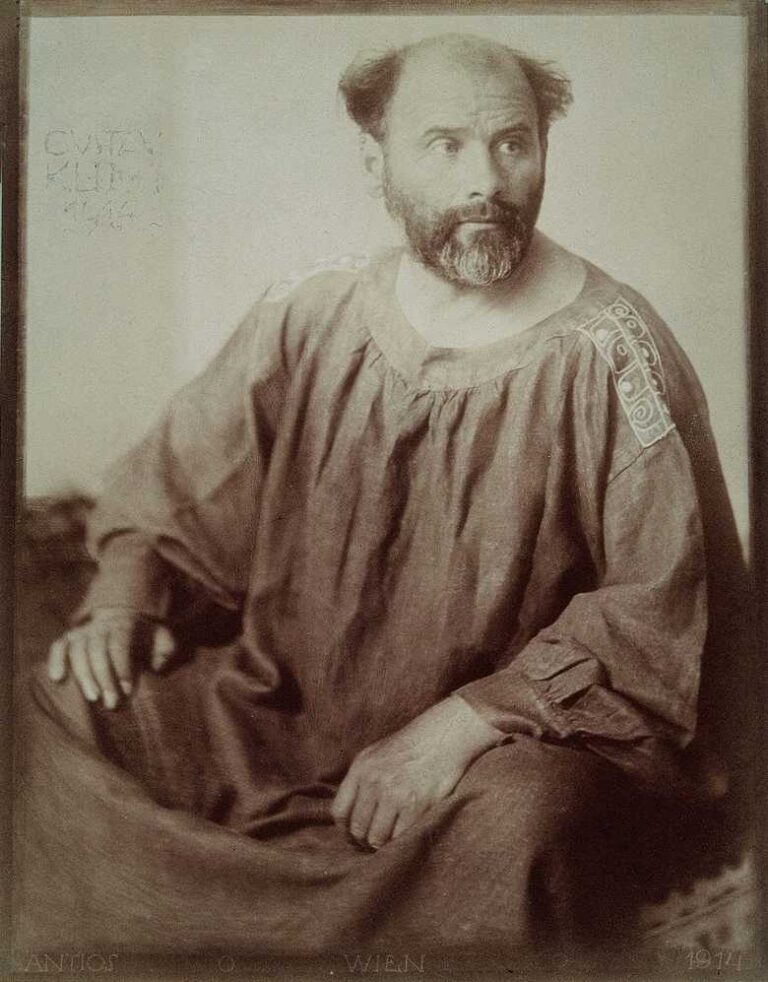

ウィーン分離派の創設を担ったグスタフ・クリムト(1862年7月14日 – 1918年2月6日)は、アール・ヌーヴォーの潮流を象徴する画家です。クリムトは独特なテーマと装飾で注目を集め、19世紀末から20世紀初頭のヨーロッパ美術に深い足跡を残しました。

クリムト作品に共通するのは、女性の身体を主題とした独特の官能性、そしてパッと見て感じられる装飾性を、極限まで高めた構図です。金箔や渦巻き模様、平面性を活かした構成は、実は、日本美術から受けた強い影響が色濃いと言われます。

男女の「愛」や「性」に強く焦点を当てた作品は、しばしば「変態的である」という批判を受けることもありました。実際、一度完成した作品が拒否されお蔵入りになることも。徐々に性的な表現を受け入れる土壌が出来ていた時代とはいえ、19世紀後半から20世紀前半の美術界はまだまだお堅い空気が残っていました。

そういう意味で『接吻』は、クリムトが残した作品のなかでも比較的落ち着いた表現と言えるかもしれません。(筆者は、『接吻』や『ユディト』などの代表作だけをイメージしてクリムトの展覧会に足を運び、あまりに直接的な性的表現の作品が多く一人で気まずい思いをした経験があります…。)

『接吻』以前クリムトは大批判を受けていた?

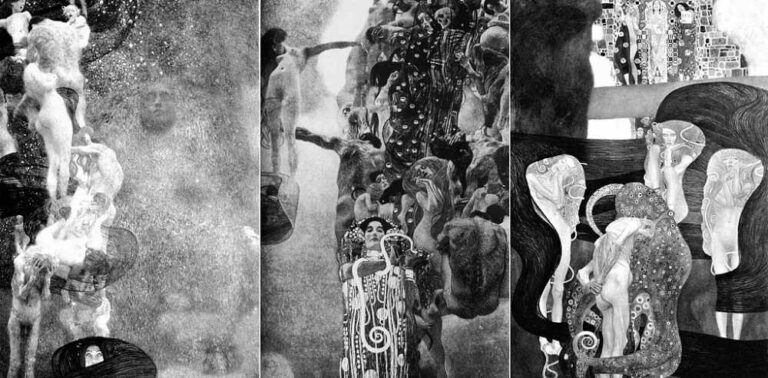

実はクリムトは、『接吻』を発表する直前にウィーン大学の天井画で大スキャンダルとも言える問題を起こしていました。

1900‐1903年に制作されたウィーン大学の天井画

クリムト『哲学、医学、法学(1899-1907)』※1945年に破壊された作品, Gustav Klimt (1899-1907) La philosophie, la médecine et la jurisprudence (oeuvre détruite en 1945), Public domain, via Wikimedia Commons.

クリムト『哲学、医学、法学(1899-1907)』※1945年に破壊された作品, Gustav Klimt (1899-1907) La philosophie, la médecine et la jurisprudence (oeuvre détruite en 1945), Public domain, via Wikimedia Commons.

大学に描かれる作品は「哲学」「医学」「法学」の3つの寓意的な壁画になる予定でしたが、クリムトが完成した作品はあまりに妖艶で、アカデミアにはふさわしくないと判断されたのです。

作品は、それぞれの学問分野の理想像というよりも、人間の苦悩や死、官能性、そして理性の限界を描いた内容になっていました。より平たく言えば、裸体が中心に描かれ、明確な「進歩」や「救済」がない点が主な批判の対象になってしまったようです。

結果的に作品は、大学講堂に設置されることはありませんでした。クリムトは精神的にも打撃を受け、以後国からの公共委託を一切引き受けないという決断をします。

この経験からクリムトは国家や制度に頼らない自由な芸術家としての道を強く歩むようになった…のですが、『接吻』は1908年に熱狂的な人気を集めたため、結局は未完成でありながらオーストリア政府が買い取る結果に。少し皮肉ですね。

クリムト『接吻』に影響を与えた3つの芸術要素

クリムト『接吻』, The Kiss - Gustav Klimt - Google Cultural Institute, Public domain, via Wikimedia Commons.

クリムト『接吻』, The Kiss - Gustav Klimt - Google Cultural Institute, Public domain, via Wikimedia Commons.

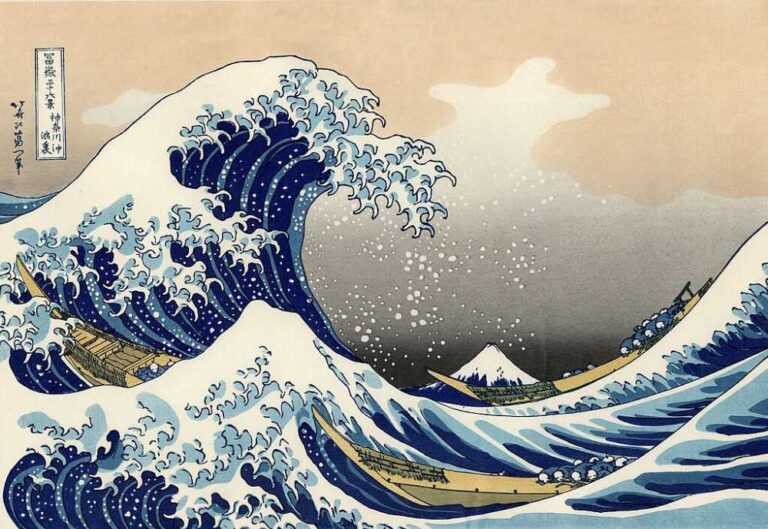

クリムトの『接吻』は、さまざまな芸術要素から影響を受けています。とくに強く反映されているのは、日本美術、西洋中世のモザイク画、そして古代神話だと考えられています。

日本美術の構図

葛飾北斎による浮世絵版画「神奈川沖波裏」, Public domain, via Wikimedia Commons.

葛飾北斎による浮世絵版画「神奈川沖波裏」, Public domain, via Wikimedia Commons.

クリムトの『接吻』の画面の構成には日本美術、とりわけ浮世絵からの影響が見られます。人物の頭部がキャンバス上端に近い位置にまで描かれている点は、西洋の伝統的な遠近法から意図的に逸脱していますね。

19世紀のジャポニズムの時代以降、西洋の芸術家の多くが日本の芸術に魅了されました。伝統的な西洋の絵画では遠近法に基づいた「合理的」な構造が重視されていたのに対し、日本画は構図のインパクトを重視する傾向にありました。

調和や写実性よりも見る人に語り掛けるメッセージ性を優先した日本美術のように、『接吻』の不均衡な構図は、全体に独特の緊張感を与えています。

イタリア・ラヴェンナのモザイク画の装飾

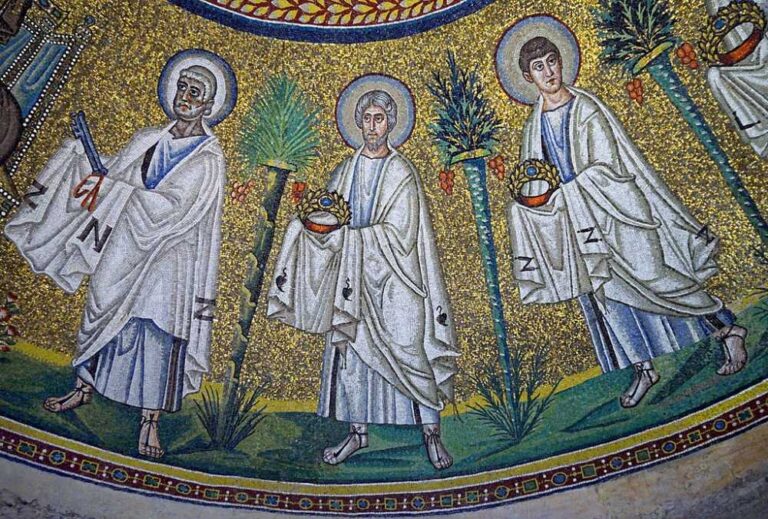

使徒の行列。左から最初 - 聖ペテロ。アリウス派洗礼堂のモザイクの一部。イタリア、ラヴェンナ。Procession of the Apostles. First left - Saint Peter. Part of the mosaic in Arian Baptistery. Ravenna, Italy, Public domain, via Wikimedia Commons.

使徒の行列。左から最初 - 聖ペテロ。アリウス派洗礼堂のモザイクの一部。イタリア、ラヴェンナ。Procession of the Apostles. First left - Saint Peter. Part of the mosaic in Arian Baptistery. Ravenna, Italy, Public domain, via Wikimedia Commons.

クリムトと言えば、キラキラした豪華な装飾。『接吻』にも、男女の衣装や足元まで全体的に煌びやかな装飾が施されています。平面的でシンプルな背景に、細かい幾何学の模様がよく映えています。(とはいえ背景もかなり金ぴかですが…)

クリムトが金箔を積極的に使用するようになったのは、1903年にイタリアを訪れた経験が大きく関係しているようです。イタリア・ラヴェンナにあるサン・ヴィターレ教会で見たビザンチンのモザイク画に強い感銘を受けた彼は、モザイクの持つ平面性と金の輝きに魅了されました。

モザイク画は、細かい宝石や大理石のピースを組み合わせてデザインを生み出す絵画手法。古代ローマや中世教会で多く用いられ、クリムトがラヴェンナで見たような教会装飾はとくに絢爛なものです。

モザイクは石のピースで作る装飾であるため、幾何学模様やパターン性のあるデザインが多く用いられました。クリムトは金や銀を画面に取り入れることで、キラキラした装飾性と荘厳な精神性の両立を目指す独自のスタイルを築いていきます。

古代神話からの引用

ベルニーニ『アプロとダフネ』, Apollo and Daphne (Bernini) (cropped), Public domain, via Wikimedia Commons.

ベルニーニ『アプロとダフネ』, Apollo and Daphne (Bernini) (cropped), Public domain, via Wikimedia Commons.

クリムトの『接吻』は、古代の神話とも結びつけて解釈されることも。『接吻』に登場する男女は、ギリシャ神話の「アポロンとダフネの物語」もしくは「オルフェウスとエウリディケの物語」の可能性が指摘されています。

「アポロとダフネの物語」

ある日、アポロは愛の神エロスをからかい、弓矢での腕を軽んじました。怒ったエロスは仕返しとして、一方は恋を生む「金の矢」でアポロに、もう一方は恋を拒む「鉛の矢」でダフネに命中させました。

その結果、アポロは激しくダフネに恋をし、彼女を追いかけ回します。一方のダフネは恋を嫌い必死に逃げ、ついに父である河の神に「私の姿を変えてください」と祈ります。その祈りに応え、彼女の身体は月桂樹(ローレルの木)に…。

アポロはその木に抱きつき、彼女を失った悲しみから「これからはこの木を自分の神聖な木とする」と宣言しました。

「オルフェウスとエウリディケの物語」

オルフェウスとエウリディケは新婚の幸せを味わっていましたが、ある日、エウリディケは野原を歩いている時に毒蛇に噛まれて命を落としてしまいます。

オルフェウスは悲しみに耐えきれず、死者の国へ旅立ち妻を返してくれるよう懇願します。彼の熱意は冥界の神々の心をも動かし、特例として彼女を地上に戻す許可が下ります。

ただし、「地上に戻るまで、オルフェウスは決して後ろを振り返ってはならない」という条件がありました。オルフェウスは、不安と希望の中で進み続けますが、出口が見えたその瞬間、彼は疑念に負け、振り返ってしまいます。その途端、エウリディケの姿は再び冥界へと引き戻され、今度こそ永遠に失われてしまいました。

いずれの話も、男性が女性を追いかける関係が基礎にあります。だからこそ男性は必死に女性の方を向いているのに対し、女性は静かに受け入れるだけで積極的に男性に向かっていないのでしょうか。物語が背景にある可能性を考えると、少し切ないですね。

とくに「愛する女性に手を伸ばすオルフェウスの悲劇的な瞬間を、女性の半透明な描写を通じて表現している」という説は、美術史家たちの間でも支持されています。

クリムトの『接吻』は男女の対立と統合を示す

クリムトの『接吻』は愛情に溢れた作品であるという解釈はもちろん間違いではありません。しかし登場人物2人の結びつきは、一度対立関係を明確にした上での「統合」であることを意識すると、作品の見え方が少し変わるはず。

クリムトの幻想的なスタイルが生まれるまでには、モザイク画や日本美術などさまざまな芸術からの影響が欠かせなかったことも注目に値します。

以上、クリムト『接吻』についてでした!

画像ギャラリー

あわせて読みたい

このライターの書いた記事

-

STUDY

2025.09.30

イタリアの世界遺産の街7選!歴史と美術の面白さを在住者が解説

はな

-

STUDY

2025.09.24

【ターナーの人生と代表作】モネと似ている?印象派の先駆け?

はな

-

STUDY

2025.07.15

シャガール『誕生日』:遠距離恋愛を乗り越えた彼女への愛が爆発したロマンチックな作品

はな

-

STUDY

2025.07.09

ゴヤ『1808年5月3日、マドリード』恐ろしさの裏に隠された背景を読み解く

はな

-

STUDY

2025.07.07

描かれたのは5人の娼婦?ピカソの『アヴィニョンの娘たち』を簡単に解説!

はな

-

STUDY

2025.06.05

「大天使ミカエル」の役割と描かれ方を解説!【キリスト教美術史】

はな

はな

イタリア・ローマ在住美術ライター。2024年にローマ第二大学で美術史の修士を取得し、2026年からは2つめの修士・文化遺産法学に挑戦。専攻は中世キリスト教美術。イタリアの前はスペインに住んでいました。趣味は旅行で、訪れた国は45カ国以上。世界中の行く先々で美術館や宗教建築を巡っています。

イタリア・ローマ在住美術ライター。2024年にローマ第二大学で美術史の修士を取得し、2026年からは2つめの修士・文化遺産法学に挑戦。専攻は中世キリスト教美術。イタリアの前はスペインに住んでいました。趣味は旅行で、訪れた国は45カ国以上。世界中の行く先々で美術館や宗教建築を巡っています。

はなさんの記事一覧はこちら