STUDY

2025.10.1

デッサンは芸術のすべて──ドミニク・アングル、古典から未来を開いた画家

「デッサンは芸術の誠実なるものである。線はすべてである」

これはアングルが弟子たちに語ったと伝わる言葉です。

ただし、アングルにとって「誠実」とは、自然をそのまま写すことではありませんでした。彼が誠実であろうとしたのは、古代やルネサンスに通じる"理想の美"に対してです。だからこそ彼は、デッサンを基本にしながらも、人体を彼が考える理想美に置き換え、あるいは滑らかに描き変えることをためらいませんでした。

代表作《グランド・オダリスク》では、女性の背中を実際よりも長く描き、曲線の優雅さを際立たせています。正確さよりも美しさを優先したのです。

一見すると冷静沈着な古典主義者。

目次

「水浴女」、別名「ヴァルパンソンの水浴女」, La Baigneuse dite Baigneuse de ValpinçonPublic domain, via Wikimedia Commons.

「水浴女」、別名「ヴァルパンソンの水浴女」, La Baigneuse dite Baigneuse de ValpinçonPublic domain, via Wikimedia Commons.

しかし、この徹底した線と理想美への信念は同時代のロマン主義者たちとの激しい論争を呼び、さらには20世紀のピカソやマティスに大きな影響を与えました。古代とルネサンスを理想に掲げながら、結果的に未来の前衛を刺激した画家──それがドミニク・アングルと言えるでしょう。

そんなアングルの魅力をご紹介します。

アングルの生涯

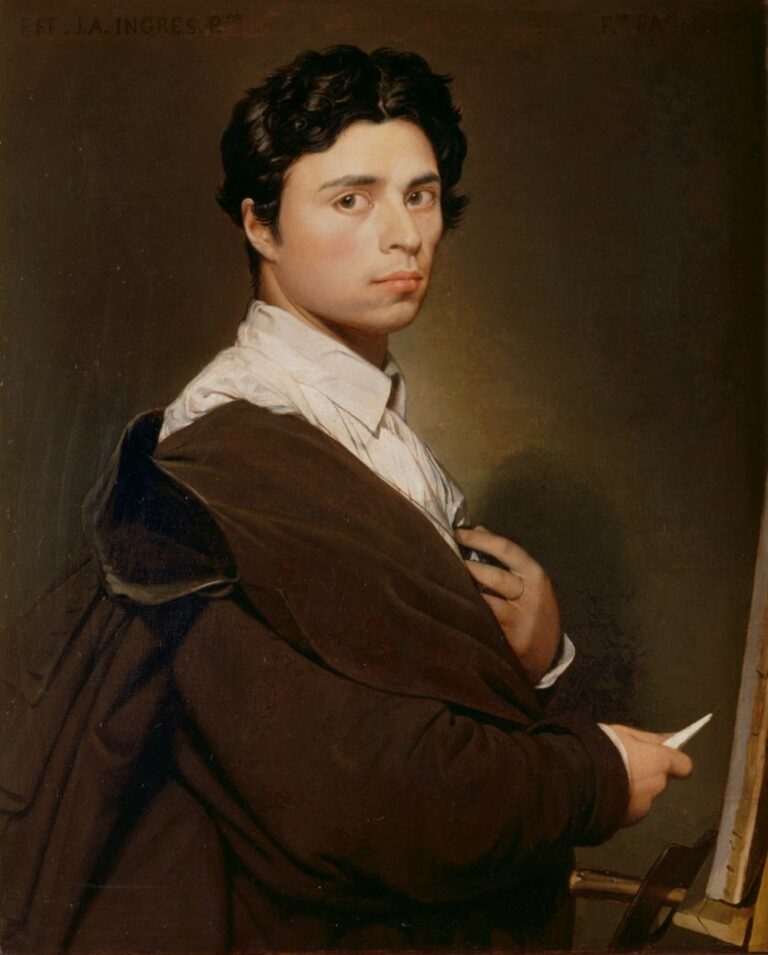

ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングル - 24歳の自画像, Jean-Auguste-Dominique Ingres: Self-Portrait Aged 24 Public domain, via Wikimedia Commons.

ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングル - 24歳の自画像, Jean-Auguste-Dominique Ingres: Self-Portrait Aged 24 Public domain, via Wikimedia Commons.

1780年、フランス南西部モンタバンに生まれた、ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングル。父は装飾画家で、幼少から芸術に親しみました。早くから才能を示したアングルは、17歳でパリに出て、新古典主義の巨匠ジャック=ルイ・ダヴィッドのアトリエに入門します。

そこで徹底的にデッサンを鍛えられた経験は、生涯を通じて「線こそ芸術のすべて」という信念につながっていきました。

1801年、権威あるローマ賞を受賞し、留学先のローマで古代彫刻やルネサンス絵画、とりわけラファエロに強く惹かれます。以来、アングルにとって「古典」と「ラファエロ」は美の究極の基準となり続けました。

若い頃、アングルはローマ留学中に歴史画で評価されましたが、パリに送った作品は「冷たく古めかしい」と受けとめられ、なかなか理解を得られませんでした。そのためイタリアに長く留まり、注文を受けた肖像画を描いて生計を立てていました。こうした時期の肖像画には、後の名声を裏付ける精緻さと気品がすでに現れていました。

1825年に師ダヴィッドが亡くなると、アングルは事実上、新古典主義の第一人者と目されるようになりました。古代とラファエロを規範に掲げ、彼は19世紀フランス美術における「古典の守護者」としての役割を担っていきます。

1835年から1841年にはローマのフランス・アカデミー院長を務め、教育者としても多くの弟子を育てました。彼のアトリエは、芸術を学ぶ場を超えて「寺院」にたとえられるほど、理念と規律を重んじる空気に満ちていたと伝えられています。

晩年には、第二帝政下のフランス政府からその功績を認められ、1862年に上院議員に任命されました。その後も制作を続け、1867年1月14日、パリの自宅で86歳の生涯を閉じます。墓はパリのペール・ラシェーズ墓地にあり、今もなお人々が敬意を込めて訪れています。

線と理想美へのこだわり

アングルは「美は輪郭に宿る」と考え、色彩は従とみなし、ひたすら線に重きを置きました。彼にとってデッサンはすべての基礎であり、芸術の核心だったのです。

自然を修正する理由

ではなぜ、彼は自然をそのまま描かなかったのでしょうか。

その背景には、アングルが信奉した「古典」──とりわけ古代ギリシャの彫刻やルネサンスのラファエロの理想があります。これらの芸術は、ただ現実を写すのではなく、「人間の姿を理想化して表現する」ものでした。現実の人体は歪みや不均衡を抱えていますが、古代の彫像やラファエロの人物像は、それらを調整し、均整のとれた完璧なプロポーションへと仕上げています。

アングルにとって自然は「そのまま模写するもの」ではなく、「美を引き出すための素材」でした。彼は現実を少しずつ修正しながら、より崇高な形をつくり出すことこそが芸術だと考えたのです。弟子たちには「デッサンは芸術の誠実なるものである」と説きながらも、その誠実とは単なる写実ではなく、理想へと昇華させる誠実さを意味していました。

デフォルメの具体例

その姿勢をもっともよく示すのが、《グランド・オダリスク》(1814年、ルーヴル美術館所蔵)です。横たわる裸婦の背中は、解剖学的に見れば明らかに不自然なほど長く引き伸ばされています。批評家たちは「背骨を三本余計に描いた」と揶揄し、当時は大きな酷評を浴びました。

しかしアングルにとって重要だったのは、医学的な正確さではなく、絵画全体のリズムでした。背中のラインを延ばすことで、画面の対角線に沿って流れるような優雅な曲線が生まれ、鑑賞者の視線を滑らかに導く効果があるのです。《グランド・オダリスク》は、アングルが線によって理想美を描き出したことを示す、もっとも象徴的な一作です。

代表作に見るアングルの芸術

アングルのこだわりは、歴史画・肖像画・裸婦像など、ジャンルを超えて一貫しています。いくつかの代表作から、その特徴を見てみましょう。

《玉座のナポレオン一世》(1806年、パリ・陸軍博物館)

皇帝の玉座に就くナポレオン1世, Napoleon I on the Imperial ThronePublic domain, via Wikimedia Commons.

皇帝の玉座に就くナポレオン1世, Napoleon I on the Imperial ThronePublic domain, via Wikimedia Commons.

縦259cmの大画面に描かれたこの肖像は、若きアングルが野心を込めて制作した歴史画の代表作です。

皇帝となったナポレオンを玉座に正面から据え、王冠・笏・紫と金糸のマントなど帝権を象徴する要素を徹底的に描き込みました。背後の円形の背もたれはまるで聖人の後光のように皇帝を囲み、彼を人間を超えた存在へと"神格化"しています。

人物の真正面性と硬質な輪郭線は、ビザンティン美術の聖像を思わせると評されました。そこに写実的な生々しさはなく、むしろ時代や空間を超えて輝く「権力の象徴像」を作り出しています。細部の装飾や質感の描写には、若き日のアングルが誇る緻密なデッサン力が余すところなく発揮されました。

発表当時は冷たさや装飾過多を批判されましたが、今日では帝政期の精神を凝縮した記念碑的作品と評価されています。歴史画家アングルの力量と、後の肖像画家としての道を示唆する重要な一作です。

《グランド・オダリスク》(1814年、ルーヴル美術館)

グランド・オダリスク, The Grand OdalisquePublic domain, via Wikimedia Commons.

グランド・オダリスク, The Grand OdalisquePublic domain, via Wikimedia Commons.

この裸婦像は、ナポレオンの妹でナポリ王妃となったカロリーヌ・ムラの依頼で描かれたと伝わります。彼女の宮廷を飾るために制作されたもので、当時ヨーロッパで流行していた「オリエンタリズム趣味」が色濃く反映されています。羽根飾り、真珠、ターバン風の頭飾り、絹やビロードの布地など、オスマン帝国の後宮を思わせる異国情緒が画面を彩っています。

《グランド・オダリスク》の魅力は、人物だけにとどまりません。絹の布は光を柔らかく反射し、真珠はひと粒ごとに輝きを宿し、扇や水差しといった小物は繊細に描き分けられています。これらの質感のコントラストが、横たわる女性の滑らかな肌を一層際立たせ、官能性と気品を同時に漂わせています。

発表当時、批評家の注目は背中の長さに集中し、「解剖を誤解している」と酷評されました。しかし時間を経るにつれ、この作品は「理想美の探求」と「異国趣味の融合」を示す象徴的な一作として再評価されます。流麗な曲線が生み出す静けさと、装飾の緻密さが放つ豊かさ。その二つの要素が共存することで、《グランド・オダリスク》は単なる裸婦画を超えた、アングル芸術の代表的イメージとなりました。

《泉(La Source)》(1856年、オルセー美術館)

ジャン・オーギュスト・ドミニク・アングル - 春, La Source Public domain, via Wikimedia Commons.

ジャン・オーギュスト・ドミニク・アングル - 春, La Source Public domain, via Wikimedia Commons.

《泉(La Source)》は、アングルが約30年以上をかけて温め続け、1820年頃に構想を始め、最終的に1856年に完成させた裸体像です。

絵は高さ163 cm、幅80 cm の縦長の構図で描かれ、裸婦は岩の裂け目のような空間に立ち、両手で水瓶を持ち、水を注いでいます。この構図では、裸体像がまるでニッチ(壁龕)に据えられた彫像のようにも見え、静的で彫刻的な印象を伴います。

アングルは、この作品において「線」と「量感」の抑制されたバランスを追求しました。身体の輪郭線は滑らかで流れるようでありながら、その中で肌の陰影は控えめに処理され、「彫刻のような静けさ」を与えています。オルセー美術館の解説では、曲線の流れと装飾性の簡略化が、人物像に一種の彫像的静止感をもたらしていると評価されています。

当初、この作品を巡っては「理想美の追求と写実のバランス」に対する批評もありましたが、現在ではこの作品はアングルの理想主義と成熟した表現技法が融合した傑作と見なされています。

《プリンセス・ド・ブロイ》(約1851-1853年、メトロポリタン美術館)

ジョゼフィーヌ=エレオノール=マリー=ポーリーヌ・ド・ガラルド・ド・ブラサック・ド・ベアール(1825–1860)、ブロイユ公妃, Joséphine-Éléonore-Marie-Pauline de Galard de Brassac de Béarn (1825–1860), Princesse de BrogliePublic domain, via Wikimedia Commons.

ジョゼフィーヌ=エレオノール=マリー=ポーリーヌ・ド・ガラルド・ド・ブラサック・ド・ベアール(1825–1860)、ブロイユ公妃, Joséphine-Éléonore-Marie-Pauline de Galard de Brassac de Béarn (1825–1860), Princesse de BrogliePublic domain, via Wikimedia Commons.

アングルが肖像画を手がける際、その筆致には「写実」と「理想化」の高度なバランスが現れています。歴史画の秀作で名を馳せた彼が、なぜ肖像画で成功できたか。その秘密がこの作品にこめられていると言えるでしょう。

この肖像は ポーリーヌ・ド・ブロイを描いたもので、委嘱年はおよそ1851年から1853年とされています。衣装の布地、刺繍、光沢表現などは極めて緻密で、一方で身体の輪郭線や顔立ちは抑制的です。強い個性を示しつつも、高貴さと静謐さを保つ構成になっています。

背景は派手さを抑えられ、控えた壁面のモールディングや紋章的要素が配されるのみで、人物像を際立たせるための演出手法と考えられています。

アングルは、装飾性と抑制された輪郭という対比を駆使して、モデルの気品や存在感を際立たせます。こうした肖像画が広く受け入れられたことで、彼は美術界/上流階級の間で高い名声を得、肖像画家としての地位を確立することになります。

この成功は、芸術家としての生計基盤を支えるだけでなく、彼の「線と理想美」という理念を社会に浸透させる役割も果たしました。

古典から未来へ──アングルの影響

アングルが生涯守り抜いたのは「古典を理想とする美」。彼にとって線は単なる技術ではなく、芸術の秩序そのものを支える基盤であり、そのこだわりは19世紀のフランス美術においてアカデミズムの象徴とされました。

しかし同時に、その姿勢はロマン主義者から激しく批判されます。色彩の力を信じたドラクロワと、線の厳格さを重んじたアングル。二人の対立は「線か色彩か」という論争として知られ、美術史の教科書に必ず登場するほど大きな議題を生みました。この対立は単なる作風の違いに留まらず、芸術とは情熱か理性か、感覚か秩序か──という根源的な問いを浮かび上がらせました。

20世紀になると、アングルの「古典への執着」は思わぬ再評価を受けます。ピカソは《モワテシエ夫人》などの肖像画を徹底的に研究し、そこから大胆な変形のヒントを得ました。マティスはアングルを「線の魔術師」と呼び、その伸びやかな輪郭を絵画の生命線として尊敬しました。彼らにとってアングルは、保守的な権威というよりも、自由な表現の可能性を示した先達だったのです。

さらに重要なのは、アングルが残した「アトリエ=寺院」という教育理念です。彼は弟子たちに、単なる写生ではなく、理想を信じるまなざしを叩き込みました。この精神が時を超えて伝わったからこそ、アングルの線は未来の芸術家たちを刺激し続けたのだと言えるでしょう。

まとめ──アングルと出会う旅へ

アングルの世界、いかがでしたか?

今日、私たちがアングルを振り返るとき、そこに見えてくるのは矛盾をはらんだ姿です。古典に忠実であろうとしたその姿勢が、結果として前衛の扉を押し開けてしまった。だからこそアングルは、「古典と未来をつなぐ橋渡し役」としても美術史に独自の位置を占めているのでしょう。

日本では残念ながらアングルの作品を所蔵している美術館は少ないのですが、フランスに行く機会があれば、ぜひ実物を前にして、線の力、その静謐さを感じてみてください。

アングル作品を所蔵する美術館

<日本>

◆東京富士美術館(東京都・八王子)

《ジュピターとテティス(Jupiter and Thetis)》の小型版を所蔵。

『西洋絵画 ルネサンスから20世紀まで』にて展示予定

会期:2025年10月04日(土)~2026年01月18日(日)

展示室:新館・常設展示室3

〒192-0016東京都八王子市谷野町492-1

電話:042-691-4511

開館時間:10:00~17:00(16:30受付終了)

休館日:毎週月曜日(祝日、振替休日の場合は開館。翌火曜日は振替休館)、年末・年始、展示替期間

東京富士美術館(東京都・八王子)

◆ポーラ美術館(神奈川県・箱根)

アングルの素描作品《男の頭部|Head of a Man (Study for The Apotheosis of Homer)》を所蔵。

〒250-0631神奈川県足柄下郡箱根町仙石原小塚山1285

電話:0460-84-2111

開館時間:9:00〜17:00(入館は16:30まで)

休館日:年中無休(展示替えのため臨時休館あり)

ポーラ美術館(神奈川県・箱根)

<海外>

◆ミュゼ・アンジェ(Musée Ingres Bourdelle, モンタバン)

アングルの出身地モンタバンにある美術館で、アングルに特化したコレクションを持つ。

ミュゼ・アンジェ(Musée Ingres Bourdelle, モンタバン)

◆ルーヴル美術館(パリ)

《グランド・オダリスク》をはじめ多数のアングル作品を所蔵。

ルーヴル美術館(パリ)

◆オルセー美術館(パリ)

19世紀後期/美術界の流れを示す観点で、Ingres 作品も含むコレクション。

オルセー美術館(パリ)

◆ナショナル・ギャラリー(ロンドン)

《モワテシエ夫人》を所蔵。

ナショナル・ギャラリー(ロンドン)

画像ギャラリー

このライターの書いた記事

-

STUDY

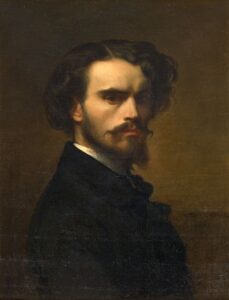

2025.11.18

アレクサンドル・カバネル──理想の美を描いたアカデミーの画家

国場 みの

-

STUDY

2025.10.13

狂気と情熱の彫刻家、カミーユ・クローデル:再評価される”女性芸術家”の原点

国場 みの

-

STUDY

2025.08.18

幻想と装飾の天才ギュスターヴ・モロー|「サロメ」を描き、マティスらにも影響を与えた画家

国場 みの

-

STUDY

2025.08.07

見る人を幸せにする?ラウル・デュフィ、光と色彩の画家

国場 みの

-

STUDY

2025.06.24

奇想とユーモアの天才絵師──長澤芦雪、その犬も虎も、画になる理由

国場 みの

-

STUDY

2025.06.16

ロダンの”考える人”が考えていること──地獄の門、そして創造の光へ

国場 みの

建築出身のコピーライター、エディター。アートをそのまま楽しむのも好きだが、作品誕生の背景(社会的背景、作者の人生や思想、作品の意図…)の探究に楽しさを感じるタイプ。イロハニアートでは、アートの魅力を多角的にお届けできるよう、楽しみながら奮闘中。その他、企業理念策定、ブランディングブックなども手がける。

建築出身のコピーライター、エディター。アートをそのまま楽しむのも好きだが、作品誕生の背景(社会的背景、作者の人生や思想、作品の意図…)の探究に楽しさを感じるタイプ。イロハニアートでは、アートの魅力を多角的にお届けできるよう、楽しみながら奮闘中。その他、企業理念策定、ブランディングブックなども手がける。

国場 みのさんの記事一覧はこちら