STUDY

2022.8.16

【絵画技法】板絵・パネル画って?描き方、特徴、作品鑑賞のコツを徹底解説

「板絵」「パネル画」は、木材で作った素材の上に描かれた絵画を指します。

ヨーロッパでは伝統的に宗教画に用いられ、サイズは小さいものから大きいものまで様々です。

フーベルト・ファン・エイク、ヤン・ファン・エイク『ヘントの祭壇画』, Public domain, via Wikimedia Commons

フーベルト・ファン・エイク、ヤン・ファン・エイク『ヘントの祭壇画』, Public domain, via Wikimedia Commons

板絵は単純なように見えて、実は木材の性質や絵画面の制作など複雑な性質を持ち合わせている絵画技法です。

この記事では、ローマの大学院で美術史を専攻している筆者が、板絵・パネル画の描き方、特徴、作品鑑賞のコツを紹介します。

板絵・パネル画の描き方

Domingo Ram『Panel with The Crucifixion from Retable』, CC0, via Wikimedia Commons

Domingo Ram『Panel with The Crucifixion from Retable』, CC0, via Wikimedia Commons

板絵は、その名の通り木材の上に絵具を載せて絵画を制作する技法です。

板絵に用いられる木材は地域により異なり、イタリアではポプラ材、アルプス以北ではオーク材が好まれました。

パネルは木材の中心に近い部分を切るほど木材の湾曲が少なく、安定性が高いと言われています。

大きな樹木から板を採取したとしてもポプラの木で最大80㎝ほどしか確保できないため、それ以上の大きさの板絵にするには複数の木材を組み合わせる必要があります。

木材には吸湿性があり膨張収縮を繰り返す特徴があるため、絵画を長期的に保存するためには補助を設けて板をサポートすることも重要です。

つなぎ合わされた木板の裏面には、クロスバー(横木)と呼ばれるサポートが設置されました。

中世には、完成した板に布や羊皮紙を貼り付け、表面を絵画に適した状態に整える作業がありました。これをイタリア語で「インカモッタトゥーラ」と言います。

布や羊皮紙で気の表面を覆うことの主な目的は、木材の膨張・縮小から絵画層を守ることにありました。

布や羊皮紙が貼られた木材は絵画層としてはまだ粗いため、研磨をして絵画にふさわしいなめらかな表面になるまで整えます。

ルネッサンス以降は木材の選定精度が上がったため、中世のような複雑な「インカモッタトゥーラ」は不要になりました。

パネル画には卵と顔料を混ぜて絵具として利用するエッグテンペラなどの絵画技法が用いられました。

エッグテンペラのための絵の具の配合分量は時代や地域によっても多少の差があり、卵黄・水・顔料で作ったシンプルなものから、ワックスや酢を加えるものまで様々です。

板絵・パネル画の特徴

ドゥッチョ・ディ・ブオニンセーニャ『マエスタ(荘厳の聖母)』, Public domain, via Wikimedia Commons

ドゥッチョ・ディ・ブオニンセーニャ『マエスタ(荘厳の聖母)』, Public domain, via Wikimedia Commons

板絵・パネル画の特徴の1つは、絵具の他に金箔を用いた装飾がよくみられる点です。

金箔は中世ヨーロッパでは宗教画によく用いられ、特に背景や聖人の円光(頭の後ろの輪)部分に使用されました。

金箔を塗る手法は時代によって異なりますが、13世紀以降は金箔を付ける部分に赤土を塗り下地を整えることで、金をより鮮明に発色させる技法が確立しました。

中世によくみられる板絵の祭壇画は、板の選定、結合、絵画層の整備、研磨、金箔の塗布、という長いプロセスを経て初めて絵を描く段階に到達しました。

木材は環境変化の影響を受けやすい素材であるため、板の表裏の状態が異なると片面のみに張力がかかり劣化を早めてしまうことがあります。

湿度変化でパネルの両端が歪曲してしまうのは、珍しいことではありません。

参考:ラファエロ・サンティ『Deposizione Borghese(キリストの埋葬)』(イタリア・ローマ), CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

参考:ラファエロ・サンティ『Deposizione Borghese(キリストの埋葬)』(イタリア・ローマ), CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

そのため、中世後期には板絵の背面にも絵を描き、両面のバランスを保ち片面のみの形状変化が起こらないようにする技法が生まれました。

これは、板絵にとっての宿敵でもある害虫の侵入から絵画を守る役割も果たします。

ときどき板絵の両面に絵が描かれているのは、美的な理由だけでなく実用的な理由も隠されていたということですね。

板絵・パネル画作品鑑賞のコツ

フーベルト・ファン・エイク、ヤン・ファン・エイク『ヘントの祭壇画』, Public domain, via Wikimedia Commons

フーベルト・ファン・エイク、ヤン・ファン・エイク『ヘントの祭壇画』, Public domain, via Wikimedia Commons

板絵の例で注目したいのは、中世ヨーロッパによくみられる祭壇画です。

中世後期には、大きな一枚板の他に、木材のフレームによってシーンや人物ごとに区切りが設けられた構造で制作されることもよくありました。

しばしば、祭壇画をサポートもしくは結合するためのフレームは、その役割の範疇を超えて装飾的な意味を持ちました。

参考:ドゥッチョ・ディ・ブオニンセーニャ『マエスタ(荘厳の聖母)』背面(イタリア・シエナ), Public domain, via Wikimedia Commons

参考:ドゥッチョ・ディ・ブオニンセーニャ『マエスタ(荘厳の聖母)』背面(イタリア・シエナ), Public domain, via Wikimedia Commons

聖人や聖書の場面を1つの作品に集約する構造の中で、フレームは小さなカテドラル(大聖堂)としての機能を持っています。

フレームはゴシック様式のカテドラルに合わせ、尖頭アーチや柱頭などを含む豪華で繊細なデザインが基準となっています。

キリスト教のヒエラルキーに基づいて人物像が配置され、多くの場合は金箔が背景に用いられました。

このような構造の板絵を見つけた際には、絵画部分だけでなく、フレーム部分にも着目してみてくださいね。

画像ギャラリー

あわせて読みたい

-

STUDY

2025.10.10

印象派の父、カミーユ・ピサロ。印象派を旗揚げするまでの人生とは【アート初心者】

中森学

-

STUDY

2025.10.09

色彩理論の変遷〜ゲーテからシュヴルールまで、画家が学んだ『色の科学』

Masaki Hagino

-

STUDY

2025.10.07

鏑木清方が描いた女性たち ― 静かな時間に寄り添う美人画

加藤 瞳

-

STUDY

2025.10.06

写生を極めた画家の一生 ~福田平八郎の一生と、画風の変化~

中森学

-

STUDY

2025.10.03

原田マハのおすすめ小説5選。アート小説の第一人者の名作を読もう

糸崎 舞

-

STUDY

2025.10.02

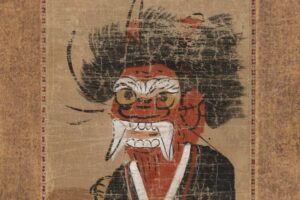

大津絵とは?鬼や猫も描かれたゆる絵画の深い魅力と歴史、浮世絵との違いをやさしく解説

明菜

このライターの書いた記事

-

STUDY

2025.09.30

イタリアの世界遺産の街7選!歴史と美術の面白さを在住者が解説

はな

-

STUDY

2025.09.24

【ターナーの人生と代表作】モネと似ている?印象派の先駆け?

はな

-

STUDY

2025.07.15

シャガール『誕生日』:遠距離恋愛を乗り越えた彼女への愛が爆発したロマンチックな作品

はな

-

STUDY

2025.07.09

ゴヤ『1808年5月3日、マドリード』恐ろしさの裏に隠された背景を読み解く

はな

-

STUDY

2025.07.07

描かれたのは5人の娼婦?ピカソの『アヴィニョンの娘たち』を簡単に解説!

はな

-

STUDY

2025.06.05

「大天使ミカエル」の役割と描かれ方を解説!【キリスト教美術史】

はな

はな

イタリア・ローマ在住美術ライター。2024年にローマ第二大学で美術史の修士を取得し、2026年からは2つめの修士・文化遺産法学に挑戦。専攻は中世キリスト教美術。イタリアの前はスペインに住んでいました。趣味は旅行で、訪れた国は45カ国以上。世界中の行く先々で美術館や宗教建築を巡っています。

イタリア・ローマ在住美術ライター。2024年にローマ第二大学で美術史の修士を取得し、2026年からは2つめの修士・文化遺産法学に挑戦。専攻は中世キリスト教美術。イタリアの前はスペインに住んでいました。趣味は旅行で、訪れた国は45カ国以上。世界中の行く先々で美術館や宗教建築を巡っています。

はなさんの記事一覧はこちら