STUDY

2025.2.6

【ジョルジュ・スーラと点描の魔法】スーラの芸術作品が紡ぐ色の世界と代表作を解説

新印象派の第一人者であり、点描の巨匠として有名なジョルジュ・スーラ。彼の作品は、科学的な理論を基に、緻密に計算されて描かれていることをご存知ですか?

彼は「点描技法(ポワンティエ)」を発展させ、色彩理論に基づいた独自の絵画スタイルを確立しています。彼の技法は、のちの現代美術にも大きな影響を与えました。

代表作には、『グランド・ジャット島の日曜日の午後』(1884-1886) や 『サーカス』(1891) などがあります。スーラの芸術作品を鑑賞する際に、知っているとさらに面白くなる独自の技法や、代表作について解説します!

目次

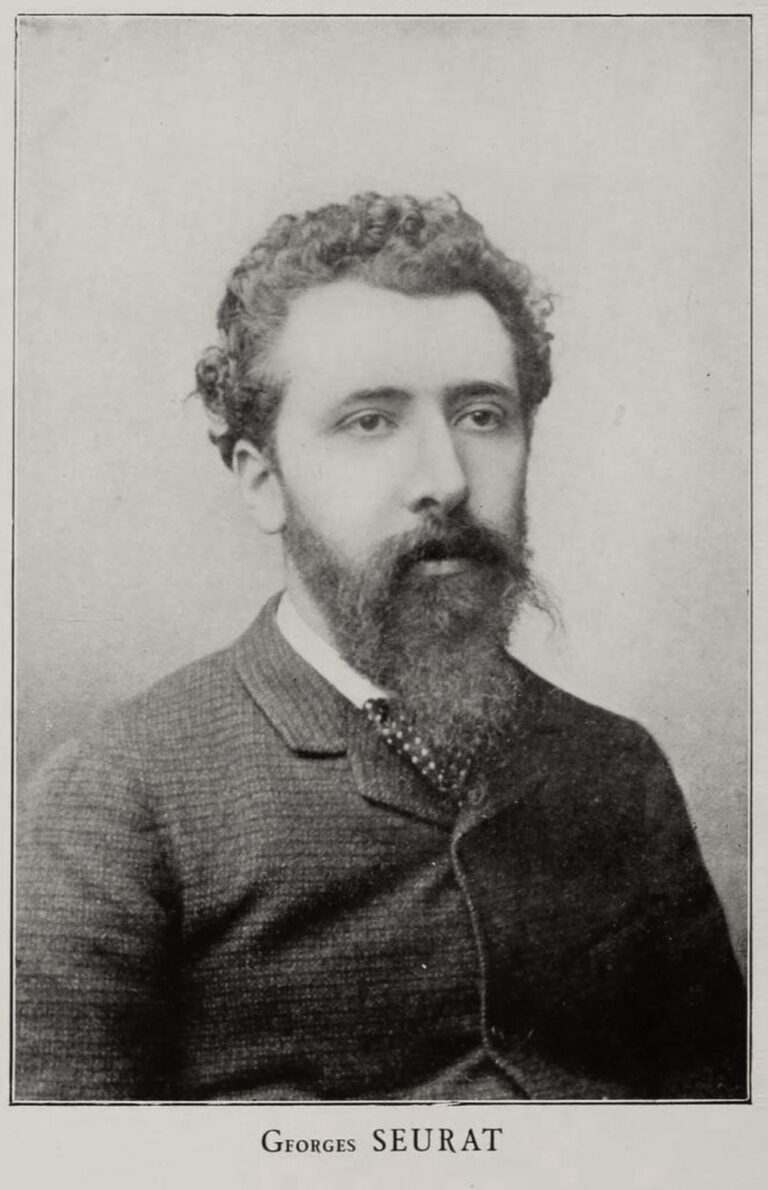

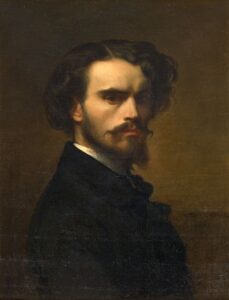

ブルジョワ家庭に生まれ、生涯、仕事をせず絵に没頭

ジョルジュ・スーラ, Public domain, via Wikimedia Commons.

ジョルジュ・スーラ, Public domain, via Wikimedia Commons.

ジョルジュ・スーラは1859年12月2日、フランス・パリに生まれました。父親は法律関係の仕事を経て、不動産投資で財をなした人物だったため、裕福なブルジョワの家庭で育ちました。彼は幼少期から静かで内向的な性格だったと言われています。

美術教育

スーラは美術に興味を持ち、1878年にパリのエコール・デ・ボザール(国立美術学校)に入学。しかし、当時のアカデミックな教育にはあまりなじめず、1年で学校を離れます。また、印象派から大きな影響を受けますが、独学で色彩理論や光の研究を深めました。

特に、化学者ミシェル=ウジェーヌ・シュヴルールの「同時対比の法則」などの科学的な色彩理論に影響を受け、後に点描技法を生み出す基礎となりました。

性格と人柄

スーラは非常に寡黙で、控えめな性格だと伝えられています。身内にすらプライベートなことを一切話さないくらい、秘密主義だったようです。社交的な印象派の画家たちとは異なり、サロンやカフェに頻繁に出入りすることはなく、芸術の研究に没頭するタイプでした。

また、几帳面で完璧主義者でもあり、作品の制作には長い時間をかけ、下絵を繰り返し、緻密な計算のもとで構成を決めていました。

一方、彼の絵画に見られるように、スーラは冷静な理論家であると同時に詩的な感性も持ち合わせていました。彼の作品には、計算され尽くした構図の中に静かな美しさや、穏やかな情緒が漂っています。

早すぎる死

スーラは生涯のほとんどを研究と制作に費やし、大規模な展覧会にも積極的に参加しました。しかし1891年、わずか31歳で病に倒れ、急死しました。死因ははっきりとは分かっていませんが、ジフテリアや髄膜炎といった感染症が原因ではないかと考えられています。

そして、内縁状態だったモデルとの間に生まれた長男も、スーラの死後2週間後にわずか1歳で生涯を閉じています。

色と光をドット(点)で表現

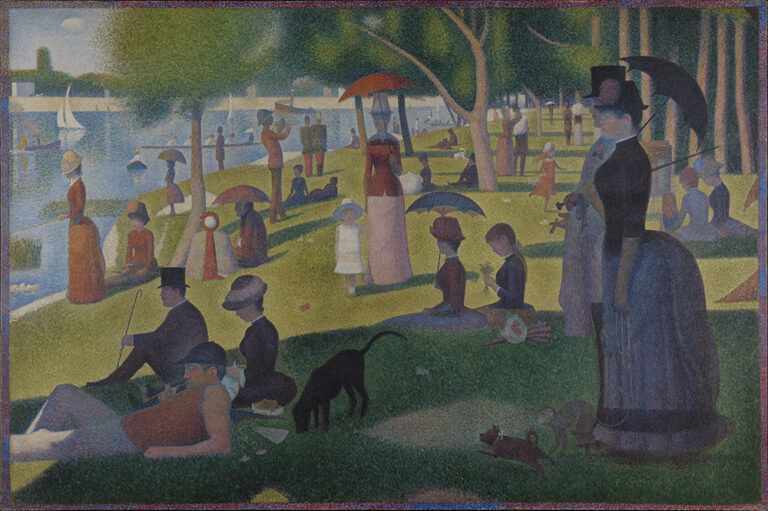

スーラの最も有名な代表作『グランド・ジャット島の日曜日の午後』(1884-1886年、シカゴ美術館)は、縦2メートル、横3メートルほどもある大作。遠くから見ると柔らかな線描画のようですが、近づいてみると、全て小さな点で描かれていることがわかります。

ラ・グランド・ジャットの日曜日 -- 1884 , Public domain, via Wikimedia Commons.

ラ・グランド・ジャットの日曜日 -- 1884 , Public domain, via Wikimedia Commons.

この絵を完成させるのに2年の月日を費やしていますが、その大部分を現地でのスケッチに使っています。どの樹を入れるか、どのような人物をどこに配置するか、など美しい構図を研究したそうです。

構図が決まると、今度は狙った色と光を出すために色彩を研究し、それを点描に落とし込んでいきました。スーラの作品は、色を科学した色彩理論に基づき、それを忠実に再現するために点描技法を発展させています。つまりスーラの緻密な計算の基に描かれているのです。

このような作品を生み出した彼の画法の特徴をご紹介します。

1. 色の隣接による効果(同時対比の法則)

同時対比の法則は、色彩心理学や色彩学の基本的な理論に基づいています。この法則では、色が隣り合うと、視覚的に強調されることが知られています。スーラはこの法則を理解し、色の配置に工夫を凝らしました。

彼は、色が物理的に混ざり合うのではなく、視覚的に混ざるようにデザインしたのです。たとえば、赤と緑、青とオレンジなど、補色関係にある色を隣接させることで、色が互いに引き立て合い、鮮やかに感じられるようにしていました。

2. 色の明度と彩度の対比(同時対比の法則)

明度や彩度の対比に関しても、視覚的に色の強調や目立ちやすさが変わることが証明されています。スーラは、色の明るさ(明度)や鮮やかさ(彩度)の対比を意識していました。

たとえば、暗い色の隣に明るい色を配置することで、暗い色はより深く、明るい色はより鮮やかに感じられるようになります。たとえば、青い空の上に配置された黄色の点は、周囲の青によって黄色が一層鮮やかに見え、逆に黄色が周りの青を引き立てます。

これにより、絵全体に動きやリズムが生まれ、視覚的に魅力的な効果を生み出しました。

3. 点描法と視覚的混合

スーラが使用した点描法の根拠は、視覚混合という現象にあります。これは、細かい色の点を並べると、目で見る距離によってそれらが混ざったように見えるという現象です。この効果は、網膜の色覚の仕組みに由来しています。

近くで見ると個別の点に見えるものの、少し離れて見ると色が混ざったように見え、色の豊かな表現が生まれます。色が視覚的に「混ざる」ことで、新たな色が作り出される現象は、視覚心理学や色彩科学で広く研究されています。

この視覚混色を利用したスーラは、色を細かい点で分けて配置し、その隙間から色が微妙に混じり合うことを視覚的に実現しました。たとえば、赤い点と青い点を隣接させると、目の中でそれらが混ざりあって紫色に見える、という具合です。この視覚混合は、同時対比の法則と密接に関連しています。

スーラと印象派との関係

スーラは印象派の画家たちから大きな影響を受けましたが、さきほどご紹介したように彼独自の理論と技法を発展させ、最終的には「新印象派」を確立しました。スーラが印象派から受けた影響はどのようなものか、みていきましょう。

1. 光と色彩の探求

印象派の画家(モネ、ルノワール、ピサロなど)は、自然光の変化を捉え、明るい色彩と短い筆致を用いて表現しました。スーラはこれに影響を受けつつ、より科学的な色彩理論(色の分割、補色の効果など)を取り入れました。

影響を受けた点:明るい色彩と屋外の光の表現

スーラ独自の発展:点描技法(筆触分割)を採用し、色彩を細かい点で構成

2. 風景画の主題

ジョルジュ・スーラ:アニエールの水浴び, Public domain, via Wikimedia Commons.

ジョルジュ・スーラ:アニエールの水浴び, Public domain, via Wikimedia Commons.

印象派の画家たちは、パリ郊外の風景やセーヌ川沿いの風景を頻繁に描きました。スーラも初期の発表作『アニエールの水浴』(1884年)や、最も有名な代表作『グランド・ジャット島の日曜日の午後』(1884-1886年)など、同様の主題を選んでいます。前者の作品は労働階級の若者たち、後者の作品はブルジョワ階級の人たちを描いています。

影響を受けた点:郊外の風景や都市の生活を題材にした

スーラ独自の発展:構図の厳格な計算と点描技法を導入し、より静謐で秩序立った画面を作り出した

3. 科学的理論の導入

印象派の画家たちは、光の変化や色彩の効果を直感的に捉えていましたが、スーラはこれを科学的に体系化しました。彼はシャルル・ブラン(美術理論家)、ミシェル=ウジェーヌ・シュヴルール(化学者)、オグデン・ルード(物理学者)らの色彩理論を研究し、補色の原理を厳密に適用しました。

影響を受けた点:自然光の効果や色彩の鮮やかさへの関心

スーラ独自の発展:科学的な色彩理論を応用し、色を「混ぜる」のではなく、小さな点で並べる「視覚混合」を実践

4. 印象派との決定的な違い

スーラは印象派の影響を受けながらも、最終的にはその方法論を超えて独自のスタイルを確立しています。

| 印象派 | スーラ(新印象派) |

|---|---|

| 即興的、直感的な筆致印象派 | 厳密な構成と計算された筆触 |

| 色を混ぜて使用 | 純色の点を並べ、視覚混合を利用 |

| 形の輪郭は曖昧 | 形を明確にし、静謐な構成を重視 |

スーラの代表作

スーラは短命だったこともあり、作品数は油彩で約60点、油彩下絵で約170点、素描で約230点など、合計で約460点と言われています。その中でも、点描技法で描かれたものが代表作となっています。ここでは、『アニエールの水浴』(1884年)や、『グランド・ジャット島の日曜日の午後』(1884-1886年)以降のものをご紹介します。

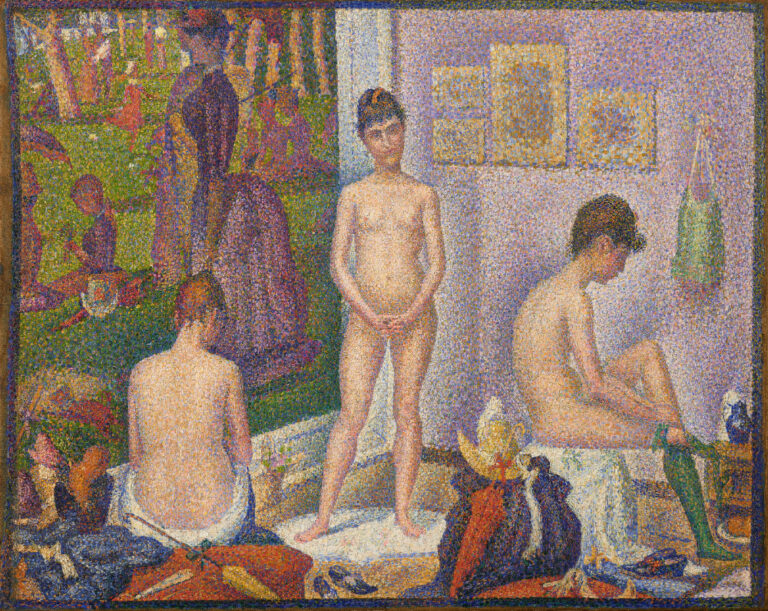

▼『ポーズするモデルたち』(1886-1888)

(原題:Les Poseuses)

所蔵:バーンズ・コレクション(フィラデルフィア、アメリカ)

Les Poseuses、アンサンブル(小柄版), Public domain, via Wikimedia Commons.

Les Poseuses、アンサンブル(小柄版), Public domain, via Wikimedia Commons.

一部の批評家は点描で描かれた作品について、風景画に適していても、生身の人間を描くには向かない、と批判しました。

それに反論するように、スーラは同じモデルのヌードを3つの異なるポーズで描いたこの作品を発表しています。背景には『グランド・ジャット島の日曜日の午後』の一部が描かれており、自己言及的な要素を持つとも言われています。

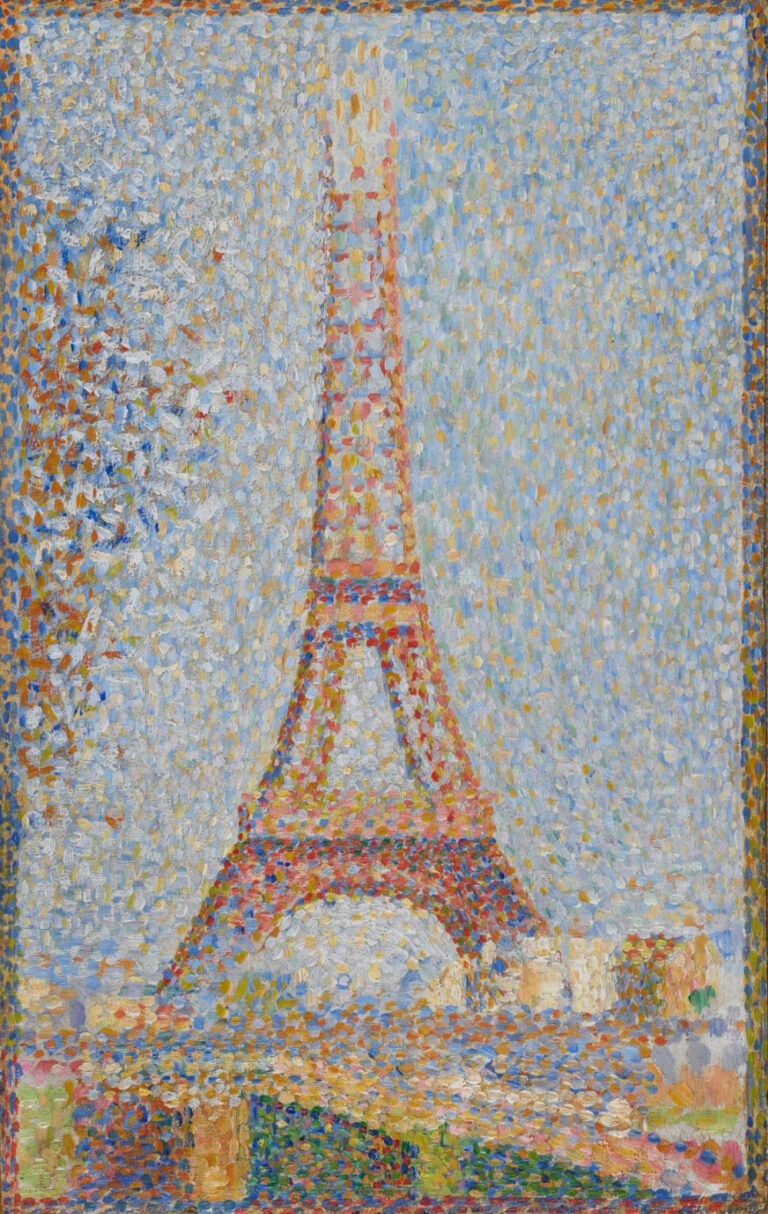

▼『エッフェル塔』(1889)

(原題:La Tour Eiffel)

所蔵:サンフランシスコ美術館(サンフランスシコ、アメリカ)

エッフェル塔 , Public domain, via Wikimedia Commons.

エッフェル塔 , Public domain, via Wikimedia Commons.

スーラはエッフェル塔を初めて描いた画家ですが、よく見ると塔の先端部分が完成していません。なぜなら、エッフェル塔は1889年のパリ万国博覧会の目玉として建設されましたが、スーラは完成間際に描いているからなんです。完成前のエッフェル塔の絵としても貴重ですね!

▼『シャユ踊り』(1889-1890)

(原題:Le Chahut)

所蔵:クレラー・ミュラー国立美術館(ヘルダーランド州、オランダ)

ル・シャユ, Public domain, via Wikimedia Commons.

ル・シャユ, Public domain, via Wikimedia Commons.

スーラの5番目の大作として知られています。彼が住んでいたパリのモンマルトル界隈のお店で、踊り子たちがカンカン踊りをしている情景を描いています。作家活動の前半は風景が多かったのですが、後半になると都市ならではの余興や娯楽を主題にするようになりました。

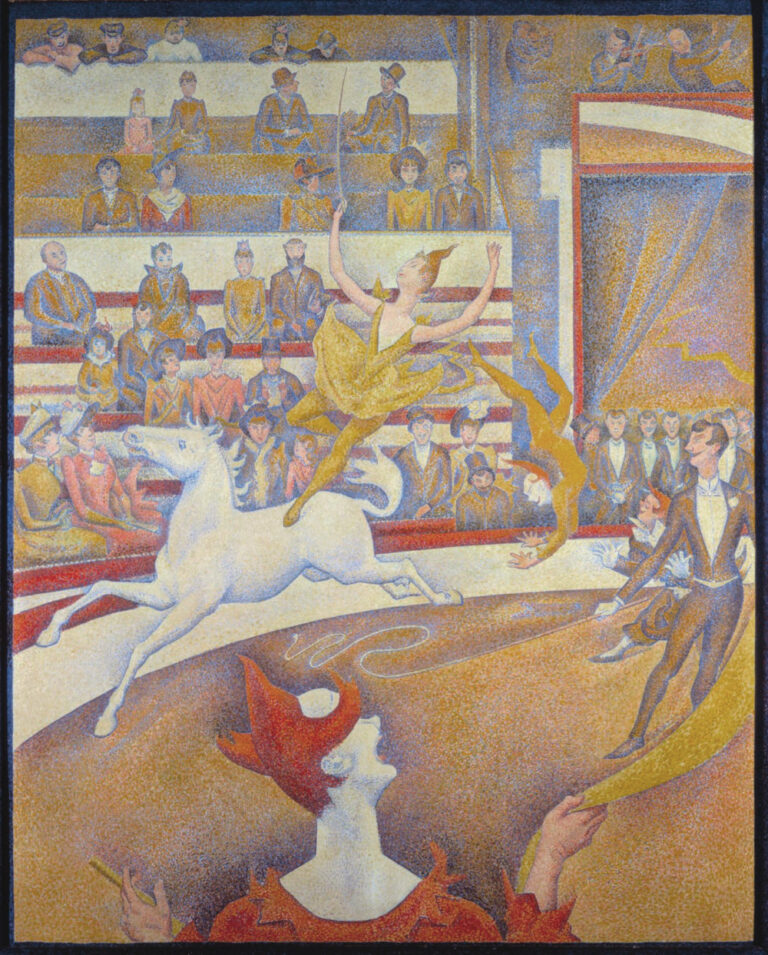

▼『サーカス』(1890-1891)

(原題:Le Cirque)

所蔵:オルセー美術館(パリ、フランス)

サーカス, Public domain, via Wikimedia Commons.

サーカス, Public domain, via Wikimedia Commons.

スーラ最晩年の遺作。この作品を手掛けている途中で、病に倒れ帰らぬ人となりました。画面の左上部分が未完とされています。この作品が完成していたら、どんな作品になっていたのでしょう。見てみたかったですね。

スーラの新しい表現に対する評価

スーラの点描技法が発表された当時、美術界の反応は賛否両論でした。特に、彼の代表作である『グランド・ジャット島の日曜日の午後』(1884-1886)が発表されたとき、伝統的な画家や批評家たちは驚きと戸惑いを隠せませんでした。

否定的な反応

1.印象派の画家たちの困惑

スーラは印象派の流れをくみながらも、彼らの自由で感覚的な筆遣いとは対照的に、科学的で几帳面な技法を用いたため、印象派の画家たちからも「冷たすぎる」「機械的すぎる」と批判されました。

2.伝統的な批評家の批判

「スーラの絵はまるでモザイクのようで、まとまりがない」とする批評もありました。

点描技法は従来の絵画技法と大きく異なり、「なぜわざわざ細かい点で描くのか?」という疑問を持つ人が多く、新しい技法ゆえに、当初は「未完成」「奇妙」と見なされたこともありました。

支持する動き

1.若い世代や一部の前衛的な批評家から高く評価

フェリックス・フェネオン(美術評論家)は、スーラの技法を「ネオ・インプレッショニズム(新印象派)」と名付け、高く評価しています。

また、同時代の画家ポール・シニャックは、スーラの技法に感銘を受け、彼とともに新印象派を推進。シニャックは、スーラの死後も点描技法を発展させたことで、スーラの評価も上がっていくこととなりました。

2.前衛的な芸術家の注目を集める

点描技法の論理的なアプローチは、後のキュビスムや抽象美術の画家たちにも影響を与えています。色彩の理論的研究を好む芸術家には、スーラの手法が新たな可能性を示すものとして受け入れられたのです。

「異端から美術史上の転換的作品」へと評価が変わる

スーラが1891年3月29日に31歳で急逝した後、彼の技法は再評価され、次第に美術史における重要な発明として認められるようになりました。現在では、スーラの点描技法は19世紀末の芸術の大きな転換点とみなされ、美術史の中で極めて重要な位置を占めています。

当時の美術界では「異端」とも思われたスーラの技法ですが、結果的に美術の進化を促し、次世代の芸術家たちに大きな影響を与える結果となりました。

まとめ

色彩の魔術師、点描の巨匠スーラ、いかがでしたか?

スーラは緻密な計算のもと、キャンバスに濁りのない美しい色彩と光を表現しようとして、伝統的な技法や印象派のような感覚的な技法から離れ、点描という独特の技法を編み出しました。

スーラの技法を知りたくて群がってくる画家たちと交流することを嫌がり、我が道をゆく姿はストイックだなぁと感じます。ストイックだからこそ、一糸乱れぬ作風ができたのかもしれませんね。

美術館情報

スーラの作品のほとんどは、海外の美術館、特にパリのオルセー美術館に多く所蔵されています。

日本国内では、ポーラ美術館、ひろしま美術館で見ることができます。1点ずつの所蔵ですが、ぜひ間近でご覧になってください!お出かけの際は、事前に各美術館にお問い合わせください。

ポーラ美術館

住所:〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原小塚山1285

TEL :0460-84-2111

開館時間:9:00〜17:00(入館は16:30まで)

休館:年中無休(展示替えのため臨時休館あり)

所蔵作品:『グランカンの干潮』(1885年)

公益財団法人ひろしま美術館

住所:〒730-0011 広島市中区基町3-2

TEL:082-223-2530

開館時間:9:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日:月曜日(祝日の場合は翌平日休、特別展会期中は開館)、および年末年始

所蔵作品:『村はずれ』(1883年)

画像ギャラリー

このライターの書いた記事

-

STUDY

2025.11.18

アレクサンドル・カバネル──理想の美を描いたアカデミーの画家

国場 みの

-

STUDY

2025.10.13

狂気と情熱の彫刻家、カミーユ・クローデル:再評価される”女性芸術家”の原点

国場 みの

-

STUDY

2025.10.01

デッサンは芸術のすべて──ドミニク・アングル、古典から未来を開いた画家

国場 みの

-

STUDY

2025.08.18

幻想と装飾の天才ギュスターヴ・モロー|「サロメ」を描き、マティスらにも影響を与えた画家

国場 みの

-

STUDY

2025.08.07

見る人を幸せにする?ラウル・デュフィ、光と色彩の画家

国場 みの

-

STUDY

2025.06.24

奇想とユーモアの天才絵師──長澤芦雪、その犬も虎も、画になる理由

国場 みの

建築出身のコピーライター、エディター。アートをそのまま楽しむのも好きだが、作品誕生の背景(社会的背景、作者の人生や思想、作品の意図…)の探究に楽しさを感じるタイプ。イロハニアートでは、アートの魅力を多角的にお届けできるよう、楽しみながら奮闘中。その他、企業理念策定、ブランディングブックなども手がける。

建築出身のコピーライター、エディター。アートをそのまま楽しむのも好きだが、作品誕生の背景(社会的背景、作者の人生や思想、作品の意図…)の探究に楽しさを感じるタイプ。イロハニアートでは、アートの魅力を多角的にお届けできるよう、楽しみながら奮闘中。その他、企業理念策定、ブランディングブックなども手がける。

国場 みのさんの記事一覧はこちら