STUDY

2021.9.15

「ラファエル前派」を読み解くために知っておくべき背景と鑑賞のコツ

美術館巡りをしたり、西洋美術の本を読んだりしていると、しばしばこの「ラファエル前派」という言葉を目にします。

ルネッサンスの巨匠ラファエロの名前が用いられているため、「イタリアの様式?」と思われる方もいるかもしれませんが、実はこれはラファエルの生きた時代よりずっと後の、19世紀イギリスで興った芸術運動の名称なのです。

日本でも、2015年12月から2016年3月にかけて、東京Bunkamura ザ・ミュージアムで展示が行われました。

今回の記事では、そんな「ラファエル前派」成立の背景と、鑑賞のコツについて紹介したいと思います!

ラファエル前派の成立背景

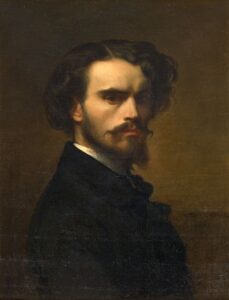

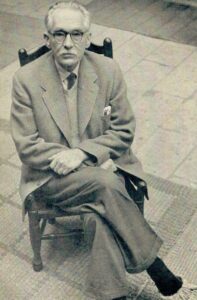

Dante Gabriel Rossetti, Public domain, via Wikimedia Commons

Dante Gabriel Rossetti, Public domain, via Wikimedia Commons

ラファエル前派が興ったのは、19世紀のイギリスでした。

当時イギリスのロイヤル・アカデミー付属美術学校では、ルネッサンスの巨匠ラファエロ・サンティの絵画以外の表現を認めないという方針があり、生徒の中には不満の声も上がっていました。

そこで、ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ、ウィリアム・ホルマン・ハント、ジョン・エヴァレット・ミレイの3人の学生は、ラファエロ以前の美術にも目を向けようという意図から「ラファエル前派同盟」を組むことにしました。

日本語では通常、ルネッサンス画家ラファエロ・サンティについて表記するときは、元のイタリア語の発音を尊重してラファエ「ロ」とするのに対し、『ラファエ「ル」前派』は英語表記で「ル」の音に変化するのは、これがイギリスで生まれた用語であることに由来します。

ラファエル前派の特徴

John William Waterhouse, Public domain, via Wikimedia Commons

John William Waterhouse, Public domain, via Wikimedia Commons

では、具体的に「ラファエロ以前」とは、何を指すのでしょうか?

一般的にラファエロは、古代ギリシア・ローマの芸術にもう一度回帰する「古典主義」を完成した芸術家と位置付けられています。

つまり、「ラファエロ以前」とは古典主義的な要素が芸術を支配する前の中世後期や初期ルネッサンスの芸術様式を指し、それらの様式を規範にした新しい芸術様式の確立を目指した活動全体を指して「ラファエル前派」と定義されています。

とはいえ実際のところ、ラファエル前派は他にも様々な芸術様式の影響を受けており、主題の選択や、色遣い、構図など、様々な点において中世後期の芸術との違いがあります。

大きな特徴としては、以下の点が挙げられます。

・聖書や神話、文学を主題にすることが多い

・全体的に繊細で細密な描写

・15世紀の北方ルネッサンスの影響

・全体的に明るく鮮やかな色彩

極端に明暗にフォーカスせずに、明るくやわらかな雰囲気のタッチが多く、人物の身体の細部や背景の草木に至るまで、細かい部分を描きつくしている点が、ラファエル前派の特徴です。

ラファエル前派を鑑賞するためのコツ

John Everett Millais, Public domain, via Wikimedia Commons

John Everett Millais, Public domain, via Wikimedia Commons

ラファエル前派で有名な作品として、ミレーの『オフィーリア』やジョン・ウィリアム・ウォーターハウス『デカメロン』なども、古典文学のワンシーンを主題として取り扱っており、宗教的主題が苦手な人でもなじみやすく、鑑賞しやすいジャンルと言えます。

まずラファエル前派を遠くから見ると、その明度の高さに気づきます。

しかし、多くのラファエル前派の絵画が大胆な色遣いをしているにもかかわらず、しつこさやおどろおどろしさは感じられず、むしろ穏やかな印象を受けるかもしれません。

細密なタッチによって絵全体の繊細さが表現されることにより、色彩の主張をやわらげて、見る人にやさしい印象を与えているのです。

続いて近くで鑑賞してみると、その細密さが一層際立ちます。

息をのむような人物の繊細な描写は、ラファエル前派を鑑賞する際にはぜひ注目したいポイントの1つです。

人物の髪の毛の1本1本のふわふわとした質感や、背景の小さな草花も、命を吹き込まれたように生き生き描かれています。

このように、ラファエル前派の作品を鑑賞する際は、遠くから全体の色彩の豊かさを感じたあと、近くに寄って細部の丁寧な描写を感じるのがおすすめです。

ラファエル前派の展示に足を運ぶ際には、参考にしてみてください。

画像ギャラリー

あわせて読みたい

-

STUDY

2025.11.19

古田織部とは?革新的な茶の湯と織部焼の魅力を知ろう

さつま瑠璃

-

STUDY

2025.11.18

アレクサンドル・カバネル──理想の美を描いたアカデミーの画家

国場 みの

-

STUDY

2025.11.12

クリムト《アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像 I》―奪われた名をめぐる、芸術を超えた“人間の尊厳”の物語

つくだゆき

-

STUDY

2025.11.11

画家のパレットの進化を知ろう—制作を支えた道具たちとは?

Masaki Hagino

-

STUDY

2025.11.07

日本のアートの始まりは?縄文土器・土偶に見る美の原点

のんてり

-

STUDY

2025.11.06

「バーナード・リーチとは?日本を愛し陶芸と民藝に影響を与えた陶芸家」

加藤 瞳

このライターの書いた記事

-

STUDY

2025.09.30

イタリアの世界遺産の街7選!歴史と美術の面白さを在住者が解説

はな

-

STUDY

2025.09.24

【ターナーの人生と代表作】モネと似ている?印象派の先駆け?

はな

-

STUDY

2025.07.15

シャガール『誕生日』:遠距離恋愛を乗り越えた彼女への愛が爆発したロマンチックな作品

はな

-

STUDY

2025.07.09

ゴヤ『1808年5月3日、マドリード』恐ろしさの裏に隠された背景を読み解く

はな

-

STUDY

2025.07.07

描かれたのは5人の娼婦?ピカソの『アヴィニョンの娘たち』を簡単に解説!

はな

-

STUDY

2025.06.05

「大天使ミカエル」の役割と描かれ方を解説!【キリスト教美術史】

はな

はな

イタリア・ローマ在住美術ライター。2024年にローマ第二大学で美術史の修士を取得し、2026年からは2つめの修士・文化遺産法学に挑戦。専攻は中世キリスト教美術。イタリアの前はスペインに住んでいました。趣味は旅行で、訪れた国は45カ国以上。世界中の行く先々で美術館や宗教建築を巡っています。

イタリア・ローマ在住美術ライター。2024年にローマ第二大学で美術史の修士を取得し、2026年からは2つめの修士・文化遺産法学に挑戦。専攻は中世キリスト教美術。イタリアの前はスペインに住んでいました。趣味は旅行で、訪れた国は45カ国以上。世界中の行く先々で美術館や宗教建築を巡っています。

はなさんの記事一覧はこちら