STUDY

2025.10.9

色彩理論の変遷〜ゲーテからシュヴルールまで、画家が学んだ『色の科学』

18世紀から19世紀にかけて、ヨーロッパの画家たちは一つの大きな問題に直面していました。絵画における描写技術、構図、明暗表現については長年培われた理論体系が存在していたにも関わらず、色彩に関してだけは確立された指針が存在しなかったのです。

文学者ゲーテ(1749–1832)は、最初のイタリア旅行(1786〜88年)の中で、あることに気づきました。当時の画家たちは、絵の構図や陰影のつけ方など、ほとんどの技法についてルールを言葉で説明できるようになっていたのに、「色の使い方」だけはまだハッキリとした決まりがなかったのです。

目次

Colouring pencils, Public domain, via Wikimedia Commons.

Colouring pencils, Public domain, via Wikimedia Commons.

このことが、文学者であり、科学にも関心のあったゲーテを、「色とは何か?」という研究に向かわせるきっかけになりました。

画家たちが直面した色彩の謎

RAL Color Card (2354626166), Public domain, via Wikimedia Commons.

RAL Color Card (2354626166), Public domain, via Wikimedia Commons.

当時の画家たちが悩んでいたのは、単に「どう色を塗ればいいのか分からない」というレベルの話ではありませんでした。1704年に、アイザック・ニュートンがプリズムを使って光を色に分ける実験を発表して以来、「色」は主に物理学のテーマとして考えられていたのです。

でも、現実には「光」と「絵の具」は違います。たとえ光のしくみが科学的に分かっても、それがそのまま絵画の色使いに役立つとは限りませんでした。

画家たちが本当に知りたかったのは、どうすれば「目で見て美しい」と感じさせたり、「感情をゆさぶる」ような色の使い方ができるのか、ということだったのです。つまり、科学的に正しい色よりも、人が見たときにどう感じるかを重視していたのです。

ゲーテの色彩論:科学と芸術の架け橋

ドイツの文学者で官僚でもあったゲーテは、《ファウスト》や《若きウェルテルの悩み》で最も知られていますが、成熟期の約20年間をこの色彩に関する卓越した考察に費やし、1810年に《Zur Farbenlehre》(色彩論)として発表しました。この著作は、個人的な推測と自家製のプリズム実験、色紙や舞台照明を使った実証、そして当時の芸術家や自然科学者からの逸話的な色彩観察を統合した総合的なものでした。

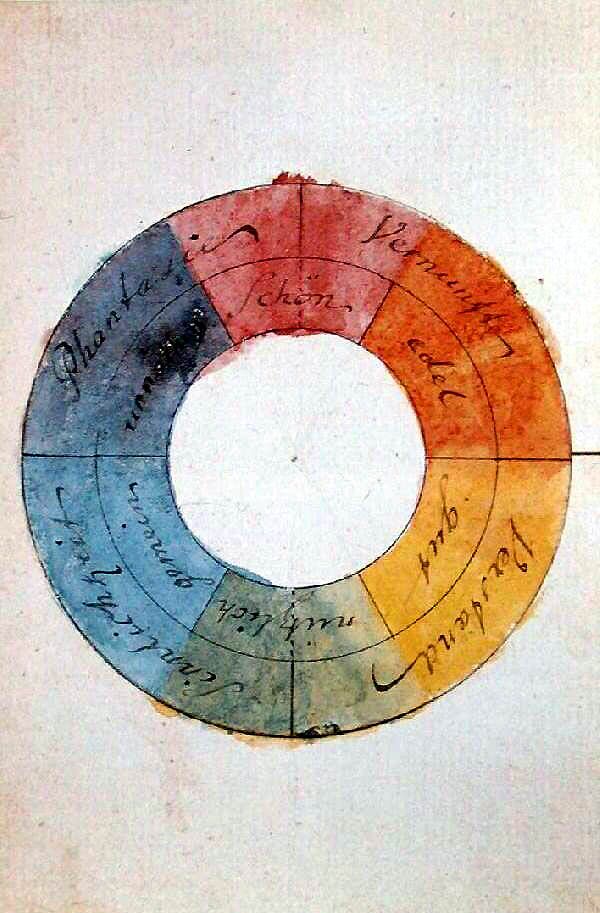

ゲーテ、人間の精神と魂の生活を象徴する色彩円、1809年, Goethe, Farbenkreis zur Symbolisierung des menschlichen Geistes- und Seelenlebens, 1809, Public domain, via Wikimedia Commons.

ゲーテ、人間の精神と魂の生活を象徴する色彩円、1809年, Goethe, Farbenkreis zur Symbolisierung des menschlichen Geistes- und Seelenlebens, 1809, Public domain, via Wikimedia Commons.

ゲーテの色彩論がニュートンの光学理論と根本的に異なったのは、その出発点にありました。ニュートンが「なぜこれらの色彩が現れるのか」という物理学的な問いを科学的方法で追求したのに対し、ゲーテは色彩がどのように知覚されるかという現象学的な問いを投げかけたのです。

ゲーテは、色が人にどんな影響を与えるのか、そして色同士の組み合わせにどんな「調和(バランス)」があるのかを見つけようとしました。

たとえば、目を使って色を見たときに、見たあともしばらく残る「残像」や、影に色がついて見える「色の影」、反対の性質を持つ「補色(たとえば赤と緑)」といった現象を研究したのです。これらの考え方は、のちに「対立色理論(色は対になって知覚される)」という現代の色彩学の基本にもつながっていきました。

こうしたゲーテのアプローチは、当時の芸術家たちにとってとても新鮮で、影響力のあるものでした。特に、イギリスの有名な画家ターナー(J.M.W. Turner)は、ゲーテの色彩理論に影響を受けた一人です。

ウィリアム・ターナー『ドルト、あるいはドルドレヒト - ロッテルダムからのドルト便船、風のない海上で』, Joseph Mallord William Turner - Dort or Dordrecht- The Dort Packet-Boat from Rotterdam Becalmed - Google Art Project, Public domain, via Wikimedia Commons.

ウィリアム・ターナー『ドルト、あるいはドルドレヒト - ロッテルダムからのドルト便船、風のない海上で』, Joseph Mallord William Turner - Dort or Dordrecht- The Dort Packet-Boat from Rotterdam Becalmed - Google Art Project, Public domain, via Wikimedia Commons.

1840年には、チャールズ・ロック・イーストレイクという人物がゲーテの色彩論を英語に翻訳しました。この翻訳本は、色の使い方だけでなく、ルネサンス時代の技法や当時の科学的な考え方も取り入れており、イギリスの画家たちにとって非常に役に立つものになりました。

実際にターナーの絵をよく見ると、ゲーテの理論の影響が感じられます。彼は、色を混ぜて明るさや鮮やかさを出す「加法混色」というやり方を使って、小さな色の点をキャンバスにちりばめる方法を試していました。これは、のちに点描画で有名になる画家たちが使った技法よりも、50年も早かったのです。

こうしたターナーの絵の工夫は、物理的に正しい光の表現というより、「どう見えるか」「どう感じるか」という視覚的な効果を重視したゲーテの考え方に近いものでした。

シュヴルールの同時対比法則:実証科学としての色彩理論

ゲーテの現象学的アプローチから約30年後、フランスの科学者Michel-Eugène Chevreul(ミシェル・ウジェーヌ・シュヴルール、1786-1889)は、より実証的で体系的な色彩理論を構築しました。

脂肪とワックスの研究で輝かしい学術的キャリアを積んだ科学者シュヴルールは、王室の勅令によりパリの国立ゴブラン織物工場の染料部門の責任者に任命された後、色彩知覚の組織的研究に着手したのです。

フランスの科学者シュヴルールは、もともと織物工場で働いていました。あるとき「染めた布の色がくすんで見える」と相談され、その原因を調べることになります。

最初は染料(色をつける材料)に問題があると思われていましたが、シュヴルールは違う原因を発見します。実は、色そのものではなく、隣にある色との組み合わせによって、色の見え方が変わってしまっていたのです。

この発見から、彼は「同時対比」という現象を理論としてまとめました。同時対比とは、ある色が、隣にある色の影響で、実際とは違って見えることをいいます。たとえば、赤い色のそばに緑を置くと、赤がより鮮やかに見えたり、逆にくすんで見えたりするのです。

この研究は1839年に本として発表され、1854年には英語にも翻訳されました。そして多くの画家たち、特にフランスのドラクロワやマティスなどがこの理論を参考にして、作品づくりに活かしました。

アンリ・マティス、セビリアの静物画、1910年, Henri matisse, natura morta sivigliana, 1910, Public domain, via Wikimedia Commons.

アンリ・マティス、セビリアの静物画、1910年, Henri matisse, natura morta sivigliana, 1910, Public domain, via Wikimedia Commons.

シュヴルールのすごいところは、この理論をきちんとした実験や観察に基づいて説明したことです。たとえば、同じ色でも「明るい背景」に置かれた場合と「暗い背景」に置かれた場合では、見え方が変わるということを、科学的に証明しました。明るい背景の上では色がより明るく、暗い背景の上ではより暗く見えるのです。

芸術実践への応用:ドラクロワからヴァン・ゴッホまで

シュヴルールの色彩理論がすごさは、それがただの科学的な発見で終わらなかったこと。彼の理論は、絵を描く人たちがすぐに使える「色の使い方のルール」として、実際の芸術の場でも役立ったのです。

彼がまとめた「同時対比(どうじたいひ)」に関する13の法則は、「色は単にそこにあるものではなく、まわりの色によって見え方が変わるものだ」と教えてくれました。たとえば、同じ青でも、隣に置かれた色によって、より鮮やかに見えたり、くすんで見えたりするというわけです。

この理論が実際の絵にどう役立ったのか、わかりやすい例がフランスの画家ドラクロワ(1798–1863)の作品です。彼は「キオス島の虐殺」や「民衆を導く自由の女神」といった絵で、見る人の感情に訴えかけるような色の使い方を工夫しました。これは、まさにシュヴルールの理論を活かした実践でした。

ドラクロワ『民衆を導く自由の女神』, Eugène Delacroix - La liberté guidant le peuple, Public domain, via Wikimedia Commons.

ドラクロワ『民衆を導く自由の女神』, Eugène Delacroix - La liberté guidant le peuple, Public domain, via Wikimedia Commons.

さらに後の時代、新印象派の画家たちもこの理論を参考にしました。たとえば画家のシニャックは、「明るくて暖かい色が多い絵は人を元気にするし、寒くて暗い色が多い絵は悲しい気分にさせる」と話していました。

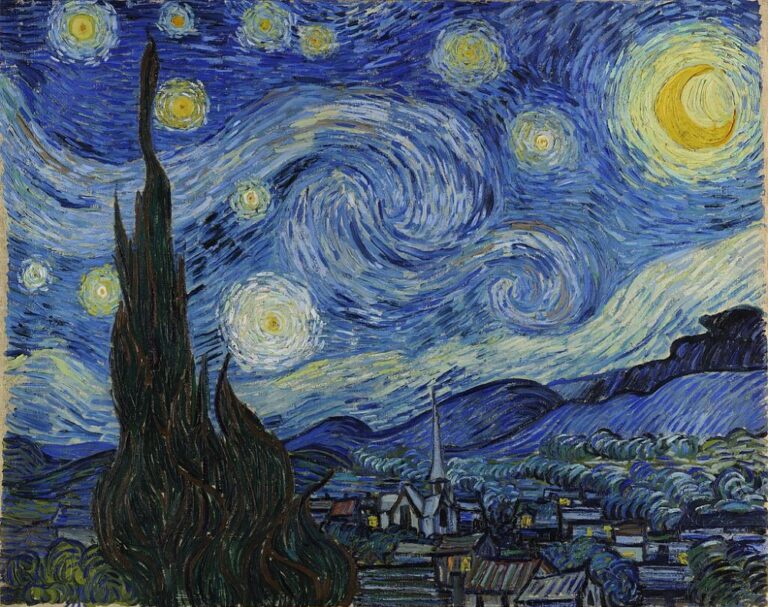

そして、ゴッホ(1853–1890)もこの理論を深く理解し、自分のスタイルに取り入れました。シュヴルールが言ったように、「補色(おたがいに反対の色)を隣り合わせに置くと、色がより鮮やかに見える」という考えを絵に活かしたのです。

ゴッホ『星月夜』, Van Gogh - Starry Night - Google Art Project, Public domain, via Wikimedia Commons.

ゴッホ『星月夜』, Van Gogh - Starry Night - Google Art Project, Public domain, via Wikimedia Commons.

たとえば、赤いポピー(けしの花)を緑の野原の中に描くと、両方の色が引き立ち、全体がぱっと明るく目立つようになります。ゴッホはこういった色の組み合わせを使って、作品に力強さや感情の強さを与えました。

色彩理論の体系化と現代への影響

色についての考え方は、20世紀に入ってからも大きく発展しました。中でも、カンディンスキー、イッテン、バーレン、アルバースといった芸術家・教育者たちは、実際の経験(実験や観察)と、理論的な考察を組み合わせて、色の使い方を深く研究しました。

彼らの大きな功績は、ゲーテの「人は色をどう感じるか」という考え方と、シュヴルールの「色がどう見えるか」という科学的な視点をうまく組み合わせて、芸術の授業で教えられる色彩のルールにまとめたことです。

特にアルバースの本『色彩の相互作用(Interaction of Color)』(1963年)は、シュヴルールが発見した「同時対比」の考え方を、現代の美術教育に合ったかたちでわかりやすく説明した名著として知られています。この本のおかげで、昔の科学的な発見が、20世紀のアート教育でもしっかりと活用されるようになりました。

さらに、今日のデジタルアートや印刷の分野でも、これらの色彩理論はとても大切です。たとえば、テレビやパソコンの画面で使われる「RGBカラー」や、印刷物に使われる「CMYKカラー」の考え方にも、18~19世紀に発展した色彩理論の知識が元になっています。

また、色が人の感情にどんな影響を与えるかを考える「色彩心理学」や、広告やデザインにおける色使いにも、シュヴルールの「同時対比」の理論は今も大きな役割を果たしているのです。

科学と芸術の融合がもたらした遺産

ゲーテとシュヴルールという二人の人物によって、色に関する考え方は19世紀に大きく進化し、美術の世界にも大きな影響を与えました。

ゲーテは「人は色をどう感じるのか?」という視点から色を研究しました。一方、シュヴルールは「色同士がどんなふうに見え方を変えるのか?」という科学的なルールを発見しました。この2つの考え方は、どちらも絵を描く人たちにとって実際に役立つヒントになったのです。

この時代に作られた色の理論は、単なる学問ではなく、芸術と科学の橋渡しをするものでした。18世紀の終わりごろには、色の使い方に関するはっきりしたルールがなく、画家たちは困っていましたが、19世紀の終わりまでには、理論と実践の両方からしっかりとした基礎が作られました。

たとえば、ターナーは独自の混色の技法を編み出し、ドラクロワは色を使って感情を表現し、ゴッホは色の組み合わせによって強い印象を与える絵を描きました。こうした表現の背景には、当時の色彩理論がしっかりと根づいていたのです。

現代でも私たちが当たり前のように使っている「色の知識」には、こうした芸術と科学が手を取り合って発展してきた歴史があります。たとえば、スマートフォンやパソコンの画面、ポスターや雑誌の印刷などで色をうまく使うためにも、ゲーテやシュヴルールが築いた理論は今でも欠かせません。

彼らの仕事は、「科学の視点」と「芸術の感性」が力を合わせることで、どれだけ大きな創造の力が生まれるかを、今も私たちに教えてくれているのです。

◆参考文献・出典

1. Eastlake, Charles Lock, translator. Goethe's Theory of Colours. London: John Murray, 1840. Project Gutenberg

2. Chevreul, Michel-Eugène. De la loi du contraste simultané des couleurs et de l'assortiment des objets colorés. Paris: Pitois-Levrault, 1839. English translation: The Principles of Harmony and Contrast of Colours and Their Applications to the Arts. Translated by Charles Martel. London: Longman, Brown, Green, and Longmans, 1854. https://www.lib.uchicago.edu/collex/exhibits/originsof-color/color-theory/chevreul/

3. "Theory of Colours." Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_Colours

4. "Michel-Eugène Chevreul's 'Principles of Color Harmony.'" Handprint.com. https://www.handprint.com/HP/WCL/chevreul.html

5. Shires, Linda M. "Color Theory—Charles Lock Eastlake's 1840 Translation of Johann Wolfgang von Goethe's Zur Farbenlehre (Theory of Colours)." BRANCH. https://branchcollective.org/?ps_articles=linda-m-shires-color-theory-charles-lock-eastlakes-1840-translation-of-johann-wolfgang-von-goethes-zur-farbenlehre-theory-of-colours

6. "Goethe's Color Theory." WebExhibits. https://www.webexhibits.org/colorart/ch.html

7. "Turner and Delacroix." WebExhibits. https://www.webexhibits.org/colorart/romantic-color.html

8. "Neo-Impressionist Color Theory." Smarthistory. https://smarthistory.org/neo-impressionist-color-theory/

9. "Using color." Smithsonian Institution Libraries. https://library.si.edu/exhibition/color-in-a-new-light/using

10."Color theory." Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Color_theory

画像ギャラリー

このライターの書いた記事

-

STUDY

2025.11.11

画家のパレットの進化を知ろう—制作を支えた道具たちとは?

Masaki Hagino

-

STUDY

2025.10.27

天才の習作ノート――スケッチブックから読み解く美術の思考法

Masaki Hagino

-

STUDY

2025.09.26

署名(サイン)の歴史〜なぜ画家は作品に名前を書くようになったのか?〜

Masaki Hagino

-

STUDY

2025.09.10

筆の誕生秘話〜古代エジプトから西洋絵画まで、『毛』が変えた表現力

Masaki Hagino

-

STUDY

2025.09.05

名画を救う技術〜X線からAIまで、美術修復の新技術達〜

Masaki Hagino

-

STUDY

2025.08.29

注文制作から『芸術のための芸術』へ 〜画家の『自由』はいつ生まれたか?

Masaki Hagino

Contemporary Artist / 現代美術家。 Diploma(MA) at Burg Giebichenstein University of Arts Halle(2019、ドイツ)現在は日本とドイツを中心に世界中で活動を行う。

Contemporary Artist / 現代美術家。 Diploma(MA) at Burg Giebichenstein University of Arts Halle(2019、ドイツ)現在は日本とドイツを中心に世界中で活動を行う。

Masaki Haginoさんの記事一覧はこちら