STUDY

2025.3.5

『ねないこだれだ』の絵の魅力とは?子どもがアートを感じられる絵本

「子どもがアートを感じられる絵本」を紹介する連載企画。今回は、ミリオンセラーの絵本『ねないこだれだ』を、アートの視点から解説します。

目次

せな けいこ 作・絵『ねないこだれだ いやだいやだの絵本4』福音館書店、1969年(画像提供:福音館書店)

せな けいこ 作・絵『ねないこだれだ いやだいやだの絵本4』福音館書店、1969年(画像提供:福音館書店)

『ねないこだれだ』は、夜更かしするとおばけが現れるというストーリーで、幼少期の子どもに少しスリルを感じさせる絵本です。

しかし、単に怖がらせるのではなく、「怖いけれど見てみたい」という好奇心を刺激する作品です。この絵本が50年以上にわたり人気を集めているのは、作者のせな けいこが子どもの気持ちに寄り添っているからだと言えます。

この記事では、『ねないこだれだ』でアートを感じられるポイントや、貼り絵で作られた絵の奥深さを詳しくご紹介します。よく知られている絵本を入り口に、ご自宅で気軽にアート教育を始める際のヒントにしてみてくださいね。

絵本の特徴

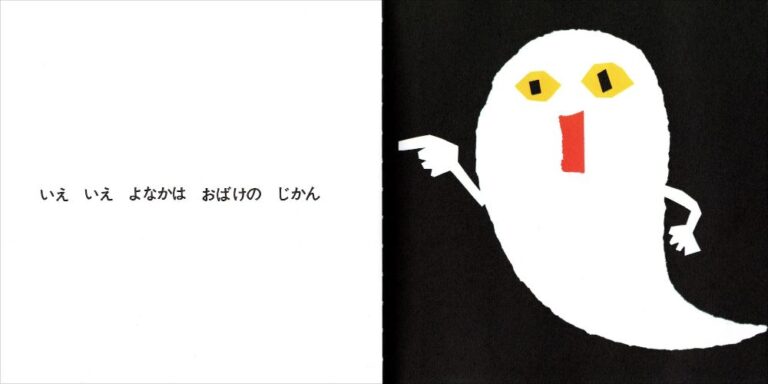

せな けいこ 作・絵『ねないこだれだ いやだいやだの絵本4』福音館書店、2024年(初版:1969年)、p.14, 15

せな けいこ 作・絵『ねないこだれだ いやだいやだの絵本4』福音館書店、2024年(初版:1969年)、p.14, 15

『ねないこだれだ』は、影絵を連想させるシンプルな形が特徴です。作者のせなは、様々な紙を使った貼り絵で、あらゆるモチーフを巧みに表現しています。

今では貼り絵の技法が彼女の代名詞とも言えますが、制作を始めた頃はペン画に水彩絵の具で着色する手法だったそうです。

絵の作り方が変わったのは、弟子入りした童画家・武井武雄のもとで、兄弟子から貼り絵を教わったことがきっかけでした。兄弟子の木俣武は、キャラクターなどの主要なモチーフを黒で切り抜き、セロファンで色をつけていました。

彼にハサミやのりの使い方を習った後、セロファンよりも紙のほうが自分には扱いやすいかもしれないと感じたせなは、紙を切り貼りして制作するようになります。こうして、小さなお子さんにも分かりやすいシンプルさを追求した表現が生まれました。

アートを感じられるポイント

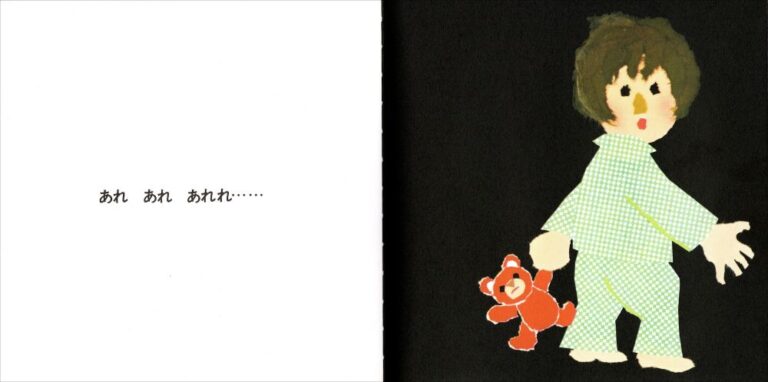

せな けいこ 作・絵『ねないこだれだ いやだいやだの絵本4』福音館書店、2024年(初版:1969年)、p.16, 17

せな けいこ 作・絵『ねないこだれだ いやだいやだの絵本4』福音館書店、2024年(初版:1969年)、p.16, 17

ここでは、せな けいこの表現のこだわりをひも解き、『ねないこだれだ』でアートを感じられるポイントを3つご紹介します。

身の回りの素材を探究

作者のせなは、包装紙や封筒の裏など、色々な紙を使って絵本を制作しました。身近な素材を取り入れた理由として、「既製品の折り紙とかラシャ紙とか千代紙だけだとね、絵がつまらないんですよね」(※)と話しているのが印象的です。

※引用元:「せなけいこ」、『別冊太陽 絵本の作家たちⅢ』平凡社、2005年7月、p.37

税務署の封筒でパジャマの柄を表現したり、新聞をチェックして使用したい色があれば取っておいたりと、身の回りの素材を注意深く観察していました。『ねないこだれだ』でも、子どもの服や泥棒が背負っている袋などに、特徴的な柄の紙が使われています。

このように、せなは独自の表現を模索するなかで、日常の素材に面白さを見出しました。みなさんのご家庭でも、身の回りにある和紙や包装紙の感触を楽しむことで、お子さんが素材に関心を示すかもしれません。

洗練されたデザイン

『ねないこだれだ』は、キャラクターが大きなサイズで登場するのが特徴です。読者の目を引く大胆な構図は、ポスターなどのデザインをイメージさせます。

せなは、高校を卒業後、絵描きになることを志し、銀行で働きながらデッサンや商業デザインの研究所に通いました。そうした経験が、彼女のシンプルで斬新な表現を支える基礎になったと言えます。

また、せなが貼り絵で絵本を作ったのは、ディック・ブルーナの「うさこちゃん」シリーズがきっかけでした。彼女の息子が「うさこちゃん」を気に入っていたのですが、当時はまだ4冊しか刊行されていなかったそうです。

そこで、彼女はシリーズの続編を自分で作ろうと思い立ったと言います。そして、この作品が編集者の目に留まり、絵本『にんじん』の出版が決まりました。

編集者が彼女の作品に関心を寄せたのは、洗練された表現に新しさを感じたからではないかと考えられます。せなの話によると、彼女が絵本を制作し始めた当時、赤ちゃん絵本は写実的なものが多く、デザイン的なものが少なかったそうです。(※)

※参考:「せなけいこ」、『別冊太陽 絵本の作家たちⅢ』平凡社、2005年7月、p.28

『ねないこだれだ』では、キャラクターの仕草をユーモラスに表現しながらも、無駄を削ぎ落とした形が追求されています。シンプルなフォルムは、幼いお子さんにも認識しやすく、本書の対象年齢である1歳以上の子どもたちに親しまれる理由のひとつだと言えます。

貼り絵ならではの表現

ここまで、せなが素材にこだわり、シンプルな表現を突き詰めて絵本を制作したことに触れてきました。

さらに注目したいのは、貼り絵ならではの「切った感じ、貼った感じ」を出すために、彼女が試行錯誤した点です。せなが工夫を重ねた様子を知る手がかりとして、背景の表現にまつわるエピソードを見てみましょう。

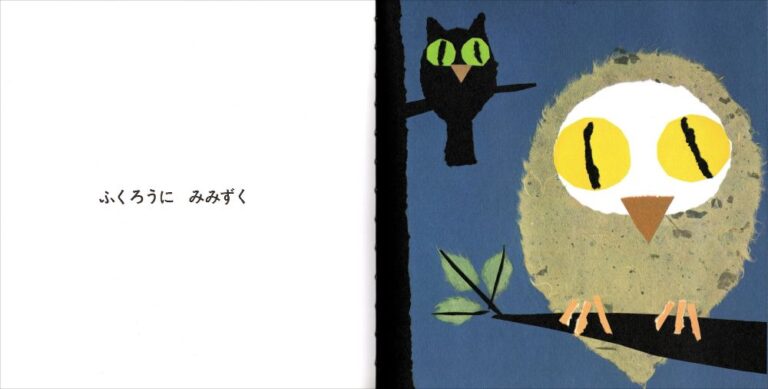

『ねないこだれだ』には、背景が細かく描かれておらず、黒や青の紙が使われています。

せなは、「背景を描かないのはね、貼り絵の場合はバックが強くなりすぎちゃうんです」(※)と話しています。

下描きの段階では背景を描き込みますが、本番ではどんどん削っていくそうです。彼女の作品は、妖怪や幽霊、昔の生活の様子が登場するので、多くの資料を参照して下描きが作られています。

しかし、師匠の武井武雄から「描いたみたいにやったら、『何のための貼り絵だ』って言われます」(※)とせなは話します。

※参考:「せなけいこ」、『別冊太陽 絵本の作家たちⅢ』平凡社、2005年7月、p.29

入念に下調べをしながらも、制作の段階で削ぎ落す工程があるからこそ、無駄のない表現に仕上がるのですね

「おかあさんのつくった絵本」

せな けいこ 作・絵『ねないこだれだ いやだいやだの絵本4』福音館書店、2024年(初版:1969年)、p.6, 7

せな けいこ 作・絵『ねないこだれだ いやだいやだの絵本4』福音館書店、2024年(初版:1969年)、p.6, 7

せな けいこは、素材が持つ特徴を活かしながら、シンプルな表現を探究しました。しかし、分かりやすいだけでなく、子どもの心に寄り添っている点が、彼女の絵本の魅力です。

せなは子どもと対等に向き合うことを大事にしており、その背景には子育てをする母親としての視点があったと言えるでしょう。

『ねないこだれだ』を含む「いやだいやだの絵本」シリーズには、「おかあさんのつくった絵本」というキャッチコピーが付けられています。自身の子どもたちを見守りながら、「彼らを喜ばせたい」という思いで作品を作った様子がうかがえますね。

ここでは、『ねないこだれだ』を制作するきっかけとなったエピソードや、子どもの好奇心を育む絵本が生まれた背景を見てみましょう。

子どもたちに心から喜んでもらえる絵本

せなが幼い子どもを育てていた当時、幼児向けの絵本はありましたが、彼女は「静かで、きれいなものが多い」と感じていました。

しかし、実際の子どもは「いやだいやだ!」と駄々をこねたり喧嘩したり、きれいごとでは済まないと、せなは実感していました。そこで、「子どもたちに本当にこれは自分たちの世界だ! と思ってもらえて、心から喜んでもらえるものを描こう」(※)と考えたそうです。

※引用元:福音館書店 母の友編集部『絵本作家のアトリエ 2』福音館書店、2013年、p.155

『ねないこだれだ』は、そうした彼女の思いが込められた絵本だと言えます。この絵本は、夜更かしした子どもがおばけの国に連れて行かれるストーリーなので、大人が見ると「幼い子が怖がるのでは」と感じるかもしれません。

けれども、せなの娘は「おばけの世界に飛んで行って遊ぶんだ」と話して喜んでいたそうです。多くの子どもたちに長い間親しまれているのは、彼らが絵本の世界に入り込み、想像を膨らませる楽しみがあるからだと言えます。

子どもの好奇心を大事にする絵本

せながおばけに関心を抱いたのは、息子がテレビアニメの「ゲゲゲの鬼太郎」に夢中になったことがきっかけでした。「ひとりで見るのは怖いから、隣にいて欲しい」と息子に頼まれた時、彼女は「子どもはそんなにおばけが好きなのか」と興味を持ったと言います。(※)

※参考:「せなけいこ」、福音館書店 母の友編集部『絵本作家のアトリエ 2』福音館書店、2013年、p.148

「怖いなら見なければいい」と突き放すのではなく、子どもの怖いもの見たさに寄り添っているのが印象的です。子どもと対等に向き合い、彼らと遊ぶような気持ちで絵を描いているという彼女の思想をよく表しているエピソードです。

『ねないこだれだ』を読むと、いつもは寝ていなければならない夜の時間を、こっそり覗くような感覚になります。「怖いけれど見たい」という好奇心を大切にした作品だからこそ、子どもたちがくり返し読みたいと感じるのでしょう。

せなは妖怪やおばけが登場する絵本を数多く制作していますが、どの作品も子どもの好奇心をくすぐる魅力に溢れています。

母親として子どもたちに寄り添い、「何を楽しいと感じるのか」「どんな表現なら心に響くのか」を探究し続けたことで、世代を超えて親しまれる絵本が生まれたと言えます。

まとめ

この記事では、『ねないこだれだ』をアートの視点から解説し、貼り絵の奥深さや作者のせな けいこが作品に込めた思いを紹介しました。

創作の原点には、「わが子を喜ばせたい」という母親としての思いや、子どもと対等に向き合う姿勢がありました。そうした思想から生まれた『ねないこだれだ』は、幼児期のお子さんの好奇心を育む一冊になるでしょう。

また、シンプルさを突き詰めるために試行錯誤したり、身の回りの素材に目を向けて独自の絵を作り上げたりと、せなは様々なプロセスで貼り絵の表現を追究してきました。

彼女の貼り絵へのこだわりを絵本を通して感じることで、お子さんが素材に興味を持つかもしれません。

『ねないこだれだ』は、読んで終わりではなく、お子さんと一緒に「紙をちぎっておばけを作ってみる」といった遊びに広げられます。絵本の対象年齢は1歳からなので、小さなお子さんも読み聞かせや簡単なちぎり絵を楽しめますよ。

ご自宅でアートに触れるきっかけとして、ぜひ『ねないこだれだ』を手に取ってみてくださいね。

《参考文献》

・せな けいこ 作・絵『ねないこだれだ いやだいやだの絵本4』福音館書店、2024年(初版:1969年)

・福音館書店 母の友編集部『絵本作家のアトリエ 2』福音館書店、2013年

・『別冊太陽 絵本の作家たちⅢ』平凡社、2005年7月

関連記事

画像ギャラリー

このライターの書いた記事

-

LIFE

2025.10.31

【五感】視覚で楽しむ絵本3選。目で感じる不思議に触れてみよう!

浜田夏実

-

INTERVIEW

2025.09.11

天王洲アイルが育む「水辺とアート」の街──淺井裕介氏・和田本聡氏インタビュー

浜田夏実

-

LIFE

2025.08.25

東京都内でおすすめの画材店3選!初めての方も手に取りやすい商品を店員さんに取材

浜田夏実

-

LIFE

2025.08.19

千葉市美術館を親子で一日楽しむ!やさしいアート体験レポート

浜田夏実

-

LIFE

2025.08.01

「岡本太郎記念館」の見どころガイド!生命力に溢れる芸術の世界へ

浜田夏実

-

STUDY

2025.07.25

『スイミー』の作者レオーニが絵本で伝えた「自分らしさ」とは?代表作から読み解く表現とメッセージ

浜田夏実

アートと文化のライター。アーティストのサポートや、行政の文化事業に関わった経験を活かし、インタビューや展覧会レポートを執筆しています。難しく考えがちなアートを解きほぐし、「アートって面白い」と感じていただける記事を作成します。

アートと文化のライター。アーティストのサポートや、行政の文化事業に関わった経験を活かし、インタビューや展覧会レポートを執筆しています。難しく考えがちなアートを解きほぐし、「アートって面白い」と感じていただける記事を作成します。