STUDY

2025.9.3

光と風の中で──モネとカミーユ、3枚の《散歩、日傘をさす女性》が残したもの

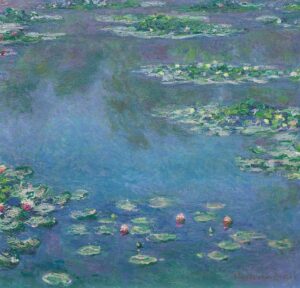

緑の草原に差し込む夏の陽光。その中で、白いドレスの女性が日傘を掲げ、ふわりと振り返る──。クロード・モネの代表作《日傘をさす女性》は、印象派の象徴のように知られる作品です。

しかし、そこに描かれた人物は単なるモデルではありません。モネの人生を支え、愛と苦難を共にした女性、カミーユ・ドンシューでした。

今回は、この「日傘をさす女性」三部作を軸に、モネとカミーユの軌跡、そして彼の画風の変化をたどります。

クロード・モネ《日傘をさす女性》1875年、ワシントン・ナショナル・ギャラリー

クロード・モネ《日傘をさす女性》1875年、ワシントン・ナショナル・ギャラリー

第一章 出会いと初期の輝き

1865年、パリ。

当時の美術界は国家主催のサロン(官展)が絶対的な存在で、歴史や神話を題材にした大作が主流でした。そんな中、若きモネは現代の日常に生きる人物像で勝負します。モデルとなったのは、18歳前後のカミーユ・ドンシュー。モネは彼女を《カミーユ(緑衣の女)》として描き、鮮やかな緑のドレスと振り返りの一瞬で観る者を引き込みます。

クロード・モネ《カミーユ(緑衣の女)》1866年、ブレーメン美術館

クロード・モネ《カミーユ(緑衣の女)》1866年、ブレーメン美術館

この絵の肝は、衣装と光の関係です。ドレスの艶を出すために幅広い筆致で面をとり、要所は細筆で締める。背景の灰色はなだらかな階調で後退し、前景の緑が手前に出る──コントラストと筆触の差で舞台的な奥行きをつくっています。作品はサロンで好評を博し、モネの名は広く知られるようになります。

とはいえ生活は楽ではありません。恋人関係となった二人には1867年に息子ジャンが生まれますが、経済的事情で結婚は先延ばし。厳しい冬を越す暖房費にも事欠く中、それでもカミーユは黙々と支え続けました。

《日傘をさす女性》第一作──家族の幸福

1870年代半ば、アルジャントゥイユ。

屋外制作に適した澄んだ空気のもとで、モネは《散歩、日傘をさす女性》(1875)を描きます。低い視点から見上げる構図により、カミーユの白いドレスが空の青を受け、影に紫や青緑が差し込みます。

これは対象の「固有色」よりも、外光と反射光を優先する印象派の考え方。短いタッチを連ねることで風の方向と速度を可視化し、空と草のストロークを対向させて画面に流れを生みます。

クロード・モネ《日傘をさす女性(左向き)》1875年、ワシントン・ナショナル・ギャラリー

クロード・モネ《日傘をさす女性(左向き)》1875年、ワシントン・ナショナル・ギャラリー

足元には幼いジャンが描かれ、家族の時間がまるごと光に包まれています。ドレスのハイライトは厚めの絵具で置き、陰影や地面の草には薄塗りや掠れを混ぜる──マチエール*の差で「風の軽さ」を演出している点も見逃せません。カミーユは生活の負担を担いながらもモデルとして立ち続け、その姿はモネにとって“光の中に立つ存在”そのものでした。

マチエール(matière)

主に油彩画の表面にできる凹凸や質感などの絵肌を指す美術用語。

二枚目の日傘──喪失を経て

1879年、カミーユは32歳でこの世を去り、モネは次第に人物を描くことから距離を置き、自然や庭の光景へと画面の重心を移していきます。そんななか、例外のように再び登場するのが、1886年の《日傘をさす女性(右向き)》でした。

構図は第一作を思わせますが、ここには息子ジャンの姿がありません。モデルは義理の娘シュザンヌともされますが、モネにとって重要なのは「誰か」より「光と風」をどう画面化するか。

比較観察すると、技法の移行がはっきり読み取れます。

クロード・モネ《日傘をさす女性(右向き)》1886年、オルセー美術館

クロード・モネ《日傘をさす女性(右向き)》1886年、オルセー美術館

第一作では人物が画面の中心に置かれ、輪郭や表情も比較的はっきり描かれていました。ところが第二作では、その輪郭が背景の色に溶け込み、顔の描写も最小限に抑えられています。

ドレスの白も一色ではなく、下から透ける青や緑を重ねることで、風に揺れる布の軽やかさを表現しているのです。筆づかいは乾いた筆をかすらせるように重ねられ、線で描くというよりも、色の層の重なりで光や動きを感じさせています。

色の扱いも変化していますね。日傘の影には涼しげな青緑が広がり、肩や胸元には草原の反射を思わせる黄みがかった白が置かれることで、光の温度差が立体感を際立たせています。背景の空は硬い輪郭線で切らず、雲の輪郭をあえて消したりにじませたりして、人物と空気をひとつにつなげています。筆致は斜めに流れ、草とドレスの裾が同じリズムで描かれることで、画面全体に風が吹き抜けるような一体感が生まれています。

こうした違いは、第一作が「家族の肖像」の性格を残していたのに対し、第二作では「光が通り抜ける瞬間を可視化した画面」へと変わっていることを示します。そこには、妻カミーユの不在が生んだ空白が、人物の個性を希薄にし、自然のリズムへと同化させていく変化が、筆跡そのものに刻まれているのです。

三枚目の日傘──人物から自然へ

モネは同じ年に、女性を左向きで描いた《日傘をさす女性(左向き)》も残しています。ほんの少しの向きやポーズの違いが画面に新鮮さを生み、やがて「積みわら」「ポプラ」「睡蓮」へとつながる“連作”という方法の実験が始まっていました。

クロード・モネ《日傘をさす女性(左向き)》1886年、オルセー美術館

クロード・モネ《日傘をさす女性(左向き)》1886年、オルセー美術館

ここで注目すべきは「輪郭」よりも「空気感」です。空は薄い絵具を重ねることで奥行きをもち、草むらは短いタッチで風に揺れるように表されます。白いドレスも一色ではなく、青や黄色、灰色や紫を散りばめて光のきらめきを生み出しています。

さらに日傘の縁や軸は、線で強く描かれるのではなく、光の点で柔らかく浮かび上がるだけ。人物は背景から切り離されず、色のリズムの中で呼吸するように存在しています。最初の作品では人物が「空を背負う」主役でしたが、この絵では空と人物が同じ「光の現象」として並び立つのです。

こうした処理は後の《睡蓮》連作に直結します。水面に映る光や空だけで画面を成り立たせるためには、輪郭を減らし、色と筆づかいのリズムで空間をつくる必要があるのです。《日傘をさす女性(左向き)》は、人物画を通じてその思想が表れた“到達点”といえるでしょう。

結び──日傘に宿る永遠の影

《日傘をさす女性》の三作は、同じ構図をなぞった繰り返しではありません。

第一作は、妻カミーユと息子ジャンを描き出した「家族の幸福の象徴」。

第二作は、カミーユを失った後の制作で、人物の輪郭は空気に溶け込み、そこに息子の姿は描かれません。

そして第三作では、人物と風景の境界すら消え、光そのものが画面の主題へと昇華されています。

モネの筆づかいも変化しました。最初は対象の形を追う線であったものが、次第に風や光の動きを刻む“タッチの連なり”へと移り変わります。色彩もまた、物の固有の色ではなく、時間帯や大気によって刻々と変わる光の色そのものをとらえる方向へ。

モネにとって「日傘の女性」は、愛の記憶であり、喪失の証であり、やがて自然に吸い込まれていく永遠の気配だったのです。

絵の前に立つと、私たちが目にするのは一人の女性だけではありません。風に揺れる布のかすれ、草の上を走る筆のリズム、日傘越しに透ける涼やかな緑──そのひとつひとつが、モネが生涯追い求めた「光」の声を伝えています。

三作を並べて見比べるとき、そこには家族の物語と同時に、絵画そのものが自由を獲得していった道筋が、静かに浮かび上がってくるはずです。

画像ギャラリー

あわせて読みたい

-

STUDY

2025.09.24

【ターナーの人生と代表作】モネと似ている?印象派の先駆け?

はな

-

STUDY

2025.09.08

名前が似ている画家マネとモネ。フランス本国でも間違えられた2人の違いと関係とは?

明菜

-

STUDY

2025.08.29

注文制作から『芸術のための芸術』へ 〜画家の『自由』はいつ生まれたか?

Masaki Hagino

-

STUDY

2025.07.28

○○を見れば美術鑑賞がより楽しくなる!画家は身近な「あるもの」をどう描いてきたのか?

明菜

-

STUDY

2025.06.20

『ビカミング・モネ』―印象派の巨匠の代表的な15作品を分かりやすく紹介!

ヴェルデ

-

STUDY

2025.06.13

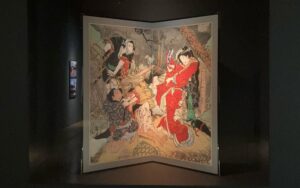

【西洋美術vs日本美術】新しい絵画を求めてシンクロした印象派と洋画・日本画

明菜

このライターの書いた記事

-

EVENT

2025.10.08

サントリー美術館「幕末土佐の天才絵師 絵金」血と芝居と夏祭り─土佐が生んだ異彩の絵師「絵金」の世界へ

つくだゆき

-

STUDY

2025.09.19

はじめての真剣、二度目の居眠り──ミレイと娘の小さな物語

つくだゆき

-

STUDY

2025.09.09

理解されなかった黄金の壁画 クリムト《ベートーヴェン・フリーズ》を読み解く

つくだゆき

-

STUDY

2025.07.31

禁断の横たわり─ゴヤ『裸のマハ』に秘められた真実と情熱

つくだゆき

-

STUDY

2025.07.17

マティスが切り紙絵で手に入れたもの。癌からたどり着いた自由な創作

つくだゆき

-

STUDY

2025.07.08

幻のゴッホ《芦屋のひまわり》──白樺派が託した芸術の祈り

つくだゆき

東京美術館巡りというSNSアカウントの中の人をやっております。サラリーマンのかたわら、お休みの日には、美術館巡りにいそしんでおります。もともとミーハーなので、国内外の古典的なオールドマスターが好きでしたが、去年あたりから現代アートもたしなむようになり、今が割と雑食色が強いです。

東京美術館巡りというSNSアカウントの中の人をやっております。サラリーマンのかたわら、お休みの日には、美術館巡りにいそしんでおります。もともとミーハーなので、国内外の古典的なオールドマスターが好きでしたが、去年あたりから現代アートもたしなむようになり、今が割と雑食色が強いです。

つくだゆきさんの記事一覧はこちら