STUDY

2025.9.9

理解されなかった黄金の壁画 クリムト《ベートーヴェン・フリーズ》を読み解く

グスタフ・クリムト(1862–1918)。今でこそ「黄金の画家」として知られ、観光客に人気の作品を数多く残しましたが、当時の彼の芸術は激しい賛否にさらされていました。

目次

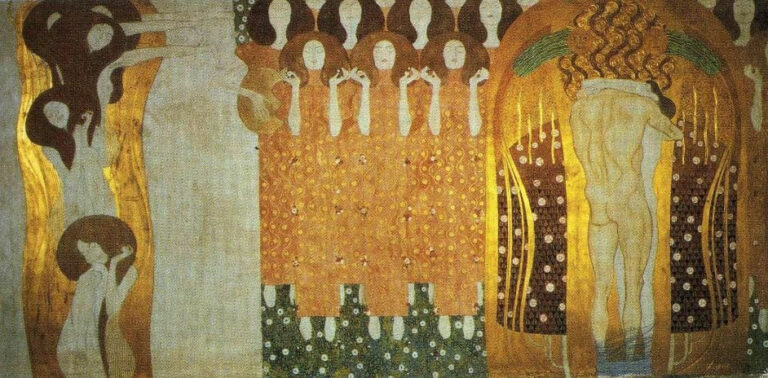

クリムト《ベートーヴェン・フリーズ》, Gustav-klimt-the-beethoven-frieze-the-hostile-powers.-far-wall, Public domain, via Wikimedia Commons.

クリムト《ベートーヴェン・フリーズ》, Gustav-klimt-the-beethoven-frieze-the-hostile-powers.-far-wall, Public domain, via Wikimedia Commons.

その典型例が、1902年に発表された《ベートーヴェン・フリーズ》。縦2メートル、横34メートルを超える大作で、金箔や真珠母貝、ガラス片などを散りばめた豪華な壁画です。今ではウィーンの分離派会館に保存され、多くの人々を魅了していますが、初公開時には「わけがわからない」「卑猥すぎる」と酷評されてしまいます。

世紀末ウィーンの空気

19世紀末から20世紀初頭のウィーンは、華やかな文化都市でありながら、不安と退廃が広がる社会でした。貴族やブルジョワ階級はオペラやサロンで栄華を誇りましたが、一方で帝国の未来には翳りがあり、市民の心には不安が広がっていました。

この時代、心理学者ジークムント・フロイトが「無意識」や「性」をめぐる研究を発表し、人間の心の奥底に潜む欲望や不安を明らかにしつつありました。芸術もまた、その影響を受け、表面的な美や道徳から離れ、人間の本能や幻想を描く方向へと進んでいきます。

そんな時代の空気を背負って生まれたのが、《ベートーヴェン・フリーズ》でした。

分離派展とベートーヴェンの英雄像

《ベートーヴェン・フリーズ》は、第14回ウィーン分離派展のために制作されました。分離派展は、単なる作品展示ではなく、展覧会全体にテーマを設定し、建築・彫刻・絵画・工芸を融合させた総合芸術を目指していました。

グスタフ・クリムト《ベートーヴェン・フリーズ》の部分, Fregio di Beethoven Gustav Klimt, Public domain, via Wikimedia Commons.

グスタフ・クリムト《ベートーヴェン・フリーズ》の部分, Fregio di Beethoven Gustav Klimt, Public domain, via Wikimedia Commons.

1902年の第14回ウィーン分離派展のテーマは「ベートーヴェン」でした。ウィーン市民にとってベートーヴェンは民族的・精神的な英雄でした。展覧会では、会場のメインホール中央にドイツの彫刻家マックス・クリンガーによる《ベートーヴェン像》が荘厳に据えられていました。

一方、グスタフ・クリムトの《ベートーヴェン・フリーズ》は、来場者がまず通る左手通路の壁面三面に描かれ、観客は壁画を体験しながら中央の像へ導かれる構成となっていました。この展示構成により、絵画・彫刻・建築が一体となった総合芸術の空間が演出されていました。

総合芸術という理念

クリムトと分離派の芸術家たちは、作曲家リヒャルト・ワーグナーが唱えた「総合芸術(ゲザムトクンストヴェルク)」の理念に影響を受けていました。音楽・詩・舞台美術など、あらゆる芸術を統合して人類を高みに導くという思想です。

クリムト(左から2人目奥)と分離派の芸術家たち, Secession Group, Wien 1902, Public domain, via Wikimedia Commons.

クリムト(左から2人目奥)と分離派の芸術家たち, Secession Group, Wien 1902, Public domain, via Wikimedia Commons.

ベートーヴェンはワーグナーにとっても精神的支柱でした。クリムトが挑んだ《ベートーヴェン・フリーズ》もまた、絵画の枠を超え、音楽や空間演出と一体化することで「芸術による人類救済」を表そうとしたものだったのです。

つまり彼は、単に「壁画」を描いたのではなく、ベートーヴェンとワーグナーの精神を受け継ぎ、展覧会全体をひとつの芸術劇場に変えようとしたのです。

絵画の物語と構成

《ベートーヴェン・フリーズ》は交響曲第九番「歓喜の歌」から発想を得て構成されました。

人類の苦悩と求め

人間は幸福を求め、苦悩からの救済を祈る。

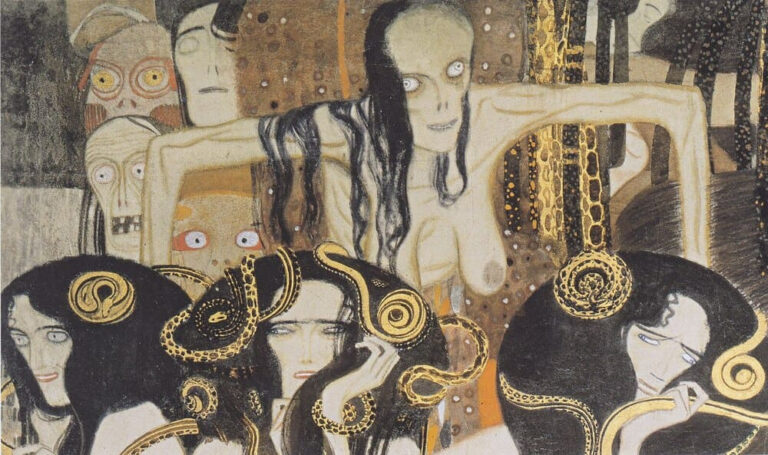

敵対する力

黄金の騎士が現れ、怪物テュフォンや「放埓」「病」「狂気」を象徴する妖艶な女性たちに立ち向かう。

グスタフ・クリムト《ベートーヴェン・フリーズ》の部分, Beethovenfries 5, Public domain, via Wikimedia Commons.

グスタフ・クリムト《ベートーヴェン・フリーズ》の部分, Beethovenfries 5, Public domain, via Wikimedia Commons.

愛による救済

苦難を乗り越えた人類は理想の愛を見いだし、抱き合う恋人として描かれる。そして天上の合唱が歓喜を告げる。

この「抱擁と接吻」の場面は、後の代表作《接吻》や《ストクレ・フリーズ》につながる重要な原型となりました。

当時の反応と批判

しかし、初公開時の評価は厳しいものでした。

国民的英雄ベートーヴェンの音楽を、怪物や裸婦がうごめく幻想世界に置き換えたことは、市民にとって到底理解できませんでした。「ベートーヴェンを侮辱している」との声も上がります。

グスタフ・クリムト《ベートーヴェン・フリーズ》の部分, Gustav Klimt - Beethovenfries, "Die Sehnsucht nach Glück findet Stillung in der Poesie" (Tafel 7, rechte Langwand) - 5987-7 - Österreichische Galerie Belvedere, Public domain, via Wikimedia Commons.

グスタフ・クリムト《ベートーヴェン・フリーズ》の部分, Gustav Klimt - Beethovenfries, "Die Sehnsucht nach Glück findet Stillung in der Poesie" (Tafel 7, rechte Langwand) - 5987-7 - Österreichische Galerie Belvedere, Public domain, via Wikimedia Commons.

さらに女性の裸体表現が「卑猥すぎる」と批判されました。保守的なブルジョワ社会では、クリムトの官能的な表現は不快とみなされたのです。新聞や評論家は冷ややかで、観客からも好意的な反応は少なかったと伝えられます。

当時の観客体験

当時の分離派会館を訪れた観客の体験を想像してみましょう。白壁の建物に入ると、中央に荘厳なクリンガーのベートーヴェン像。その両脇を、黄金に輝くクリムトの壁画が取り囲んでいました。照明が反射し、真珠母貝やガラスがきらめき、音楽が流れるかのように幻想的な空間が広がっていたのです。

一部の観客は圧倒され、神聖な儀式に立ち会ったような気分になったでしょう。しかし多くの人々は困惑しました。「英雄を称える場に、なぜ裸婦や怪物が?」と戸惑い、「これは芸術ではなく冒涜だ」と憤慨して会場を後にする人もいたと伝わります。

大学天井画事件との連続性

ただし、この不評は突発的なものではありませんでした。クリムトはすでに「ウィーン大学講堂天井画事件」で大きな批判を浴びていました。

大学から依頼された講堂装飾画は、官能的で幻想的すぎるとして「猥褻」と非難され、最終的に大学は受け取りを拒否。国会で議論になるほどの大スキャンダルでした。

《ベートーヴェン・フリーズ》もまた、その延長線上で受け止められ、市民の保守的な価値観と激しくぶつかったのです。

評価の二面性

ただし、すべての人が否定したわけではありません。分離派の芸術家仲間や進歩的な評論家は、クリムトの挑戦を高く評価しました。つまり「市民や保守層には不評、芸術家仲間には称賛」という二面性があったのです。

展覧会終了後、この壁画は壁から剥がされ、長らく公開されませんでした。

修復と再生の物語

その後、《ベートーヴェン・フリーズ》は一度は人々の記憶から消え去ります。1902年の展示後、作品はパネルに剥離され、倉庫に眠ることになりました。第二次世界大戦の混乱のなかでも辛うじて失われず、20世紀後半にようやく修復の機会が訪れます。

分離派会館にて恒久展示されている《ベートーヴェン・フリーズ》, Gustav Klimt - Beethovenfries, "Die Sehnsucht nach dem Glück" (nach Richard Wagners Interpretation der IX. Sinfonie von Ludwig van Beethoven) - 5987 - Österreichische Galerie Belvedere, Public domain, via Wikimedia Commons.

分離派会館にて恒久展示されている《ベートーヴェン・フリーズ》, Gustav Klimt - Beethovenfries, "Die Sehnsucht nach dem Glück" (nach Richard Wagners Interpretation der IX. Sinfonie von Ludwig van Beethoven) - 5987 - Österreichische Galerie Belvedere, Public domain, via Wikimedia Commons.

1980年代、オーストリア政府と修復家たちは大規模な保存プロジェクトを開始。損傷した部分を補強し、金箔や半貴石を丁寧に蘇らせていきました。そして1986年、分離派会館の専用室に恒久展示されることになったのです。

分離派会館の外観, Secession hall (4609012249), Public domain, via Wikimedia Commons.

分離派会館の外観, Secession hall (4609012249), Public domain, via Wikimedia Commons.

こうして、一度は「冒涜」と呼ばれ見捨てられた作品が、80年以上の時を経て甦り、今日ではウィーンを代表する文化遺産として世界中の観光客を迎え入れています。

クリムトの人間像

批判にさらされても、クリムトは創作を止めませんでした。むしろ、女性モデルや恋人たちに囲まれながら、女性の美と生命力を信じて描き続けました。批判された「官能性」は、彼にとって人間の根源を表す重要な要素だったのです。

「卑猥」と呼ばれた裸体の数々は、後に《接吻》や《アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像》で「愛と美の象徴」へと昇華され、黄金様式の頂点を築きました。

後世の評価と黄金時代への扉

いまや《ベートーヴェン・フリーズ》は、クリムトの黄金様式の出発点とみなされています。抱擁する恋人、装飾的な金色、幻想的な空間構成──すべてが後の傑作へとつながる要素です。

グスタフ・クリムト《ベートーヴェン・フリーズ》の部分, Klimt - Gorgonen3, Public domain, via Wikimedia Commons.

グスタフ・クリムト《ベートーヴェン・フリーズ》の部分, Klimt - Gorgonen3, Public domain, via Wikimedia Commons.

かつて「わけがわからない卑猥な絵」と酷評された作品は、世紀末芸術の象徴として世界中の人々を魅了しています。

理解されなかった芸術の宿命

クリムトの《ベートーヴェン・フリーズ》は、ウィーンの英雄ベートーヴェンを題材にしながら、観客の期待を裏切る幻想と官能の世界を描きました。そのため当時は理解されず、激しい反発を招きました。

しかし、芸術とは常に時代の先を歩むものです。当時は「不快」で「理解不能」だった作品が、100年後には「黄金時代の幕開け」として輝いています。

誤解と不評を乗り越えてなお残り続ける芸術。その宿命を体現するのが、この《ベートーヴェン・フリーズ》なのです。

画像ギャラリー

このライターの書いた記事

-

EVENT

2025.10.08

サントリー美術館「幕末土佐の天才絵師 絵金」血と芝居と夏祭り─土佐が生んだ異彩の絵師「絵金」の世界へ

つくだゆき

-

STUDY

2025.09.19

はじめての真剣、二度目の居眠り──ミレイと娘の小さな物語

つくだゆき

-

STUDY

2025.09.03

光と風の中で──モネとカミーユ、3枚の《散歩、日傘をさす女性》が残したもの

つくだゆき

-

STUDY

2025.07.31

禁断の横たわり─ゴヤ『裸のマハ』に秘められた真実と情熱

つくだゆき

-

STUDY

2025.07.17

マティスが切り紙絵で手に入れたもの。癌からたどり着いた自由な創作

つくだゆき

-

STUDY

2025.07.08

幻のゴッホ《芦屋のひまわり》──白樺派が託した芸術の祈り

つくだゆき

東京美術館巡りというSNSアカウントの中の人をやっております。サラリーマンのかたわら、お休みの日には、美術館巡りにいそしんでおります。もともとミーハーなので、国内外の古典的なオールドマスターが好きでしたが、去年あたりから現代アートもたしなむようになり、今が割と雑食色が強いです。

東京美術館巡りというSNSアカウントの中の人をやっております。サラリーマンのかたわら、お休みの日には、美術館巡りにいそしんでおります。もともとミーハーなので、国内外の古典的なオールドマスターが好きでしたが、去年あたりから現代アートもたしなむようになり、今が割と雑食色が強いです。

つくだゆきさんの記事一覧はこちら