EVENT

2025.10.8

サントリー美術館「幕末土佐の天才絵師 絵金」血と芝居と夏祭り─土佐が生んだ異彩の絵師「絵金」の世界へ

蝋燭の灯に浮かび上がる、血しぶきと哀切の物語。

そんな絵が、現代の日本に残っていることを、どれだけの人が知っているでしょうか。

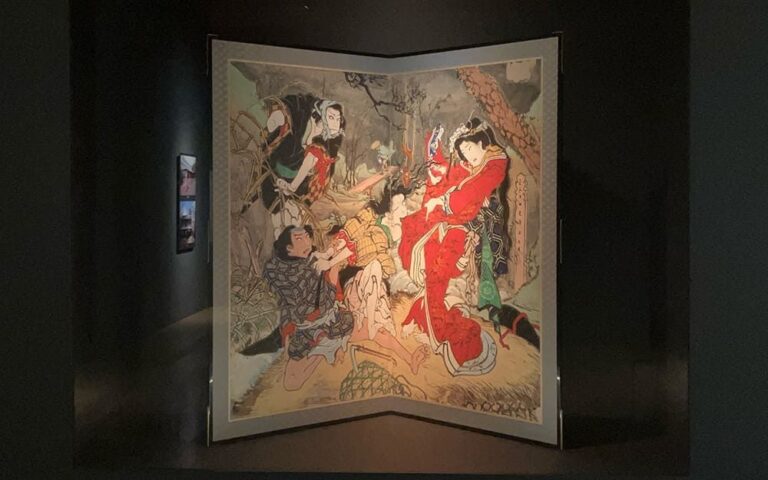

伊達競阿国戯場 累 二曲一隻 香南市赤岡町本町二区【通期展示】

伊達競阿国戯場 累 二曲一隻 香南市赤岡町本町二区【通期展示】

東京・六本木のサントリー美術館で11月3日まで開催中の「幕末土佐の天才絵師 絵金」は、幕末から明治初期にかけて高知で活躍した絵師・金蔵(きんぞう)、通称「絵金(えきん)」の作品を紹介する、東京の美術館では初となる大規模な展覧会です。歌舞伎や浄瑠璃をモチーフにした極彩色の芝居絵屏風をはじめ、絵馬提灯や災害記録画など、絵金の多彩な画業の全貌が明らかになります。

御用絵師から町絵師へ──波乱の人生

絵金こと弘瀬金蔵(1812–1876)は、高知城下・新市町に髪結いの子として生まれ、幼い頃からその画才を認められていました。18歳で江戸に遊学し、土佐藩御用絵師・前村洞和に入門。のちに同門の後輩となる河鍋暁斎の兄弟子にあたります。

通常10年かかるとされる修行をわずか3年で終え、狩野派の絵師「林洞意」として帰郷。20代で土佐藩家老の御用絵師を務めるなど、異例の出世を果たします。

しかし33歳のとき、贋作事件に巻き込まれたともされ、御用絵師の地位を剥奪され、城下追放の処分を受けます。以降は「町絵師・金蔵」として市井の人々に絵を描き、「絵金さん」として親しまれながら、独自の表現世界を築いていきました。

芝居絵屏風─極彩色のカタルシス

絵金が到達した表現の頂点が「芝居絵屏風」です。歌舞伎や浄瑠璃などの演目を、二曲一隻の大きな屏風に大胆に描いたもので、土佐では今なお、夏祭りの際に神社や商店街に飾る風習が残っています。

提灯や蝋燭の灯に照らされた芝居絵は、幻想的でありながら、生々しい赤「血赤(ちあか)」を多用した迫力の表現と、悲劇的な表情が見る者の心を強く揺さぶります。

芝居の名場面を、二曲一隻の迫力ある屏風に表現 左から、忠臣二度目清書 寺岡切腹 二曲一隻 香南市赤岡町横町二区、競伊勢物語 春日野小芳住家 二曲一隻 香南市赤岡町横町二区【いずれも通期展示】

芝居の名場面を、二曲一隻の迫力ある屏風に表現 左から、忠臣二度目清書 寺岡切腹 二曲一隻 香南市赤岡町横町二区、競伊勢物語 春日野小芳住家 二曲一隻 香南市赤岡町横町二区【いずれも通期展示】

今回は、須留田八幡宮に伝わる代表的な芝居絵屏風をはじめ、赤岡町の4地区が所蔵する貴重な屏風絵が一堂に会します。普段は高知県内でしか観られない文化財を、東京でまとめて観賞できる貴重な機会です。

また、展示されている芝居絵屏風には、物語の背景や登場人物の関係がわかる丁寧な解説パネルが添えられており、登場人物の名前や台詞、場面の構図などが図解付きで紹介されています。

芝居絵は、当時の観客が物語を知っていることを前提に描かれていたため、現代人にはわかりづらい部分もありますが、こうしたナビゲーションにより、絵の中のドラマを「読むように観る」楽しさが自然と引き出されます。

“祭りの美術”としての絵金

絵金の芝居絵が他に類を見ないのは、それが人々の生活に根ざしていたからです。たとえば「大雨が降れば、屏風より先に提灯を片付けた」という逸話があるように、それは単なる飾りではなく、祭りそのものの一部だったのです。

高知では現在も、各地の神社の夏祭りで絵金やその門弟(=絵金派)による芝居絵屏風が飾られます。本展では、そうした祭礼風景を再現するため、絵馬台(絵馬を掲げる台)や絵馬提灯も展示されています。中でも、香美市の八王子宮で実際に用いられている「手長足長絵馬台」を実物大で再現したインスタレーションは圧巻です。

会場内の照明は、時間とともに昼・夕方・夜と移り変わる演出が施されており、まるで夏祭りの空気に包まれているような没入体験が味わえます。

高知市朝倉の朝倉神社で夏祭りに組まれる、山門型の絵馬台も再現されています。屏風絵が高所に掲げられ、見上げる視線とともに絵の迫力が増す構造は、まさに“見世物”としての芝居絵の本質を感じさせてくれます。

展示のハイライトの一つが、浄瑠璃《釜淵双級巴(かまがぶちふたつどもえ)》を描いた絵馬提灯です。大盗賊・石川五右衛門の壮絶な最期、釜茹でにされる名場面が、和紙に描かれ、蝋燭の灯に揺れることで幻想的な世界を生み出します。

絵馬提灯は祭りのあとに燃やされる消耗品のため、現存数は極めて少なく、今回の展示は非常に貴重な機会となります。

絵師の祈り─災害、節句、そして後進たち

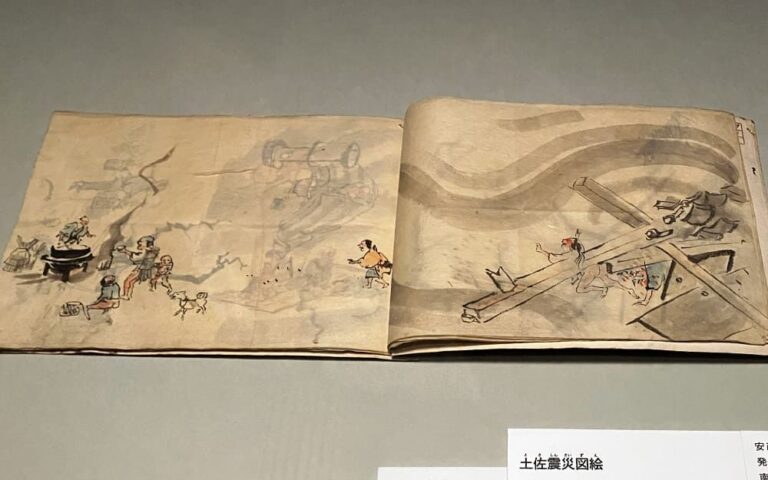

絵金の表現は芝居絵にとどまりません。安政元年(1854)の南海地震による被害を描いた《土佐震災図絵》では、倒壊した町並みや避難する人々の姿など、被災直後のリアルな情景が克明に描かれています。悲劇を真正面から描いたこの作品は、絵金が“記録者”としても優れたまなざしを持っていたことを物語っています。

南海地震の惨状を描いた《土佐震災図絵》一帖 佐川町教育委員会【場面替えあり】

南海地震の惨状を描いた《土佐震災図絵》一帖 佐川町教育委員会【場面替えあり】

また、数百人に及ぶ門弟の育成にも力を注ぎ、後に名を成す絵師も輩出しました。なかでも注目は、河田小龍(かわだしょうりゅう)。ジョン万次郎の漂流記『漂巽紀略』を記録した知識人で、坂本龍馬とも交流がありました。また、本名が金蔵であったため「野市絵金」と呼ばれた野口左巌も、師の様式を受け継ぎました。

最終章には河田小龍の代表作も展示 右手前:義経千本桜 加賀見山旧錦絵 河田小龍 一張 安政4年(1857) 高知県立歴史民俗資料館 【展示期間:9/10~10/6】

最終章には河田小龍の代表作も展示 右手前:義経千本桜 加賀見山旧錦絵 河田小龍 一張 安政4年(1857) 高知県立歴史民俗資料館 【展示期間:9/10~10/6】

絵金は、絵師の名を超えた存在だった

高知では、子どもが絵を描いていると「絵金になるがや」と言われるほど、「絵金」は画家の代名詞でした。

会場の様子 右:浮世柄比翼稲妻 鈴ヶ森 二曲一隻 香南市赤岡町本町一区【通期展示】

会場の様子 右:浮世柄比翼稲妻 鈴ヶ森 二曲一隻 香南市赤岡町本町一区【通期展示】

御用絵師から町絵師へ──波乱万丈の人生の果てに、絵金が描き続けたのは、人々のための絵。血と祈りと笑いが混在する、唯一無二の世界です。

サントリー美術館での本展は、東京では約半世紀ぶりとなる大規模開催。異彩の天才絵師・絵金の魂にふれる、またとない機会です。ゆらめく灯りの演出とともに浮かび上がる物語の数々を、ぜひその目でご覧ください。

開催概要

◆「幕末土佐の天才絵師 絵金」サントリー美術館

【開催期間】2025年9月10日(水)~11月3日(月・祝)

※作品保護のため、会期中展示替を行います

【所在地】東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア3階

【アクセス】東京ミッドタウン[六本木]まで

都営地下鉄大江戸線「六本木駅」出口8より直結

東京メトロ日比谷線「六本木駅」より地下通路にて直結

東京メトロ千代田線「乃木坂駅」出口3より徒歩約3分

【開館時間】10:00~18:00

※金曜および11月1日(土)、2日(日)は20時まで開館

※いずれも入館は閉館の30分前まで

【休館日】火曜日(10月28日は18時まで開館)

【観覧料】

当日券:一般 1,800円、大学生 1,200円、高校生 1,000円、中学生以下無料

※サントリー美術館受付、サントリー美術館公式オンラインチケット、ローソンチケット、セブンチケットにて取扱

※サントリー美術館受付での販売は開館日のみ

割引:

・あとろ割:国立新美術館、森美術館の企画展チケット提示で100円割引

・団体割引:20名様以上の団体は100円割引

※割引適用は一種類まで(他の割引との併用不可)

【公式サイト】サントリー美術館

【主催】サントリー美術館、読売新聞社

【協賛】三井不動産、鹿島建設、サントリーホールディングス

【後援】高知県、J-WAVE、TOKYO MX

【協力】松竹

画像ギャラリー

あわせて読みたい

このライターの書いた記事

-

EVENT

2025.11.20

没後40年、いま出会うシャガール──「花束」が語る愛と祈り【ギャルリーためなが】

つくだゆき

-

EVENT

2025.11.13

見えない人を描く──「諏訪敦|きみはうつくしい」に宿る、沈黙の物語【東京・天王洲 WHAT MUSEUM】

つくだゆき

-

STUDY

2025.11.12

クリムト《アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像 I》―奪われた名をめぐる、芸術を超えた“人間の尊厳”の物語

つくだゆき

-

STUDY

2025.09.19

はじめての真剣、二度目の居眠り──ミレイと娘の小さな物語

つくだゆき

-

STUDY

2025.09.09

理解されなかった黄金の壁画 クリムト《ベートーヴェン・フリーズ》を読み解く

つくだゆき

-

STUDY

2025.09.03

光と風の中で──モネとカミーユ、3枚の《散歩、日傘をさす女性》が残したもの

つくだゆき

東京美術館巡りというSNSアカウントの中の人をやっております。サラリーマンのかたわら、お休みの日には、美術館巡りにいそしんでおります。もともとミーハーなので、国内外の古典的なオールドマスターが好きでしたが、去年あたりから現代アートもたしなむようになり、今が割と雑食色が強いです。

東京美術館巡りというSNSアカウントの中の人をやっております。サラリーマンのかたわら、お休みの日には、美術館巡りにいそしんでおります。もともとミーハーなので、国内外の古典的なオールドマスターが好きでしたが、去年あたりから現代アートもたしなむようになり、今が割と雑食色が強いです。

つくだゆきさんの記事一覧はこちら