STUDY

2025.2.21

日本美術の『奇想の画家』をおさらいしよう。若冲、蘆雪、蕭白の巻

『奇想の画家』――この響きを聞いただけで、「何だか面白そう!」と興味を引かれませんか?

「奇想」というたった二文字の言葉で想像は大きく膨らみ、どんな画家がいるんだろう?どんな絵画が見られるのかな?とワクワクしてきます。

目次

期待が裏切られることはなく、奇想の画家たちの絵画は私たちを惹きつけてやみません。実際に、伊藤若冲(いとう じゃくちゅう)や長沢蘆雪(ながさわ ろせつ)などの展覧会を楽しく観た方も多いのでは。

今や日本美術を代表する画家に数えられるほど人気がある奇想の画家たち。しかし個性的すぎる彼らは、長らく「主流」ではなく「傍流」に位置づけられてきました。

伊藤若冲《紫陽花双鶏図》, Public domain, via Wikimedia Commons.

伊藤若冲《紫陽花双鶏図》, Public domain, via Wikimedia Commons.

尖った表現だからこそ、現代の私たちに深く刺さるのかもしれません。この記事では、特に押さえておきたい奇想の画家を挙げながら、あらためてその個性に触れて紹介していきます。

「奇想の画家」とは?

岩佐又兵衛《官女観菊図》, Public domain, via Wikimedia Commons.

岩佐又兵衛《官女観菊図》, Public domain, via Wikimedia Commons.

今では日本美術を代表するといっても過言ではない、伊藤若冲ら奇想の画家たち。しかし前述のとおり、長らく傍流に位置づけられ、評価が進んでいませんでした。

彼らを初めて「奇想」と定義したのは、美術史研究家の辻惟雄(つじ のぶお)氏です。1970年に刊行された著書『奇想の系譜』では、岩佐又兵衛、狩野山雪、伊藤若冲、曾我蕭白、長沢蘆雪、歌川国芳の6名を取り上げ、「異端」ではなく「主流」の中での前衛と評価しました。

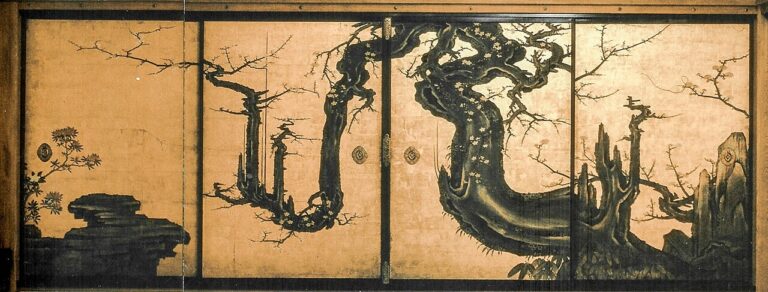

狩野山雪《老梅図》, Public domain, via Wikimedia Commons.

狩野山雪《老梅図》, Public domain, via Wikimedia Commons.

「奇想の画家」を定義するなら、本書のあとがきにある、

「江戸時代における表現主義的傾向の画家――奇矯<エキセントリック>で幻想的<ファンタスティック>なイメージの表出を特徴とする画家」

こちらの一文が簡潔かつ全てでしょう。

エキセントリックでファンタスティック。ただし、画家たちが自ら「奇想」と名乗ったわけではない点は覚えておきたいところ。後の時代を生きる人が振り返ったとき、「奇想」であり「主流の前衛」と捉えられるという意味です。

歌川国芳《相馬の古内裏》, Public domain, via Wikimedia Commons.

歌川国芳《相馬の古内裏》, Public domain, via Wikimedia Commons.

辻氏を先駆者として、奇想の画家たちは盛んに研究されている最中で、新たな作品や事実が見つかることもしばしば。美術の歴史が書き変わる瞬間に立ち会えるかも!?という点でも、目が離せない分野です。

若冲の巻物《果蔬図巻(かそずかん)》が発見されたのも記憶に新しいです。

押さえておきたい3人の「奇想の画家」

ここからは、特に押さえておきたい奇想の画家3名とその作品について見ていきましょう。

・伊藤若冲

・長沢蘆雪

・曾我蕭白

奇想の画家①伊藤若冲(いとう じゃくちゅう)

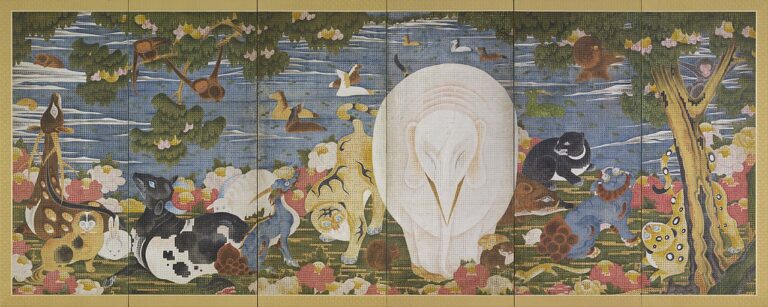

伊藤若冲《樹花鳥獣図屏風》(右隻), Public domain, via Wikimedia Commons.

伊藤若冲《樹花鳥獣図屏風》(右隻), Public domain, via Wikimedia Commons.

伊藤若冲(1716-1800)は江戸時代の京都で活躍した画家です。代表作『動植綵絵』をはじめ、動物(とりわけ鶏)や植物の作品を多く残しました。

京都の錦市場の青物問屋「桝源」の長男として生まれた若冲。そのくせ商売に興味が無いどころか無趣味な人だったようですが、唯一没頭できたのが絵でした。

若冲は狩野派に入門しましたが、いくら学んでも狩野派の枠を超えられないと気づいたようで。今度は中国の宋元画を模写して学びますが、似たような問題が浮上。

先人の絵をお手本に絵を描くのではなく、実物を見て描いたらどうだろう?というわけで、若冲が目をつけたのが「鶏」でした。

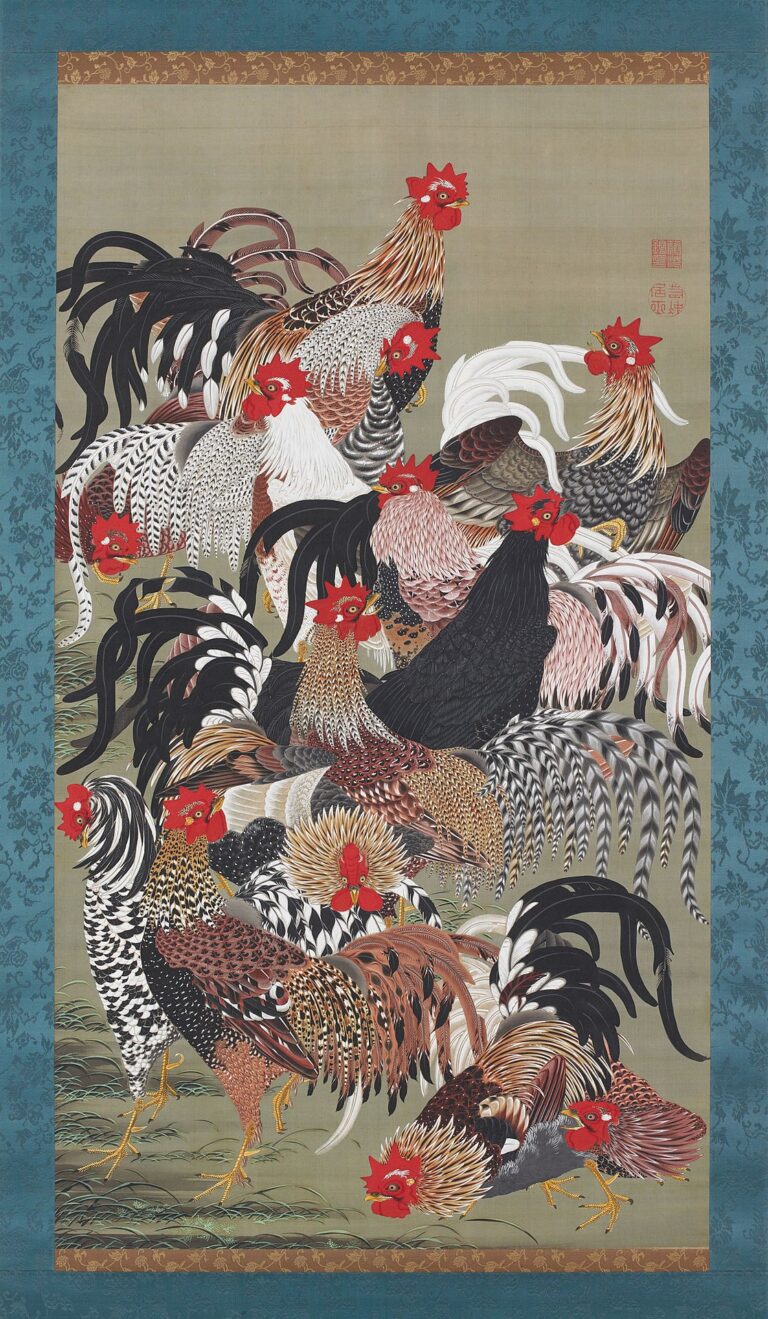

伊藤若冲《動植綵絵》「群鶏図」, Public domain, via Wikimedia Commons.

伊藤若冲《動植綵絵》「群鶏図」, Public domain, via Wikimedia Commons.

鶏を数十羽飼っていたらしいというエピソードは有名ですが、若冲の絵には身近な動物や植物がよく登場します。対象を自分の目で観察し、絵に落とし込んでいきました。

「実物をよく見て描く」といえば、写生を重んじた画家、円山応挙(まるやま おうきょ、1733-1795)が連想されます。面白いのが、応挙は日本美術の「主流」と位置づけらてきた一方、若冲は長らく「傍流」であったことです。ここで応挙の作品も見てみましょう。

円山応挙《孔雀図》, Public domain, via Wikimedia Commons.

円山応挙《孔雀図》, Public domain, via Wikimedia Commons.

どちらが「好み」かは、人によって異なると思います。が、応挙の写実的かつ優美な作風と比較すると、若冲の「エキセントリックさ」が際立つのではないでしょうか?

若冲は実物を観察して消化し、自分の美意識を信じて再構成しているように見えます。実際の遠近感にとらわれずモチーフを繰り返したり、動物の特徴を誇張して描こうとしたり、「現実そのまま」ではないのが特徴的です。

琳派にも通じるようなデザイン的な魅力が、現代人の感性にもそのまま刺さるのかもしれません。

奇想の画家②長沢蘆雪(ながさわ ろせつ)

長沢蘆雪(1754-1799)は江戸時代の画家で、円山応挙に入門して絵を学びました。独自の路線を開拓した蘆雪ですが、応挙の作風を色濃く受け継いでもいるからか、2人の作品はよく比較されます。

例えば子犬を描いた作品です

円山応挙《狗子図》, Public domain, via Wikimedia Commons.

円山応挙《狗子図》, Public domain, via Wikimedia Commons.

長沢蘆雪《紅葉狗子図》(部分), Public domain, via Wikimedia Commons.

長沢蘆雪《紅葉狗子図》(部分), Public domain, via Wikimedia Commons.

どちらの子犬も可愛く、作風の共通点も感じられます。しかし応挙の方は一瞬の理想美を切り取った「奇跡の瞬間」と感じるのに対し、蘆雪の方は赤ちゃん犬のよちよち感がそのまま感じられる微笑ましい作品です。ミーミーと頼りない鳴き声すらも聞こえてきませんか?

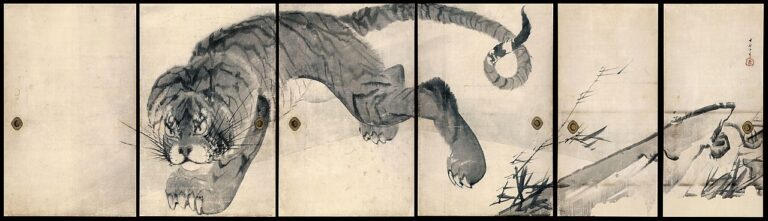

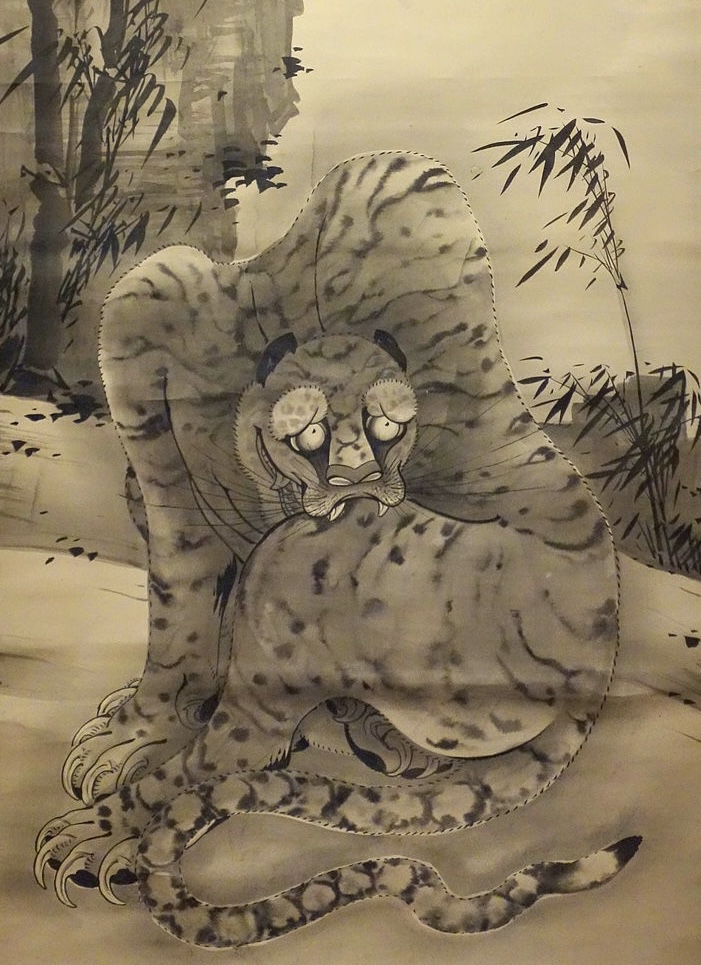

長沢蘆雪《虎図》, Public domain, via Wikimedia Commons.

長沢蘆雪《虎図》, Public domain, via Wikimedia Commons.

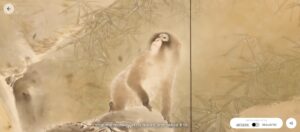

動物を生き生きと描くのに長け、その点で師匠をしのぐと言っても過言ではない蘆雪。代表作として、無量寺の障壁画の『虎図』を挙げないわけにはいきません。襖を突き破ってこちらに現れんとする虎の迫力に圧倒される作品です。

当時の日本には動物園など無く、一般人が本物の虎を見られる機会はありませんでした。日本の画家たちは中国や朝鮮の画家が描いた虎の絵を見て虎を知り、描いていたのです。そんな時代に描かれたと知れば、蘆雪の生き生きとした虎の表現になおさら驚くのでは。

奇想の画家③曾我蕭白(そが・しょうはく)

再評価されつつある奇想の画家たちですが、一旦、アカデミックな話は横に置いておきまして。こちらの作品、好きですか?それとも嫌い?

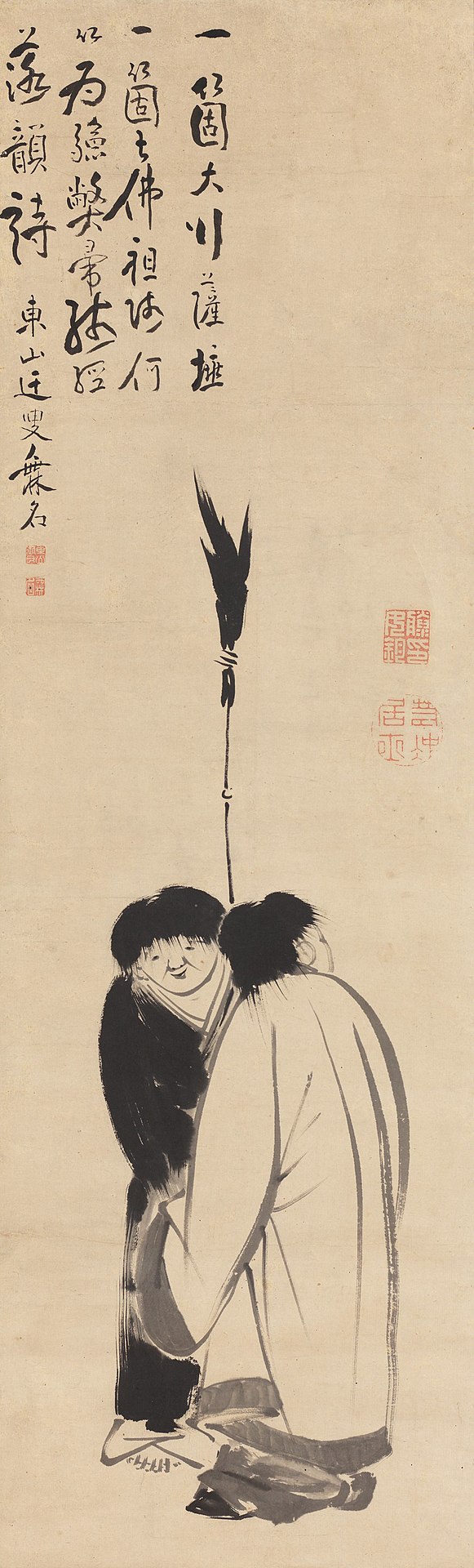

曾我蕭白《虎渓三笑図》, Public domain, via Wikimedia Commons.

曾我蕭白《虎渓三笑図》, Public domain, via Wikimedia Commons.

私が「好みがはっきり分かれる日本の画家ナンバーワン」だと思っているのが、曾我蕭白(1730-1781)です。奇想の画家の中でも頭ひとつ抜けた奇想っぷりではないでしょうか。(もちろん、多人数に好まれるかどうかと美術史上の評価は別の話です)

ところで、私個人の考えですが、奇想の画家が人気を博している隠れた理由に「動物」があるのでは、と見ています。若冲や蘆雪(と歌川国芳)が動物の絵を一切描いていなかったら、「奇想の画家」というキーワードは今ほどの人気を獲得できたでしょうか?

伊藤若冲筆 伝池大雅賛《寒山拾得図》, Public domain, via Wikimedia Commons.

伊藤若冲筆 伝池大雅賛《寒山拾得図》, Public domain, via Wikimedia Commons.

本稿を含む担当記事で私は「奇想の画家が人気ですね」と書きながら、頭の片隅で「いや、動物画が人気なのでは…?」と疑問を持ち続けてきました。(ごめんなさい)

私も動物の絵は大好きですし、動物を入口に美術の世界に足を踏み入れるのも大賛成。

しかし本稿が、「奇想の画家」を掲げたくせに「動物の画家」を紹介する記事になっては虚しいもの。3人目の画家にはあえて、アクの強すぎる表現で「人間」を描き出した蕭白を紹介させてください。

曾我蕭白《蝦蟇・鉄拐仙人図》, Public domain, via Wikimedia Commons.

曾我蕭白《蝦蟇・鉄拐仙人図》, Public domain, via Wikimedia Commons.

蕭白の特徴といえば、見る人の度肝を抜くような顔の描き方です。人物の顔はどちらかというと醜悪な方へとデフォルメされ、「どうしてこんな顔に描くの!?」と泣きたくなります。

加えて、どぎつい色彩表現です。水墨画を得意とした蕭白は彩色を施した絵画も残しており、色の選び方にかなりのアクが出ています。鮮やかな色が毒々しさとなり、作品はいっそう奇妙なものに。

曾我蕭白《雪山童子図》, Public domain, via Wikimedia Commons.

曾我蕭白《雪山童子図》, Public domain, via Wikimedia Commons.

グロテスクとも言える表現を貫いた蕭白ですが、描いたモチーフは人物や風景、動物や植物と幅広く、水墨画の技量も高い画家です。すごく絵が上手い画家なのです。山水の表現など本当に素晴らしいので、不気味な表情や毒っぽい色彩だけでなく、画面の隅々まで鑑賞したいところ。

蕭白の来歴についてはわからないことが多く、いまだ謎に包まれています。一説によると、本人も相当個性的で、数々の奇行で人を驚かせたのだとか。

「奇想」はどこからやってくるのか?

曾我蕭白《虎図》(部分), Public domain, via Wikimedia Commons.

曾我蕭白《虎図》(部分), Public domain, via Wikimedia Commons.

若冲、蘆雪、蕭白と3名の画家を紹介しましたが、好きな画家や作品は見つかりましたでしょうか?

奇想の画家は、彼らの作品だけを見るよりも、当時「主流」とされていた作品と見比べるのがおすすめです。比較することで、「奇想」が浮かび上がってくるからです。

長沢蘆雪《白象黒牛図屏風》(左隻), Public domain, via Wikimedia Commons.

長沢蘆雪《白象黒牛図屏風》(左隻), Public domain, via Wikimedia Commons.

そして忘れてはいけないのが、彼らの技量の高さ。奇抜な方法でアラを隠したのではなく、確かな技術と豊かな表現力のかけ算により、今なお色褪せないユニークな絵画が生まれたのだと思います。

はてさて、「奇想」は「主流」から生まれるものなのかもしれません。基礎が無いくせに一発かましてやろうというのは、やはり良くないのです……と、自分の不勉強を棚に上げつつ記事を締めたいと思います。

画像ギャラリー

あわせて読みたい

-

STUDY

2025.05.20

七福神とは?福を招く神様たちに日本美術で出会う!

さつま瑠璃

-

STUDY

2025.05.14

歌枕とは?日本美術にも描かれた風景と想像力が織りなす世界

さつま瑠璃

-

STUDY

2025.02.17

日本画をもっと楽しく!日本美術の絵画の種類を一挙解説。

さつま瑠璃

-

STUDY

2025.02.12

仏教美術とは?初心者でも仏像・仏画をもっと身近に楽しめる鑑賞入門

さつま瑠璃

-

STUDY

2025.01.21

染織とは?日本美術ビギナー向けに主な工芸品を解説!

さつま瑠璃

-

STUDY

2024.11.07

【奇才画家・伊藤若冲】鶏だけじゃない!イッヌも鯨も象もタコも個性派揃い

国場 みの

このライターの書いた記事

-

STUDY

2026.01.08

2026年は午(うま)年!「馬」の絵画特集〜ダ・ヴィンチから北斎まで〜

明菜

-

EVENT

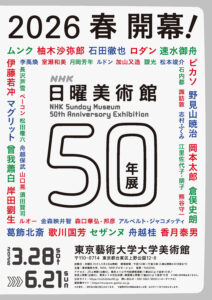

2025.12.29

【東京・上野】『NHK日曜美術館50年展』セザンヌやムンク、岡本太郎など100点以上が集結

明菜

-

STUDY

2025.12.24

下村観山とはどんな画家?西洋美術と日本美術を融合させた明治の日本画家

明菜

-

EVENT

2025.11.17

【現地取材】大阪市立美術館『天空のアトラス イタリア館の至宝』ダ・ヴィンチの手稿も日本初公開!

明菜

-

LIFE

2025.11.03

【絵画が動く】世界初公開『Moving Paintings』福田美術館とGoogle Arts & Cultureがコラボ

明菜

-

EVENT

2025.10.30

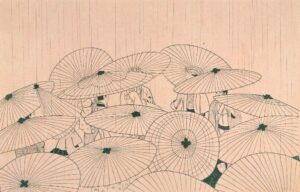

あべのハルカス美術館『密やかな美 小村雪岱のすべて』江戸情緒の香るモダンな世界観に注目

明菜

美術ブロガー/ライター。美術ブログ「アートの定理」をはじめ、各種メディアで美術館巡りの楽しさを発信している。西洋美術、日本美術、現代アート、建築や装飾など、多岐にわたるジャンルを紹介。人よりも猫やスズメなど動物に好かれる体質のため、可愛い動物の写真や動画もSNSで発信している。

美術ブロガー/ライター。美術ブログ「アートの定理」をはじめ、各種メディアで美術館巡りの楽しさを発信している。西洋美術、日本美術、現代アート、建築や装飾など、多岐にわたるジャンルを紹介。人よりも猫やスズメなど動物に好かれる体質のため、可愛い動物の写真や動画もSNSで発信している。

明菜さんの記事一覧はこちら