STUDY

2025.8.18

幻想と装飾の天才ギュスターヴ・モロー|「サロメ」を描き、マティスらにも影響を与えた画家

まるで宝石を散りばめたような絵。画面に浮かぶのは、神話の神々、聖書の聖者、そして妖艶なサロメ──。

ギュスターヴ・モロー(Gustave Moreau, 1826–1898) は、19世紀フランスで活躍した象徴主義の巨匠です。彼の作品は、神秘と幻想、そして圧倒的な装飾性で観る者を異世界へと誘います。

目次

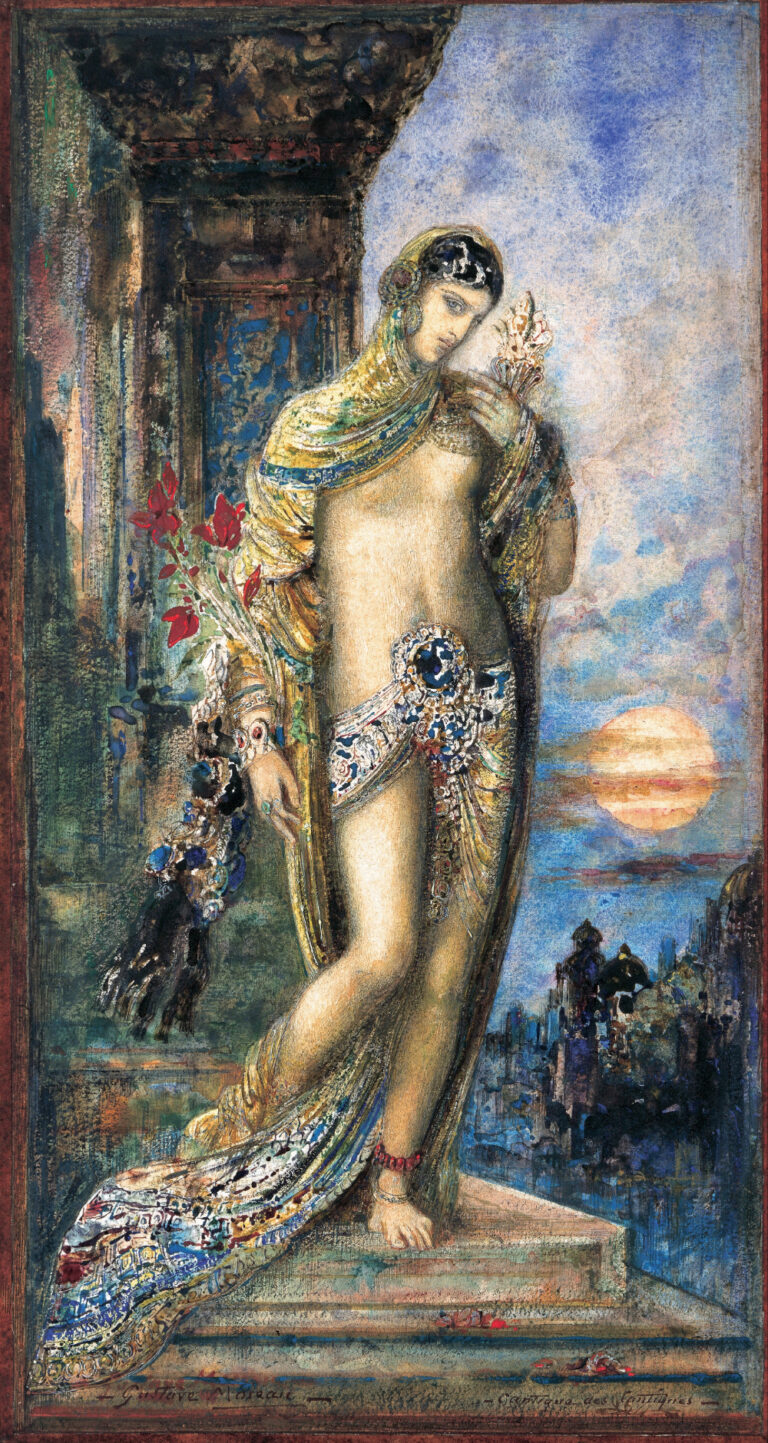

『歌の中の歌』ギュスターヴ・モロー, Song of Songs (Cantique des Cantiques)Public domain, via Wikimedia Commons.

『歌の中の歌』ギュスターヴ・モロー, Song of Songs (Cantique des Cantiques)Public domain, via Wikimedia Commons.

彼の代表作である「サロメ」を描いた《出現》の発表によって一躍、時の人となり、19世紀のヨーロッパの美術界はもとより、文学・舞台・ファッションにまで影響を及ぼしました。

また、象徴主義の中核的人物として、日本にも影響を与え、1995年と2019年には日本でも展覧会が開催されました。この記事では、モローが与えた影響とはどのようなものだったのか、彼の作品を活動を通して見ていきます。

裕福な家庭に生まれた、引きこもりの天才

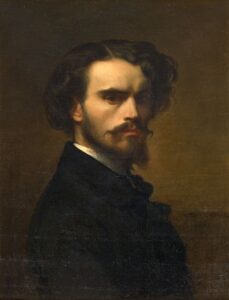

ギュスターヴ・モロー自画像, Self-portrait Public domain, via Wikimedia Commons.

ギュスターヴ・モロー自画像, Self-portrait Public domain, via Wikimedia Commons.

1826年4月6日、パリに生まれたギュスターヴ・モロー。父ルイ・モローはパリ市の建築家、母ポーリーヌは音楽を愛する女性──芸術に恵まれた環境で幼少期を過ごしました。

父が築いた財産によって、一生働かなくても困らないほど裕福だったことは、彼の人生を大きく左右しました。モローは、生活のために絵を描く必要がなかったのです。だからこそ、彼は画壇の流行や注文に縛られず、自分の心が求めるままに筆をとることができました。

しかし、裕福な家庭環境と引き換えに、彼の幼少期は少し孤独でした。体が弱く、学校をよく休み、自宅で本やスケッチに没頭する日々。13歳のとき姉が亡くなったことも、彼をより内向的にし、思索と創作の引きこもり生活へと傾かせていきます。

1846年、20歳でエコール・デ・ボザール(パリ国立美術学校)に入学。古典派の画家フランソワ=エドゥアール・ピコに師事し、ラファエロやティツィアーノらイタリア絵画を研究します。ローマ賞に挑戦するも受賞はならず、以降は自宅兼アトリエにこもって制作を続けるようになりました。

1862年、父の死後も遺産により経済的に独立。そして、晩年はますます世間との交流を絶ち、制作に没頭していきます。

──それでも、ただ孤立しただけの画家ではありません。1888年にアカデミー・デ・ボザールの会員に選出され、1891年(65歳)にはエコール・デ・ボザールの教授に就任。晩年になって教壇に立ち、後進を育てることを選んだのです。

モローはこうして、画業だけでなく、マティスやルオーなど未来の巨匠たちの師となり、その名をより確かなものにしていきました。

ギュスターヴ・モローと象徴主義──内面を描く理念

『ガラテア』ギュスターヴ・モロー, Galatea Public domain, via Wikimedia Commons.

『ガラテア』ギュスターヴ・モロー, Galatea Public domain, via Wikimedia Commons.

モローを語るうえで欠かせないのが、彼が中心にいた 「象徴主義(シンボリズム)」 という美術運動です。

19世紀後半、フランスの美術界では、アカデミーが定めた「歴史画や宗教画こそが正統」という価値観が支配していました。それらの絵画は物語を忠実に再現し、「これが答えだ」と鑑賞者に提示するものでした。

象徴主義(シンボリズム) は、その“正解”を捨てた運動でした。主な特徴は次のとおりです。

| 目に見えないものを描く | 愛、恐怖、夢、死、生きる意味──そんな目に見えない感情や観念を、神話や聖書の題材に託して描きました。 |

| 画家自身の心を投影 | 神話の神や聖書の登場人物は、単なる物語の登場人物ではなく、画家自身の哲学や感情の仮面になりました。 |

| 暗示と隠喩を重視 | 画面に散りばめられた花、宝石、色彩、仕草は、装飾ではなく解釈を促す暗号でした。 |

つまり象徴主義は、「外界を写す絵画」から「内面を映す絵画」へと向かう大転換だったのです。モローは、この理念の中心に立ち、幻想と装飾をまとわせながら、心の奥の問いを絵画に託した画家でした。

象徴主義の表現──構図と色彩の特徴

象徴主義の画家たちは、現実をそのまま描くのではなく、意味を暗示する画面構成を選びました。

象徴主義の絵画を「読み解きを誘う絵」には、次の3つの特徴があります。

| 暗示的構図 | ストーリーを明確に語らず、人物やオブジェクトを意味深な配置で並べ、「何を表しているのか?」と観る人に想像させました。 |

| 装飾性の強調 | 布の模様、背景の植物、宝飾品の細部まで描き込み、象徴としての役割を持たせます。それは単なる飾りではなく、意味を帯びた装飾でした。 |

| 重層的な色彩 | 透明な色を重ね、現実の光ではなく心の中の光を画面に宿しました。 |

そしてモローは、この要素をさらに押し進め、独自の卓越した技法で昇華させました。

ギュスターヴ・モローの絵画技法──象徴主義を極めた表現

モローの絵を前にすると、まず目を奪われるのは宝石箱のような輝きです。これは、彼が象徴主義の理念を技術で極限まで高めた結果でした。

| 油彩 | 透明なグレーズ(薄塗り)を幾層にも重ね、乾いたらまた塗る──これを繰り返し、奥から光がにじむような透明感を作り出しました。 |

| 水彩 | 淡い色を何層も重ねるウォッシュ(水彩の薄塗り技法)で、夢のように霞んだ幻想的な雰囲気を追求しました。 |

| 下地+線描+透明色 | 白い下地の上に極細の線を引き、その上に透明色を流し込むことで、ステンドグラスや七宝焼のような輝きが生まれました。 |

| 点状のハイライト | 衣装や宝飾の描写では、金や白の点を極細の筆で散らし、宝石が光を放っているような効果を出しました。 |

モローは、象徴主義が大切にした暗示的構図、装飾性、重層的な色彩を、これらの技法で極めていきました。だからこそ、彼の作品は絵画でありながら、宝飾工芸品のような存在感を放つのでしょう。

Allegory of Fable, from La Fontaine's Fables, by Gustave Moreau (1879), watercolor, private collection Public domain, via Wikimedia Commons.

Allegory of Fable, from La Fontaine's Fables, by Gustave Moreau (1879), watercolor, private collection Public domain, via Wikimedia Commons.

ギュスターヴ・モロー《出現》──文学界をも揺さぶった一枚

1876年、サロンにひときわ異彩を放つ一枚の絵が出品されました。ギュスターヴ・モロー《出現(L’Apparition)》──。

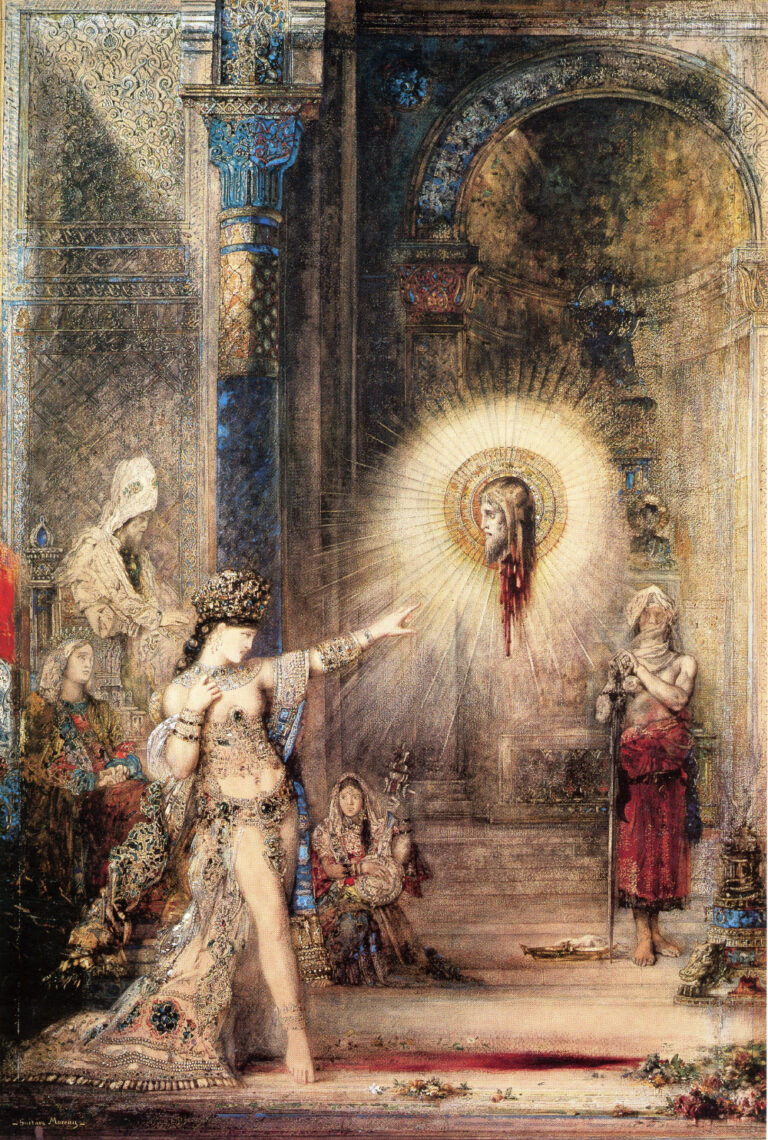

ギュスターヴ・モロー《出現》L'Apparition, 1876, Paris, musée d'Orsay. Public domain, via Wikimedia Commons.

ギュスターヴ・モロー《出現》L'Apparition, 1876, Paris, musée d'Orsay. Public domain, via Wikimedia Commons.

サロメが舞う宮殿の中心に、宙に浮かぶ洗礼者ヨハネの生首。血の滴るその幻影は、まばゆい光の輪に包まれ、神聖と恐怖、妖艶さと退廃がひとつの画面に同居しています。

技法がつくり出す「現実を超えた幻影」

《出現》の画面をよく見ると、衣装や背景には極細の線が引かれ、その上から油彩が幾層にも重ねられています。

モローは透明なグレーズを薄く何度も塗り、乾くたびに次の層を重ねる──これを繰り返すことで、布の上に散らばる宝石が奥から光を放っているような質感を作り出しました。

さらに、聖者の首が浮かぶ光輪には点状の白と金を置き、光の反射を表現。まるで聖なる幻影がキャンバスから立ち上がるような錯覚を与えます。

この絵の完成度は、単なる宗教画の枠を超えていました。観る者は「物語」を追うのではなく、聖なるものと背徳、生命と死の境界に思いを巡らせることになるのです。

文学界への衝撃

《出現》は画壇だけでなく、文学界にも大きな波紋を広げました。

ジョリス=カルル・ユイスマンスは小説『反転(À rebours)』(1884年)の中でこの絵を登場させ、主人公デ・ゼッサントが《出現》の前で耽溺する描写を通じて、退廃美学を象徴させました。

オスカー・ワイルドはこの絵から強いインスピレーションを受け、戯曲『サロメ』を書き上げます。そしてオーブリー・ビアズリーの挿絵により、《出現》の幻想的イメージはさらに広まりました。

モローの一枚の絵が、文学者の想像力を刺激し、19世紀末ヨーロッパにおける象徴主義のムーブメントを視覚と文字の両方で加速させたのです。

《ユピテルとセメレ》ほか、幻想を彩る代表作

《出現》の衝撃があまりにも強烈だったため、モローはサロメの画家と呼ばれることもあります。しかし、彼の作品世界はサロメだけでは語り尽くせません。

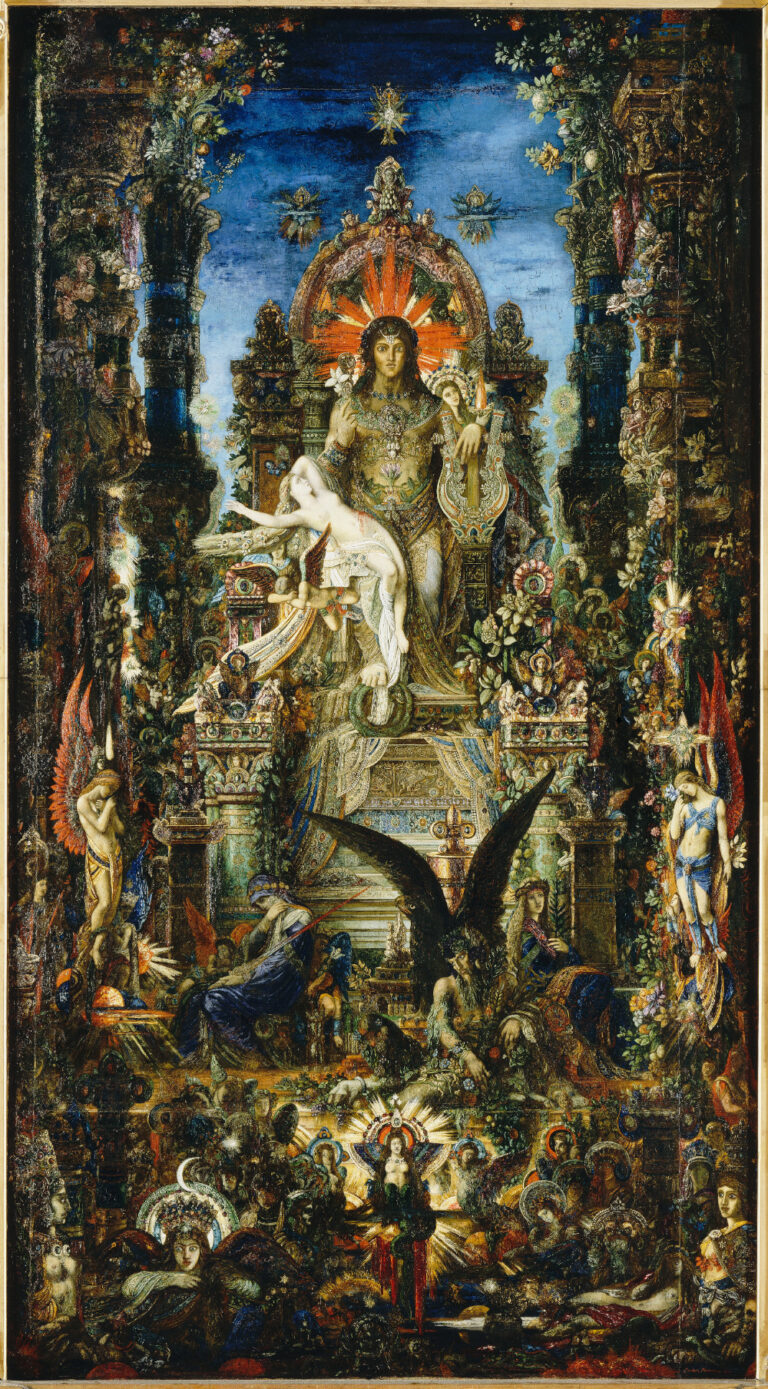

《ユピテルとセメレ》──壮麗な神話のクライマックス

モローの代表作のひとつが《ユピテルとセメレ(Jupiter et Sémélé)》です。大神ユピテルの愛を受けた人間の女性セメレが、その神の真の姿を見たいと願った瞬間、あまりの光と力に焼かれ、命を落とす──神話の悲劇のクライマックスを描いています。

画面には金、宝石、動植物、そして神々が入り乱れ、中央のユピテルから放たれる光は、太陽の光の矢のように力強く輝く。何層にも重ねた油彩と点状のハイライトが、絵そのものを聖なる聖堂のような存在に変えています。

ぜひ、画像を拡大して緻密な画筆をご覧ください!

Jupiter and Semele Public domain, via Wikimedia Commons.

Jupiter and Semele Public domain, via Wikimedia Commons.

《オルフェウス》──音楽家と幻想の余韻

生首と若き女性との対比は、《出現》だけにとどまりません。モローのもう一つの代表作 《オルフェウス(Orphée)》 でも、このモチーフが現れます。

ギリシア神話の音楽家オルフェウスの死を描いたこの作品では、少女が竪琴の上に置かれたオルフェウスの首を抱き、静かに、敬虔なまなざしで見つめています。

金髪を編んだ少女の衣装や花束、背景の岩場やレモンの木、さらに竪琴の素材とされたカメまで、細部は緻密に描き込まれ、画面全体は 黄金色の明暗法と幻想的な空気に包まれています。

1870年代のこの作品には、すでにモローの成熟した作風と神秘的な世界観が息づいています。

Orpheus Public domain, via Wikimedia Commons.

Orpheus Public domain, via Wikimedia Commons.

《ソドムの天使》──晩年の祈り

晩年のモローは、より内面的で静謐な作品を残しました。《ソドムの天使(The Angels of Sodom)》(1890年頃)もそのひとつです。

旧約聖書に登場する滅びの町ソドムに舞い降りる天使たち──画面には、ただふわりと浮かぶ二体の天使と、かすかな光の層、そして空気のように淡い彩色が広がっています。モローが描いたのは、ソドム滅亡の劇的な場面ではなく、黒煙を上げて滅びゆく町と、神の命令を淡々と遂行する天使たちの存在感です。

一般的な「ソドムの滅亡」を描く絵画が、人々の阿鼻叫喚や炎の破壊を前面に出すのに対し、モローはあえて真逆を選びました。そこに漂うのは、黒煙さえも飲み込んでしまう、不気味なまでの静寂──。

この作品には、晩年のモローが到達した精神性と内面世界が、確かに息づいています。

マティスやルオーも育った、偉大な教育者

晩年のモローは、ひとりきりで絵を描くだけの生活を送ったわけではありません。1888年にアカデミー・デ・ボザール(芸術院)の会員に選出され、1891年(65歳)にはエコール・デ・ボザールの教授に就任しました。

モローが教えたのは、当時の伝統的なアカデミック絵画をそのまま模倣させることではありませんでした。彼は、学生一人ひとりの個性を尊重する教育を重視しました。

「模倣するのではなく、自分の中にある幻影を描きなさい」──そう語り、若い画家たちを束縛せず、自由に想像力を羽ばたかせることを勧めました。

モロー門下から羽ばたいた画家たち

この教えを受けた学生たちの顔ぶれが、驚くほど豪華です。アンリ・マティスやジョルジュ・ルオーは、特に重要な門下でしょう。

アンリ・マティス

フォーヴィスム(野獣派)の中心人物。モローの授業を受けるまで、美術を諦めかけていたという逸話も。

ジョルジュ・ルオー

深い精神性を持つ宗教画を描き続け、後にモロー美術館の初代館長を務めた。

モローは彼らを「私の子どもたち」と呼び、学生たちもまた彼を「真の師」として慕い続けました。マティスは後年、「私が自由を学んだのはモローの教室だった」と語っています。

絵画の教師であり、人生の師

モローは1898年に亡くなる直前まで、エコールで教鞭を執り続けました。その教育姿勢は、「技術を押し付けない」「想像力を尊重する」という、当時としては革新的なものでした。

そして彼の死後、自宅兼アトリエをまるごと国家に遺贈。そこは 「モロー美術館」として今も残り、彼に学んだ弟子たちの手によって守られていきました。

天野喜孝にも届いたモローの美学

モローの幻想的な世界は、ヨーロッパだけにとどまりません。20世紀を経て、日本のアーティストたちの感性にも強く響いています。

その代表的存在が、イラストレーターの天野喜孝です。

『ファイナルファンタジー』シリーズのキャラクターデザインや、『ヴァンパイアハンターD』の挿絵などで知られる天野は、若い頃にモローの作品を目にし、色彩の重なり方、装飾性、幻想的なモチーフの扱いに強い影響を受けたと語っています。

線と装飾、そして、浮遊感

天野の描くキャラクターは、しばしば宙に漂うように軽やかで、背景には緻密な模様や金色を思わせる線描が広がります。

この浮遊感や、装飾感覚の根底に、モローが油彩と水彩で作り上げた「幻想を装飾として描く」という美学が見え隠れしています。

日本の幻想美術の橋渡しとしてのモロー

モローの影響は、天野だけでなく、日本の漫画家やファンタジー系イラストレーター、ファッションデザイナーにも及んでいます。

「現実をそのまま描くのではなく、象徴を通して世界を提示する」 というモローの姿勢は、日本のポップカルチャーや現代美術に潜在的な影響を与え続けているのです。

まとめ──不思議な人。だから、面白い

ギュスターヴ・モローという人は、どこか不思議です。若い頃はほとんど引きこもるようにして、自分の世界だけを描き続けていました。

けれども晩年には教育者としてエコール・デ・ボザールに立ち、マティスやルオーといった未来の巨匠を育てました。

彼は、自分の作風を押しつけず、学生の中にある感性を尊重しました。「あなたの中の幻影を描きなさい」という言葉が、その姿勢を象徴しています。

その教え方は、モローが大切にした象徴主義の「内面を表す」という理念と重なります。そしてその理念は、文学を揺さぶり、サロメ像を変え、今なお日本のアーティストたちの作品にも届いています。

閉じた世界に生きていたのに、世界を変えてしまった画家。その矛盾のような生き方こそ、モローを語る上でとりわけ面白いところなのかもしれません。

モローの世界に出会える場所──美術館情報

ギュスターヴ・モロー美術館(Musée Gustave Moreau)

モローの自宅兼アトリエをそのまま美術館にした場所で、1903年に開館しました。

住所:パリ9区、ロシュフコー通り14番地。

収蔵数:油彩約1,300点、水彩や素描は1万点以上

見どころ:大作を展示する大きなアトリエ、モローが暮らしていた居室、そして美しい螺旋階段など。

体験できること:モローが生きた空気を感じながら、作品だけでなく創作の現場そのものを歩くことができます。

公式サイト:Musée Gustave Moreau

国立西洋美術館(東京都)

《サロメ》関連の作品を含む所蔵あり。展覧会でもたびたび登場。

住所:〒110-0007 東京都台東区上野公園7番7号

開館時間:9:30~17:30、金曜・土曜日 9:30~20:00

休館日:毎週月曜日

※ただし、月曜日が祝日又は祝日の振替休日となる場合は開館し、翌平日が休館

※年末年始(12月28日〜1月1日)

その他、臨時に開館・休館することがあります。

※開館時間・休館日の最新情報はトップページ「お知らせ」をご確認ください

公式サイト:国立西洋美術館

横浜美術館(神奈川県)

《Goddess on the Rock》(1890年頃)などが所蔵され、モローの水彩や素描も見る機会があります。

住所:〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-4-1

開館時間:10:00~18:00

※開館時間は展覧会によって異なる場合がございます。詳細はスケジュールでご確認ください

休館日:木曜日、年末年始

※開館日は展覧会によって異なる場合がございます。詳細はスケジュールでご確認ください

公式サイト:横浜美術館

パリの美術館と日本の展示室──両方をめぐることで、モローの世界の深さを体感できるでしょう。

画像ギャラリー

あわせて読みたい

このライターの書いた記事

-

STUDY

2025.11.18

アレクサンドル・カバネル──理想の美を描いたアカデミーの画家

国場 みの

-

STUDY

2025.10.13

狂気と情熱の彫刻家、カミーユ・クローデル:再評価される”女性芸術家”の原点

国場 みの

-

STUDY

2025.10.01

デッサンは芸術のすべて──ドミニク・アングル、古典から未来を開いた画家

国場 みの

-

STUDY

2025.08.07

見る人を幸せにする?ラウル・デュフィ、光と色彩の画家

国場 みの

-

STUDY

2025.06.24

奇想とユーモアの天才絵師──長澤芦雪、その犬も虎も、画になる理由

国場 みの

-

STUDY

2025.06.16

ロダンの”考える人”が考えていること──地獄の門、そして創造の光へ

国場 みの

建築出身のコピーライター、エディター。アートをそのまま楽しむのも好きだが、作品誕生の背景(社会的背景、作者の人生や思想、作品の意図…)の探究に楽しさを感じるタイプ。イロハニアートでは、アートの魅力を多角的にお届けできるよう、楽しみながら奮闘中。その他、企業理念策定、ブランディングブックなども手がける。

建築出身のコピーライター、エディター。アートをそのまま楽しむのも好きだが、作品誕生の背景(社会的背景、作者の人生や思想、作品の意図…)の探究に楽しさを感じるタイプ。イロハニアートでは、アートの魅力を多角的にお届けできるよう、楽しみながら奮闘中。その他、企業理念策定、ブランディングブックなども手がける。

国場 みのさんの記事一覧はこちら