STUDY

2025.11.6

「バーナード・リーチとは?日本を愛し陶芸と民藝に影響を与えた陶芸家」

西洋と東洋の美を融合し、「民藝」の思想を世界に広めた陶芸家、バーナード・リーチ。

日本の土と炎に魅せられ、やがて日本人以上に「用の美」を理解したといわれる彼の人生は、まさに「器とともに生きた物語」でした。

京都での幼少期から、濱田庄司・柳宗悦との出会い、そして島根の出西窯や湯町窯に残した精神まで――。リーチの足跡をたどると、ひとつの器に込められた「生きる美しさ」の意味が見えてきます。

著作権により作品の写真は載せられませんが、リンク先を参考に、ぜひリーチの世界を楽しんでください!

目次

バーナード・リーチの生涯

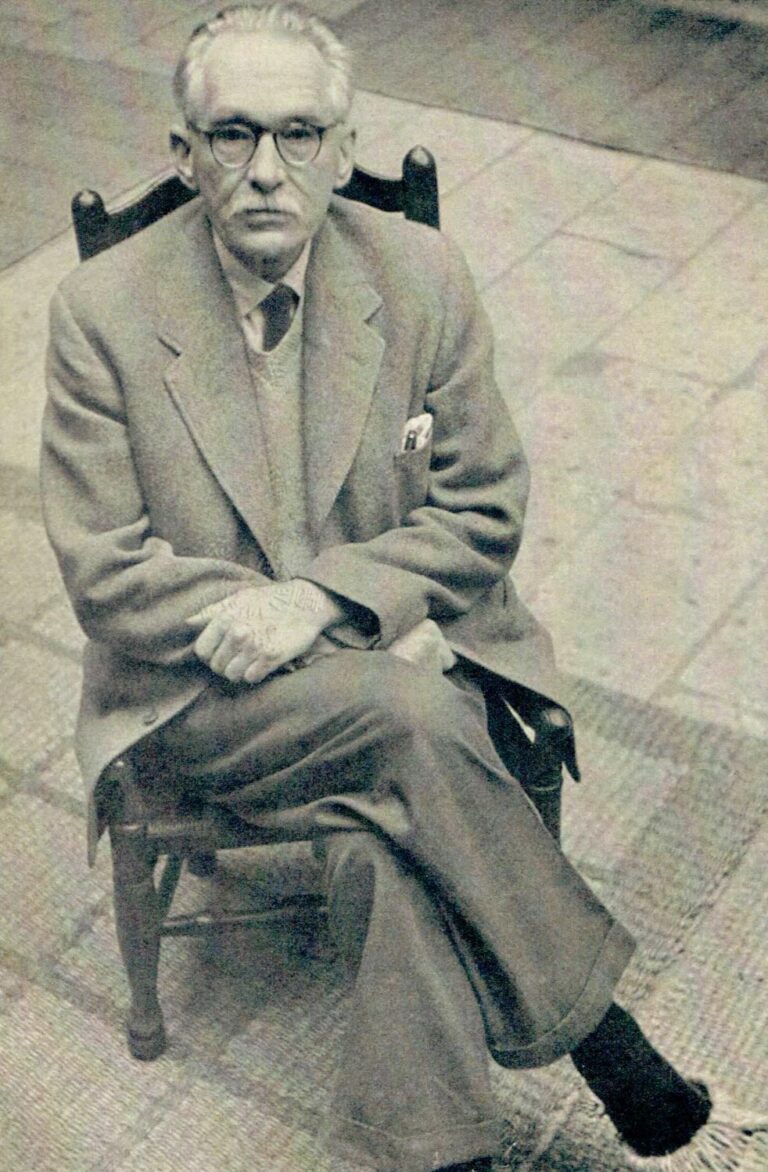

バーナードリーチ:Bernard Leach 1953.jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

バーナードリーチ:Bernard Leach 1953.jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

幼少期〜教育(1887〜1908年)

1887年、バーナード・リーチは香港出身。弁護士だったイギリス人の父とイギリス人の母のもとに生まれました。リーチの生後間も無く、母は死去します。当時、京都で英語教師をしていた母方の祖父ハミルトン・シャープに引き取られることになり、来日しました。

リーチは祖父に養育され、京都や彦根で過ごしましたが、3歳の頃に父が再婚し、香港に戻ることになります。その後、8歳で父の転勤によりシンガポールへ移りました。

1897年、リーチが10歳の時、大叔父であるグランヴィル・シャープに連れられイギリスへ渡り、イエズス会の学校ボーモント・カレッジに入学。絵画や朗読、クリケットで優れた成績を収めたと伝えられています。

1903年、リーチが16歳の時、父がイギリスに帰国しました。この時、芸術家を志していたリーチは、父から美術を学ぶことを許され、ロンドンのスレード美術学校に入学します。しかし、翌1904年に父が肝臓癌に。看病のため学校を離れなければならなくなりました。

父はまもなくこの世を去ります。リーチは生前、父と銀行に就職することを約束していました。その約束を果たすため、香港上海銀行に就職しますが、すぐにその仕事に幻滅し、1年足らずで辞めてしまいます。

銀行入試の勉強のために叔父と叔母の家に身を寄せていた頃、リーチは従姉のエディス・ミュリエルと出会い、恋に落ちました。しかし、彼女との関係を続けることを禁じられてしまいます。

父の死後、わずかに相続した財産を元に、リーチは1906年、19歳の時に美術家となる決心を固めます。ロンドン美術学校に入学しました。学校では、フランク・ブライグインにエッチング(銅版画)の技法を学びました。この頃、ロンドンに留学していた高村光太郎と知り合いました。彼との出会いをきっかけに、リーチは日本を懐かしく思う気持ちを強く抱きはじめたそうです。この頃、エディスと婚約を果たしています。

1908年、リーチはロンドン美術学校を辞め、イタリアを旅行します。この時、エッチングの最初の作品となる『ゴシックの精神』を制作しました。

日本での活動(1909〜1920年)

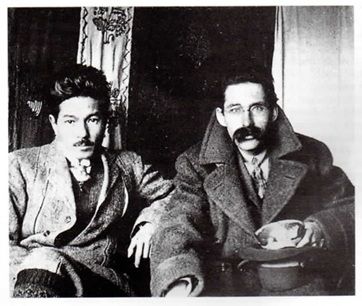

リーチと富本憲吉:Kenkichi Tomimoto with Bernard Leach (1912).jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

リーチと富本憲吉:Kenkichi Tomimoto with Bernard Leach (1912).jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

1909年、リーチが22歳の時、エッチングで生計を立てる予定で、再来日。来日のために、高村光太郎に紹介状を書いてもらっています。来日後は東京・上野に居を構えました。12月には、来日したミュリエルと結婚しました。リーチが出した「エッチングを教えます」という広告を見て興味をもった白樺派の若者たちがリーチを訪ね、そこから交流がはじまりました。リーチは志賀直哉や柳宗悦らと親しくなります。

1910年、リーチは茶会で楽焼を見て、陶磁器作りに興味をもちました。宮川香山から基礎を学ぶようになりました。

1911年には、長男デヴィッドが誕生しました。前年に発刊された雑誌『白樺』が主催した洋画展に出品。同雑誌に寄稿するようになります。

同年、リーチの人生にとって、大きな転換期と言える出来事が起こります。リーチはロンドン美術学校時代に親交があったレジナルド・ターヴィが来日した際、彼を通じて富本憲吉を紹介されました。二人は楽焼の会に出席。この楽焼の会でリーチは焼成の過程にすっかり魅了されたのです。リーチは陶芸の道を歩むことを決意しました。当時について、次のような言葉を残しています。

「これは私にとって奇跡であり、私は新たな世界へ連れて行かれた。魅了された私は、その場で陶芸をはじめたいという欲求に駆り立てられた」

1912年25歳の時、六代尾形乾山に入門。浦野重吉に2年間師事します。リーチは、ろくろ・筆遣いの装飾、さまざまな焼成法を学びました。翌年には、次男のウィリアム・マイケルが誕生。自宅の庭に窯を開いて作品作りをはじめます。

1914年には、初の著作『A Review』を柳宗悦の訳を添えて出版したり、画廊で初の個展を開いたりしました。個展は成功を収めましたが、リーチは日本と日本の西洋化の進展に幻滅しはじめていました。そこで、彼は単身で北京へ渡ります。

北京でウェストハープの影響を受けたリーチは、一旦日本に戻ったあとに彼と一緒に仕事をする決意を固め、翌年一家で北京に移り住みました。

1915年、長女エリナが誕生。ウェストハープとの仕事がうまく進まないリーチは、北京に訪れた柳宗悦から、韓国の窯を訪れた話を聞いたことで、陶芸への関心を再び燃え上がらせます。柳から日本に帰ることを勧められたリーチは、1916年に日本に戻りました。

日本に戻ったリーチは、我孫子にある柳の屋敷内(三樹荘と呼ばれる)に窯を築き、作陶に打ち込みました。この場所で柳氏と美術を語ったり、のちの民芸運動に繋がる話をしていたりしたのでしょう。

リーチ陶器創設と発展(1920〜1944年)

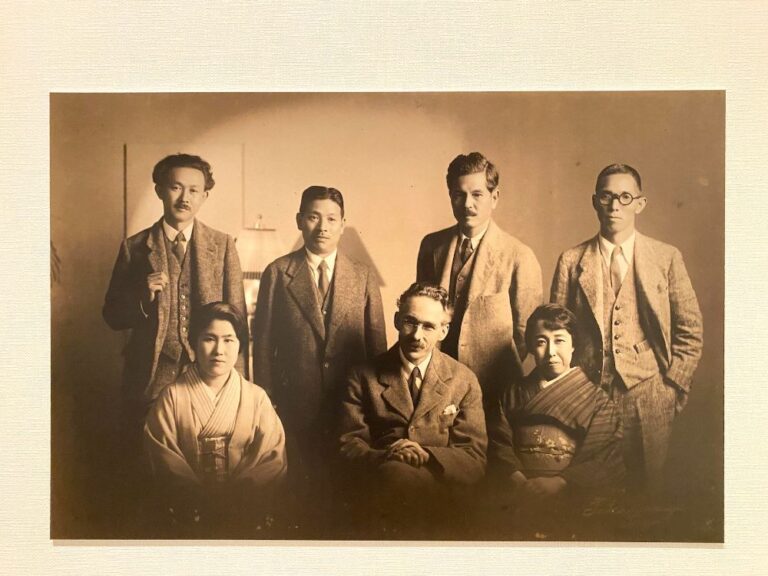

雑誌『白樺』10周年記念式典の時(リーチは後列の左から6番目):Shirakaba 10th anniversary.jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

雑誌『白樺』10周年記念式典の時(リーチは後列の左から6番目):Shirakaba 10th anniversary.jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

東京高等工業学校で窯業を学んでいた濱田庄司は、たびたびリーチの陶芸展に足を運び、リーチの西洋と東洋が融合した作品表現に強く惹かれました。

その後、京都市陶磁器試験場に勤め陶芸の研究と制作に打ち込んだ濱田は、「白樺派」の拠点であった我孫子を訪れ、柳宗悦とリーチに会います。この出会いをきっかけに、3人は深い親交を結びました。

1920年、リーチは濱田とともに渡英。リーチの父経由で紹介されたマージョーリー・ホーン夫人から支援を受け、セント・アイヴスに登り窯を築きます。彼らは、イギリスの伝統的なスリップウェアに魅了され、その技法を再現することから、新たなものを創り出す活動をはじめました。翌年には窯で創られた作品の個展を開催、1922年にはホーン夫人のギルドから独立し、リーチ・ポタリーを設立しました。

1923年に関東大震災が起きた時、濱田は家族の身を案じて日本に帰国します。マイケル・カーディウがリーチの窯元に加わりました。リーチはさまざまな形や技法を試し、作品を出展し続けました。

リーチはイギリス陶芸界をけん引し、多くの弟子を育成します。

1930年、デイヴィッド・リーチとハリー・デイヴィスが工房に加わり、1年後にはローリー・クックスが店員兼秘書として参加。リーチとローリーは間もなく関係を持つようになりました。

リーチはミュリエルとの結婚生活に終焉を告げ、ローリーとともにイギリスを旅行したのち、ダーティントンに定住。1937年には、陶芸工房と「キャビン」と呼ばれる木造住宅を建てました。

リーチは『A Potter’s Book』の執筆を開始します。1940年に出版されたこの本は、彼にとって最も重要な作品になりました。ミュリエルと離婚したのち、1944年にローリーと再婚。彼女が育てていた疎開児童のモーリスを養子に迎えました。

国際ツアーと再婚(1945〜1956年)

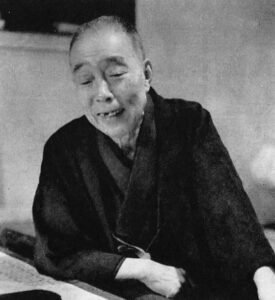

東京で柳宗義らと:In Tokyo (1934).jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

東京で柳宗義らと:In Tokyo (1934).jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

第二次世界大戦後、デヴィッド・リーチが陶芸工房の共同経営者となり、優秀な弟子たち・チームを育成していきました。1946年、スタンダード・ウェアのカタログを発行。1950年代初頭、リーチはスカンジナビア・アメリカ・日本を広く巡りました。この頃に、工房の運営をデヴィッドに引き継ぎます。

1953年、リーチは柳、濱田らとアメリカへ講演旅行に出かけます。その時に出会ったジャネット・ダーネルと1年後に親しくなり、結婚して日本に住む計画を立てたのです。

1955年、1人目の妻ミュリエルが死去。1956年、リーチはローリーと離婚し、ジャネット・ダーネルと結婚。陶器工場の経営をジャネットが引き継ぐこととなりました。

栄誉と国際的評価(1957〜1979年)

1960年代、バーナード・リーチは多くの国を回って講演を行い、多数の書籍を出版しました。さまざまな国から賞や勲章も授与され、世界的に有名な陶芸家になっていきました。

1960年、リーチと妻のジャネットはアメリカをまわるツアーを行い、大成功をおさめました。同年に、フェイバー・アンド・フェイバー社から『A Potter in Japan』という本も出版されました。

1961年には、イギリスの芸術評議会が「陶芸家としての50年」というリーチの回顧展を開催。リーチは「陶芸の名人」として広く認められ、彼の作品は他の陶芸家たちの手本となりました。

その後、リーチは日本やオーストラリア、ニュージーランドを旅行します。イギリスのセント・アイヴスでは、海が見渡せる場所に小さな家を購入し、そこを気に入って暮らしました。

1962年には大英帝国勲章(CBE)を授与され、さらに1966年には、日本では外国人として最高の名誉である「勲二等瑞宝章」を受けました。同年『KENZAN and His Tradition』という本も出版します。1967年には再び妻と日本を訪れ、香港にも立ち寄り母親のお墓を探しましたが見つけられなかったようです。

1972年には、友人で思想家の柳宗悦の本をもとにした『The Unknown Craftsman』を出版。次の年には『Drawings,Verse and Belief』が出されました。リーチは「名誉会員(C.H.)」に選ばれます。1974年の最後の来日では、国際交流基金から特別な賞を受けました。

80代後半から視力を失っていったリーチは、長年続けてきた陶芸活動に終止符を打つことになります。工房にあった大きな登り窯も、煙や音の問題で使われなくなり、代わりにガス窯が使われるようになりました。

1977年、リーチは90歳の誕生日を迎え、ロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館で、再び回顧展を開きました。同じころ、長年一緒に働いたビル・マーシャルが独立し、息子と新しい工房を作りました。

1978年、リーチの親友・濱田庄司が日本で亡くなった年、リーチの最後の著書『Beyond East and West』が出版されました。そして1979年5月6日、リーチは心臓発作のあと、ヘイルの病院で静かに息を引き取ります。セント・アイヴスの近くの、カービス・ベイの墓地に埋葬されました。

バーナード・リーチの指導により生まれた島根の代表的な焼き物

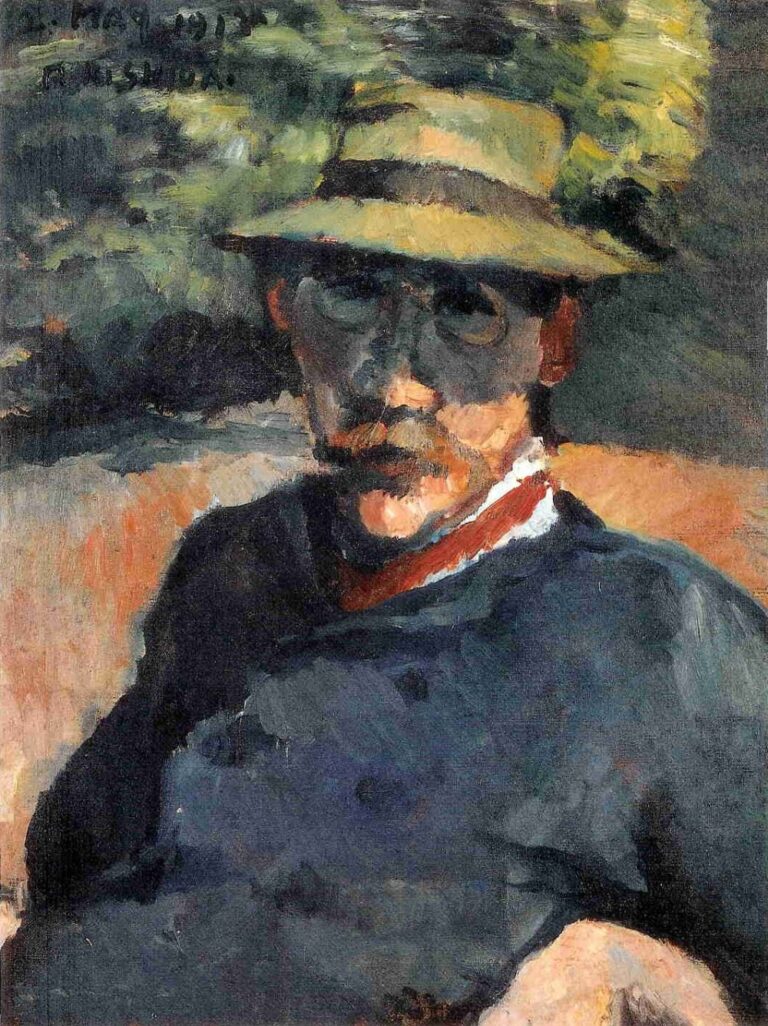

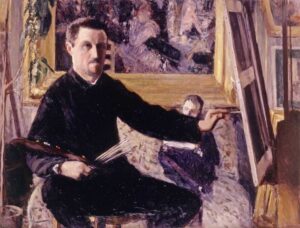

岸田龍生によるバーナード・リーチの絵画:Kishida Leach.jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

岸田龍生によるバーナード・リーチの絵画:Kishida Leach.jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

リーチが日本各地の窯元に残した足跡が島根にあります。

出西窯のモーニングカップ

(参考) モーニングカップ

彼が残した「用の美」という思想は、出西窯の中で、今も静かに息づいています。

出西窯は、柳宗悦、河井寬次郎、浜田庄司、そしてリーチといった民藝運動の中心人物たちの指導を受け、1947年に誕生しました。以来、「暮らしに寄り添う器」を作り続け、皿や碗、小鉢、酒器、和洋の茶器、花瓶など、日常のあらゆる場面で使える器を生み出しています。

なかでも、リーチから直接教えを受けたモーニングカップは、出西窯を象徴する作品のひとつ。コーヒーカップよりも大ぶりな形に、リーチが得意としたウエットハンドル技法を取り入れ、さらに「指おさえ」を施すことで、安定感と優しい持ち心地を実現しています。それはまさに、「美しいものは、使われてこそ生きる」というリーチの信念を形にした器。

工房では、職人たちが土と向き合い、リーチの教えを継承しながら一つひとつ丁寧に作陶しています。制作風景を見学できるのも出西窯の魅力のひとつです。

湯町窯のエッグベーカー

(参考) 松江観光協会HPよりエッグベーカー

大正11年(1922)に開かれた湯町窯は、当初は地域の生活に根ざした器をつくる場でした。

しかし昭和初期、二代目の福間貴士がリーチ、そして河井寛次郎や浜田庄司らと出会ったことで、その方向性は大きく変わります。

リーチが持ち込んだイギリスのスリップウェア技法や、ハンドル成形の知恵が湯町窯に新しい息吹を与えたのです。中でもリーチの教えを受けて誕生した「エッグベーカー」は象徴的な存在。小さな陶器の器の中でふんわりと目玉焼きを仕上げるその道具は、70年以上経った今も、家庭で愛され続けているのです。

湯町窯の器には、地元産の来待石を使った温かみのある黄釉と、藁灰を主原料とする素朴な海鼠(なまこ)釉の二つの表情があります。

現在は三代目・福間琇士さん、四代目・庸介さんがリーチから受け継いだ技法と精神を礎に、現代の暮らしに寄り添う器を生み出し続けています。その姿勢こそ、リーチが日本に残した「民藝の心」を今に伝える証といえるでしょう。

小鹿田焼

リーチが日本各地を旅する中で心を惹かれた焼きもののひとつが、大分県日田市皿山に伝わる小鹿田焼(おんたやき)でした。

江戸時代から続く小鹿田焼の里は、自然に囲まれた静かな山あいにあります。そこでは今も昔ながらの技法が受け継がれ、力強さの中にあたたかみを感じる器が生まれています。

見た目はどっしりしていますが、手に取ると軽く、毎日の食卓にぴったりな焼きものです。

昭和29年(1954年)、リーチは約3週間にわたって皿山に滞在しました。その間、職人たちとともに作陶を行い、自身の経験から取手づけの技法を伝えました。この手法は、現在も小鹿田焼の中で大切に受け継がれています。

小鹿田焼は、平成7年には国の重要無形文化財保持団体に、平成20年には重要文化的景観に指定されました。

バーナード・リーチを深く知るためのおすすめの場所・書物

バーナード・リーチ日本絵日記

昭和28年(1953年)、リーチが19年ぶりに日本を訪れた時に、絵入りで書いた日記です。「第二のふるさと」と呼ぶほど日本を愛していた彼は、濱田庄司や棟方志功、志賀直哉など、多くの仲間たちと再会しました。そして、日本各地の景色や陶芸の窯をめぐりながら、旅の思い出を絵と文で日記に残します。この旅では、普通の人では行かないような、深い田舎までも訪れています。

絵日記には、多くの素描が収められていますが、これほど多く描いたことは、リーチにとっては珍しいことでした。彼の鋭い観察や、美しいものを見つける心を知るのに、ぜひ読んでみてほしい本です。

バーナード・リーチ日本絵日記

『リーチ先生』(原田マハ)

日本を愛し、日本に愛されたリーチの生涯を描くアート小説です。第36回浅田次郎文学賞を受賞しています。フリーランスのキュレーターになった原田さんが全国の窯元を旅していた頃、旅先でリーチの話になると、決まって相手は「リーチ先生」と言っていたそうです。リーチに直接会ったことのない人までも、リーチが訪れたことを誇りに思うほど、彼は愛されていたのでしょう。

『リーチ先生』

『ハグとナガラ』(原田マハ)

大学の同級生で会った2人。人生に絶望していたハグに学生時代の親友だったナガラから「一緒に旅に出よう」とメールが届いたことをきっかけに、季節ごとに旅をする2人の物語です。この中の、「笑う家」という話の中に、リーチ作品が登場しています。

『ハグとナガラ』

日本民藝館(東京都目黒区)

陶器作品は120点ほど、来日の時に訪れた小鹿田や布志名などの地方の窯で作った作品も所蔵しています。身近な人物や風景などを描いた素描やエッチングなども数多くあるので、リーチ企画展があるときはぜひ行ってみてください。

日本民藝館公式HP

大原美術館(岡山県倉敷市)

米蔵を改装して創られた工芸・東洋館に「バーナード・リーチ室」があり、リーチの作品が常時展示されています。

大原美術館公式HP

国立工芸館(石川県金沢市)

ティーセットや蛸図大皿など9点所蔵しています。所蔵作品展以外にも、全国の美術館への作品貸し出しも行っているため、お近くの美術館で作品をご覧になれる機会があるかもしれません。

国立工芸館公式HP

ギャラリー・セントアイヴス(東京都世田谷区)

過去には「大リーチ展」を開催(2025年)。リーチのみならず、リーチ家族が作った作品やリーチがデザインしたものを、リーチ工房の陶工たちが作った作品なども展示していたようです。リーチの系譜とスリップウェアをメインに常設展示されているので、すぐに作品を観て楽しめます。

ギャラリー・セントアイヴス公式HP

まとめ

バーナード・リーチが生涯をかけて伝えたのは、「美は飾るものではなく、暮らしの中にある」という確信でした。その思想は、今も島根の土の香りとともに、出西窯や湯町窯の職人たちの手に受け継がれています。

100年の時を超えてもなお、彼の「用の美」は静かに息づき、私たちの毎日に寄り添っているのです。ひとつの器に触れた瞬間、そのぬくもりの奥に、バーナード・リーチの魂が今も生きていることに気づくでしょう。

画像ギャラリー

このライターの書いた記事

-

STUDY

2025.12.03

ギュスターヴ・カイユボット:印象派を支えた静かな大富豪画家の物語

加藤 瞳

-

STUDY

2025.10.07

鏑木清方が描いた女性たち ― 静かな時間に寄り添う美人画

加藤 瞳

-

STUDY

2025.08.14

アンリ・ルソーは、小難しいアート理論なしでも楽しめる!巨匠ピカソ絶賛の〈ヘタウマ〉

加藤 瞳

-

STUDY

2025.06.12

ルイーズ・ブルジョワ | 心の痛みや怒りを叫ぶ芸術家の人生と代表作品

加藤 瞳

-

STUDY

2025.06.04

ギュスターヴ・クールベ|揺るがぬ自負と反骨心でリアリズムを描く男

加藤 瞳

-

STUDY

2025.04.30

ルノワールの代表作を徹底解説!印象派の巨匠の魅力と国内で見られる名画をご紹介

加藤 瞳

本の執筆をメインに活動中。イロハニアートでは「難しい言葉をわかりやすく。アートの入り口を広げたい」と奮闘する。幼い頃から作品を作るのも見るのも好き。40代の現在も、自然にある素材や家庭から出る廃材を使って作品を作ることも。美術館から小規模のギャラリーまで足を運んで、アート空間を堪能している。

本の執筆をメインに活動中。イロハニアートでは「難しい言葉をわかりやすく。アートの入り口を広げたい」と奮闘する。幼い頃から作品を作るのも見るのも好き。40代の現在も、自然にある素材や家庭から出る廃材を使って作品を作ることも。美術館から小規模のギャラリーまで足を運んで、アート空間を堪能している。

加藤 瞳さんの記事一覧はこちら