STUDY

2025.11.19

古田織部とは?革新的な茶の湯と織部焼の魅力を知ろう

古田織部は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した大名茶人です。武将としては織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の三英傑に仕えながら、茶聖・千利休に入門した弟子の一人でもあります。

目次

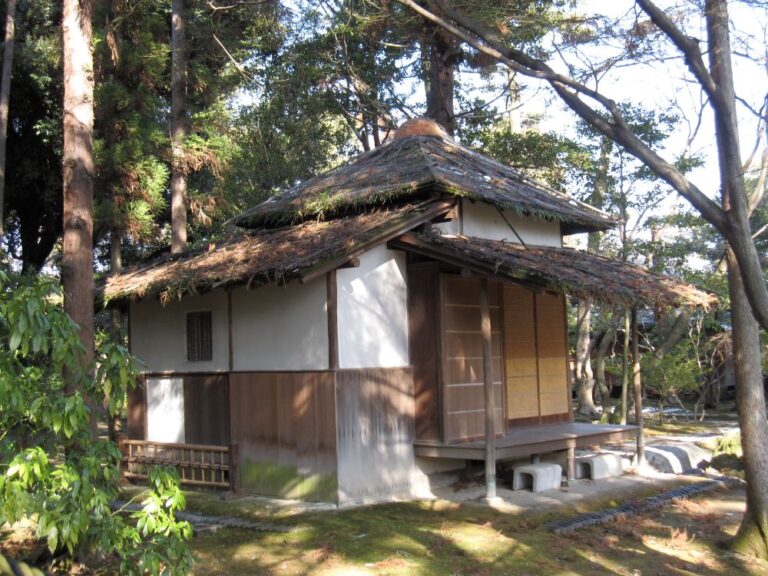

Oribe-dō is a tea house dedicated to the memory of Lord Furuta Oribe, located in the Ofukemaru of Nagoya Castle, Public domain, via Wikimedia Commons.

Oribe-dō is a tea house dedicated to the memory of Lord Furuta Oribe, located in the Ofukemaru of Nagoya Castle, Public domain, via Wikimedia Commons.

利休の静謐な「わび・さび」の精神に対し、織部は大胆で独自性に富んだ新たな美意識を提唱しました。本記事では古田織部が好んだ茶の湯や、織部の名を冠した美術品「織部焼」の魅力に迫ります。

三英傑に仕えた茶人、古田織部とは

古田織部像(「茶之湯六宗匠伝記」より), Public domain, via Wikimedia Commons.

古田織部像(「茶之湯六宗匠伝記」より), Public domain, via Wikimedia Commons.

1544年(天文13年)に生まれた古田織部は、本名を古田重然(ふるたしげなり)といい、武将として織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という天下人に仕えた人物です。

織部は武士でありながら茶の湯の大家となり、「織部好み」という新たな様式を確立しました。

戦国武将から茶の湯の大家へ

古田織部の生涯は、まさに戦国の世を生き抜いた武将のそれであり、常に権力の中枢に身を置いていました。

織部は早くから織田信長に仕え、信長の死後は豊臣秀吉の家臣となります。特に秀吉の時代には、利休の指導を受けながら茶の才能を開花させました。関ヶ原の戦いでは徳川方として参戦し、戦後は徳川家康の信任を得て、大名茶人として絶大な地位を築きます。

しかし、大坂夏の陣の最中に、織部は徳川家康から突如として切腹を命じられました。豊臣方との内通疑惑をかけられたのが最も有力な説とされています。奇しくも千利休と同じ、切腹という最期でありました。しかし、織部が創始した茶道の流派である織部流は、弟子たちによって受け継がれ、現在まで存続しています。

師・千利休から受け継いだ茶の湯

古田織部は千利休に入門し、利休の「わび・さび」を基盤としつつ、そこに独自の美意識を持ち込みました。例えば、茶道具や茶室においては、利休が排除した飾り付けを革新し、「鎖の間(くさりのま)」と呼ばれる別室を設けるなど、武家にふさわしい茶道の確立に貢献したとされます。

千利休が没した後の文禄慶長期には、利休の弟子の世代の一人として、主要な茶人となりました。

古田織部の名前がついた「織部焼」と「織部好み」

古田織部の功績の中でもわかりやすく現代に残るのが、彼の名前を冠した織部焼と、彼の美意識である織部好みです。

歪みと緑釉がもたらした織部焼

織部瓜文硯, Public domain, via Wikimedia Commons.

織部瓜文硯, Public domain, via Wikimedia Commons.

織部焼は安土桃山時代に美濃(現在の岐阜県)の窯で焼かれた陶器で、桃山茶陶の代表格です。当時は施釉陶器という釉薬をかけた陶器の生産地が、瀬戸から美濃へと移り、新感覚の茶陶が生まれました。また、焼成窯が大窯から連房式登窯へ進化したことも、今までにない陶磁器が作られた背景といえます。

Stoneware with iron-black glaze (Mino ware, black Oribe type), Public domain, via Wikimedia Commons.

Stoneware with iron-black glaze (Mino ware, black Oribe type), Public domain, via Wikimedia Commons.

織部焼の特徴は、織部釉と呼ばれる緑色の釉薬と、大胆な鉄絵の模様、そして非対称性や歪みを持つ自由な造形です。歪みや不均衡を積極的に取り入れたその造形は、まさに利休が求めた静かな美とは対極の、「破調の美」として称賛されました。

なお、織部釉は灰釉に銅を加えた銅緑釉で、古田織部好みとされますが、本当に織部が好んだか否かは不明とされています。

茶室や庭にまで及んだ織部好み

織部好みは茶道具だけでなく、茶室建築や庭園にまで及びました。

利休が茶室において最小の空間を追求したことに対し、織部は茶室は狭さで客を苦しめないようにと、大名が使いやすい三畳台目ほどの大きさに、相伴席という控えの間をつけた茶室を主流としました。また、下地窓や竹連子窓(たけれんじまど)を上下に重ねた色紙窓(しきしまど)や、八窓、九窓といった多くの窓を用いて、利休の茶室よりも明るく美しい表現を好みました。

庭園においても、織部灯籠と呼ばれる独特の装飾を施した石灯籠が作られています。

織部の革新は、弟子である小堀遠州(こぼりえんしゅう)へと受け継がれ、遠州はさらに洗練された「綺麗さび」という美意識を確立しました。この様式が、後の桂離宮など数寄屋造の傑作へとつながっていきます。

美術館で楽しむ、古田織部の世界

織部扇面形手鉢, Public domain, via Wikimedia Commons.

織部扇面形手鉢, Public domain, via Wikimedia Commons.

京都にある古田織部美術館では、織部好みの茶道具や織部焼、そして関連する古美術品を展示しています。

古田織部美術館 外観, Public domain, via Wikimedia Commons.

古田織部美術館 外観, Public domain, via Wikimedia Commons.

その他に、全国の茶道具や陶磁器に特化した展示でも、織部焼の名品に出会える機会があり、個性豊かな美術工芸品を鑑賞することができます。

参照:古田織部美術館

古田織部の美意識を日本美術で楽しもう

古田織部は利休の侘び茶を踏まえて、新たな茶の湯の精神を確立しました。その美意識を知ることは、茶道具や陶磁器など日本美術の展示や、茶室・庭園の鑑賞をさらに深めてくれます。織部についての学びを活かし、美術館・博物館や文化施設を訪れて、ぜひその世界を体感してみてください。

画像ギャラリー

このライターの書いた記事

-

STUDY

2025.05.29

人形浄瑠璃とは? 日本美術にも描かれた江戸時代の流行を知る!

さつま瑠璃

-

STUDY

2025.05.20

七福神とは?福を招く神様たちに日本美術で出会う!

さつま瑠璃

-

STUDY

2025.05.14

歌枕とは?日本美術にも描かれた風景と想像力が織りなす世界

さつま瑠璃

-

STUDY

2025.04.09

神社やお寺の「宝物殿」とは?美術館とは異なる魅力を発見!

さつま瑠璃

-

STUDY

2025.04.02

メディアアートとは?先進的な現代アートで新しい発見を!

さつま瑠璃

-

STUDY

2025.03.27

吉祥文様とは?着物や工芸品など日本美術にも込められた願い

さつま瑠璃

文筆家・アートライター。1994年神奈川生まれ。会社員を経て、2021年よりフリーライターとして独立。アートと日本伝統文化を専門としつつ、現代美術やカルチャーなど幅広いジャンルで執筆している。日本伝統文化検定2級。SNSでも情報を発信する他、Podcastでは伝統芸能にまつわるトークを配信中。

文筆家・アートライター。1994年神奈川生まれ。会社員を経て、2021年よりフリーライターとして独立。アートと日本伝統文化を専門としつつ、現代美術やカルチャーなど幅広いジャンルで執筆している。日本伝統文化検定2級。SNSでも情報を発信する他、Podcastでは伝統芸能にまつわるトークを配信中。

さつま瑠璃さんの記事一覧はこちら