STUDY

2025.8.15

ナチスに奪われた名画たち〜『退廃芸術』として弾圧された作品の運命〜

20世紀前半のヨーロッパにおいて、芸術は単なる文化的表現を超えた政治的闘争の最前線となりました。

ナチス・ドイツが展開した文化統制政策は、数万点におよぶ近代美術作品を「退廃芸術(Entartete Kunst)」として糾弾し、美術史上類を見ない大規模な略奪と破壊を引き起こしました。この歴史的悲劇は、今なお美術界に深い傷跡を残しています。

目次

「退廃芸術」弾圧の背景〜挫折した画家の復讐〜

この文化弾圧を理解するためには、ナチス・ドイツの指導者アドルフ・ヒトラー自身の経歴を振り返る必要があります。

1907年、当時18歳だったヒトラーは、画家を目指しウィーンに移住。ウィーン美術アカデミーの試験に挑戦しますが、受験に2度失敗しています。諸説ありますが、ヒトラーは1907年と1908年の二度にわたって試験を受け、そして落第したとされます。

実技による予備試験には合格したものの、本試験で提出したポートフォリオには人物の頭部デッサンがほとんど含まれておらず、審査官から不十分と判断されてしまったようです。審査官は彼には絵画よりも建築の才能があるのではないかと示唆しましたが、この挫折がヒトラーの人生を決定的に変えることになりました。

皮肉なことに、ヒトラーが芸術家としての道を閉ざされた一方、後に彼が『退廃芸術』として弾圧することになる画家、例えばエゴン・シーレなどは、当時すでに才能を開花させていました。画家として認められなかった恨みが、後の文化弾圧の根底にあったと考える研究者も少なくありません。

ナチス文化政策の展開

アドルフ・ヒトラー, Adolf Hitler cropped restored, Public domain, via Wikimedia Commons.

アドルフ・ヒトラー, Adolf Hitler cropped restored, Public domain, via Wikimedia Commons.

1933年にヒトラーが首相に就任すると、ナチスの文化統制は急速に厳しさを増しました。国民啓蒙・宣伝大臣となったヨーゼフ・ゲッベルスや、イデオロギー指導者であるアルフレート・ローゼンベルクらの主導により、近代美術を擁護する美術館長が次々と解任され、進歩的な作家たちは公的な場から追放されました。

ナチスが推進したのは、「血と土」「アーリア人第一主義」「反ユダヤ主義」のイデオロギーを体現する純正ドイツ芸術でした。この「純正ドイツ芸術」とは、写実的で古典主義的な芸術であり、純粋なアーリア人による写実的で古典主義的な芸術作品で、ここで好まれたテーマは「農村の生活や田舎の風景、そして家族と母性」でした。

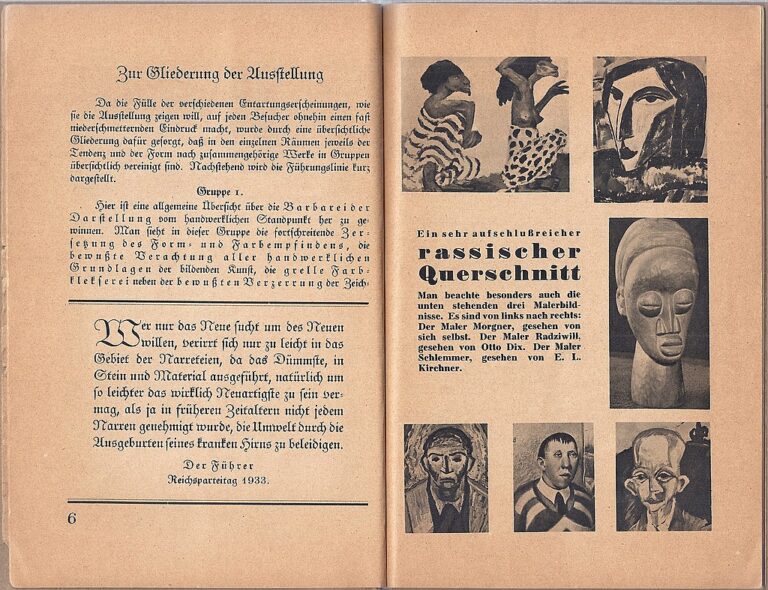

ガイドカタログ 1937年ドイツ退廃芸術展 ヒトラーの引用,Entartete Kunst Ausstellungsführer Degenerate Art Exhibition Germany 1937 Guide Catalogue Hitler quote 1933 Morgner Radziwill Dix Schlemmer Kirchner National Library of Israel No known copyright C8 Entartete.jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

ガイドカタログ 1937年ドイツ退廃芸術展 ヒトラーの引用,Entartete Kunst Ausstellungsführer Degenerate Art Exhibition Germany 1937 Guide Catalogue Hitler quote 1933 Morgner Radziwill Dix Schlemmer Kirchner National Library of Israel No known copyright C8 Entartete.jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

一方で、1930年代にヨーロッパで隆盛していた抽象美術や表現主義、バウハウスなどは「退廃芸術」と称され、激しい弾圧を受けることになります。ヒトラーやアルフレッド・ローゼンバーグが率いる派閥は表現主義者を軽蔑しており、その結果「モダニストたちの表現する場所はない」という発言に繋がりました。

1937年の文化闘争〜二つの展覧会〜

退廃芸術展 ナチス党ベルリン地方本部主催 退廃芸術展 1937年頃,ENTARTETE KUNST Ausstellung der NSDAP Gau Berlin Aufnahme Struck Postkarte Ansichtskarte Degenerate art Exhibition ca 1937 Postcard No known copyright restrictions 17-20 (1), Public domain, via Wikimedia Commons.

退廃芸術展 ナチス党ベルリン地方本部主催 退廃芸術展 1937年頃,ENTARTETE KUNST Ausstellung der NSDAP Gau Berlin Aufnahme Struck Postkarte Ansichtskarte Degenerate art Exhibition ca 1937 Postcard No known copyright restrictions 17-20 (1), Public domain, via Wikimedia Commons.

ナチスの文化政策が最高潮に達したのは、1937年にミュンヘンで同時開催された二つの対照的な展覧会でした。ひとつは、ナチスが理想とする「健全なドイツ芸術」を讃えるために開催された《大ドイツ芸術展(Große Deutsche Kunstausstellung)》。

そしてもう一つは、そのすぐ近くの会場で開催された、近代美術を徹底的に侮辱・排斥するための《退廃芸術展(Entartete Kunst)》です。この対比は、アーリア的・保守的価値観に基づく芸術と、「退廃した」近代美術を明確に区別し、民衆にナチスの美学的・政治的世界観を刷り込むという、きわめて意図的なプロパガンダでした。

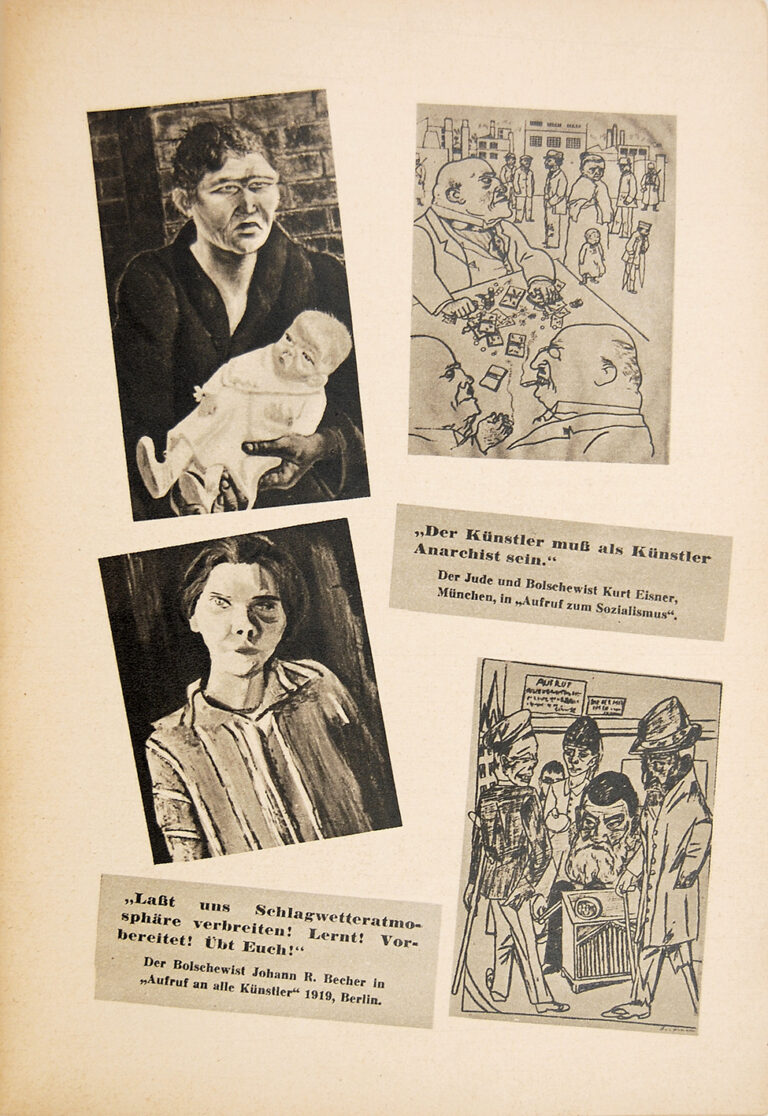

退廃芸術展 展覧会ガイド 1937-38,65483 13 Kaiser ENTARTETE KUNST Ausstellungsführer 1937-38 Degenerate art exhibition programme Künstler als Anarchist. No known copyright restrictions.jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

退廃芸術展 展覧会ガイド 1937-38,65483 13 Kaiser ENTARTETE KUNST Ausstellungsführer 1937-38 Degenerate art exhibition programme Künstler als Anarchist. No known copyright restrictions.jpg, Public domain, via Wikimedia Commons.

この「退廃芸術展」の開催にあたり、国民啓蒙・宣伝大臣ヨーゼフ・ゲッベルスの主導のもと、全国32カ所の公立美術館から計16,000点以上の作品が押収され、そのうち約650点が展示に使用されます。これらの作品には、表現主義、キュビスム、ダダイスム、抽象芸術など、ナチスが「非ドイツ的」と見なしたあらゆる近代的潮流の作家たちが含まれていました。

展覧会の趣旨は、ナチスの言葉を借りれば、1933年以前の数十年間にドイツ文化の「堕落」を引き起こした芸術が、いかに「世界観的・政治的・人種的・道徳的目的」によって推進されてきたかを、「健全な判断を持ったドイツ国民」に可視化し、糾弾することでした。

《退廃芸術展》は、《大ドイツ芸術展》の翌日に、ミュンヘン中心部のホーフガルテンにある旧図書館(ホーフガルテン・アーケード)で開幕し、二つの展覧会は物理的にもわずか数百メートルという至近距離で開催されました。

そのため、訪問者は両展を一度に巡り、両者の対比を直接体験できるように設計されていたのです。1937年7月から11月まで開催された《退廃芸術展》は、ときに入場制限がかかるほどの盛況を見せ、皮肉にも《大ドイツ芸術展》をはるかに上回る動員数を記録しました。

弾圧された巨匠たちの作品

マルク・シャガール(Marc Chagall, 1887-1985)

「愛の画家」として知られるマルク・シャガール(Marc Chagall, 1887–1985)は、ナチスの迫害を受けた代表的な芸術家の一人です。ベラルーシ出身のユダヤ系画家であったシャガールは、その宗教的・文化的背景から、ナチスの反ユダヤ主義政策において二重の標的となりました。

1937年、ナチスは国民啓蒙・宣伝省主導のもと、国内32か所の公立美術館から「退廃芸術」として1万点を超える近代美術作品を押収しました。シャガールの作品もその中に含まれており、たとえば《祈るユダヤ人》(The Praying Jew, 1914年、現在はバーゼル市立美術館所蔵)や《プリム祭》(Purim, 1916–17年、フィラデルフィア美術館所蔵)などが、1937年7月にミュンヘンで開催された《退廃芸術展》に展示されました。これらの作品は、ユダヤ文化を描いたことが理由で糾弾されたのです。

シャガールは1937年にフランス国籍を取得しましたが、第二次世界大戦の勃発とともに、ナチス占領下のフランスでも身の危険が迫るようになります。1941年、ニューヨーク近代美術館(MoMA)やアメリカのユダヤ系団体の支援によってアメリカへの亡命が実現。彼は南フランスからリスボンを経てニューヨークへ渡り、戦後まで同地で活動を続けました。

パウル・クレー(Paul Klee, 1879-1940)

スイス出身の画家であり、バウハウスの主要な教授を務めたパウル・クレー(Paul Klee, 1879–1940)も、ナチスの文化政策によって厳しく弾圧されました。彼の詩的かつ内面的な表現様式は、子どもの絵や精神疾患のある人々の作品からインスピレーションを受けた独自のもので、ナチスの求める「健全な写実主義」とは真っ向から対立するものでした。

1931年にはデュッセルドルフ美術アカデミーで教鞭を執っていましたが、ナチスの政権掌握後である1933年に職を追われ、その年のうちに生まれ故郷であるスイス・ベルンに移住を余儀なくされました。ナチスは、クレーの作品を「退廃芸術」として分類し、ドイツ国内の公立美術館から102点以上を押収しています。

クレーの作品は「子どもの落書き」や「精神異常者の表現」と嘲笑され、その繊細で象徴的な描写は完全に否定されました。帰国後の彼は難病(進行性硬化性皮膚症)に苦しみながらも制作を続けましたが、ナチスによる文化的排除と体調の悪化のなか、1940年に亡くなりました。

エルンスト・ルートヴィヒ・キルヒナー(Ernst Ludwig Kirchner, 1880-1938)

ドイツ表現主義の代表的画家であり、芸術家グループ「ブリュッケ(Die Brücke)」の創設者の一人であったエルンスト・ルートヴィヒ・キルヒナーの運命は、ナチスの文化弾圧の中でも特に悲劇的なものでした。

彼の代表作《街》(1913年)や《ポツダム広場》(1914年)は、急速に近代化する都市社会における不安、疎外感、孤独を鋭く描き出したものとして高く評価されていましたが、ナチス政権下ではこれらが「退廃的」とされ、芸術的価値を否定されました。

1937年、ナチスによって彼の作品は100点以上が公立美術館から押収され、その多くが「退廃芸術展」に展示されて、嘲笑と非難の的となりました。キルヒナーはすでに1933年にスイスへ亡命していましたが、ナチスによる名誉の失墜や作品の扱い、さらに健康状態の悪化と精神的衰弱も重なり、1938年、スイスのダヴォスで自ら命を絶ちました。

オットー・ディクス(Otto Dix, 1891-1969)

新即物主義(ノイエ・ザッハリッヒカイト)の代表的画家として知られるオットー・ディクスは、戦争と社会の現実を容赦なく描いたことでナチス政権の標的となりました。彼の作品は、第一次世界大戦の従軍体験に根ざしたリアリズムに貫かれており、《戦争》(1924年、連作エッチング)や《大都市》(1927–1928年、三連画)といった代表作では、戦争の惨禍や戦後ドイツ社会の退廃を克明に描き出しています。

しかし、こうした表現はナチスにとって「非英雄的」「厭戦的」かつ「反国家的」とみなされ、ディクスは1933年にドレスデン美術アカデミーの教授職を解任されました。さらに、1937年の「退廃芸術」運動の一環として、彼の作品もドイツ国内の公立美術館から多数押収され、一部は「退廃芸術展」に展示されて嘲笑の的とされました。

ディクスは表現の自由を奪われながらも創作を続け、宗教画や寓意的モチーフに主題を移しつつ、戦後もドイツにとどまり活動を続けました。

奪われた作品の運命と現代への影響

ナチスによって押収された「退廃芸術」の作品は、その後さまざまな運命をたどりました。一部は、外貨獲得を目的としてスイスやアメリカなど海外に売却され、資金源として利用されましたが、数百点に及ぶ作品は、美術的価値を否定されたまま破壊・焼却処分されました。これは、単なる文化的抑圧を超えて、人類共通の文化遺産に対する重大な破壊行為であり、歴史的犯罪といえるものです。

ナチスによる美術品略奪の影響は、今日に至るまで尾を引いています。戦後、各国で作品の所在確認と返還作業が進められてきました。たとえば2019年、フランス政府は、ナチスによってユダヤ人所有者から強制的に売却させられた、グスタフ・クリムトやマルク・シャガールなどの作品15点の返還を正式に決定しました。

また、2012年にドイツで発覚した「コルネリウス・グルリット事件」では、美術商ヒルデブラント・グルリットの息子が所有していた隠匿コレクションから、ナチスによって押収・略奪されたとされる1,500点以上の作品が発見され、国際的に大きな波紋を呼びました。

さらに、1937年に押収されたヴィル・ヘルマン作《窓のリズム》が、2010年代に民間の支援を受けて再取得され、約70年ぶりにシュトゥットガルト州立美術館に戻された例に見られるように、作品の「帰還」は今なお進行中です。このような返還は、美術品に刻まれた歴史の重みと、その回復の意味を私たちに問いかけています。

まとめ

ナチスによる「退廃芸術」への弾圧は、20世紀美術史における最も暗く、痛ましい章のひとつです。かつて画家として挫折したアドルフ・ヒトラーの個人的な美術観が、国家的な文化政策へと昇華され、マルク・シャガール、パウル・クレー、エルンスト・ルートヴィヒ・キルヒナー、オットー・ディクスら、20世紀を代表する芸術家たちの作品が組織的に押収・破壊・流出されました。これは、政治的イデオロギーがいかに芸術の自由と文化的多様性を脅かしうるかを示す、歴史的な警鐘に他なりません。

この過去を忘れず、芸術に対する寛容と多様な価値観の尊重を守り続けることは、私たち現代を生きる者に課せられた責任です。「退廃」と烙印を押され弾圧されたこれらの作品群は、今日では世界中の美術館やコレクションで高く評価され、普遍的な人類の文化遺産として愛され続けています。これは、ナチスの文化政策の誤りを何よりも雄弁に物語る事実です。

ある返還運動関係者が語った、「略奪された美術品を取り戻さずにいることは、(本来の所有者であるユダヤ人家族の)人間性・記憶・思い出を否定することに等しい」という言葉は、美術品の返還が単なる所有権の問題ではなく、人間の尊厳と歴史の回復に深く関わる営みであることを端的に示しています。文化を奪うことは、過去を塗りつぶすことであり、未来を曇らせる行為でもあります。だからこそ、私たちはこの歴史を見つめ続けなければなりません。

画像ギャラリー

あわせて読みたい

このライターの書いた記事

-

STUDY

2025.11.11

画家のパレットの進化を知ろう—制作を支えた道具たちとは?

Masaki Hagino

-

STUDY

2025.10.27

天才の習作ノート――スケッチブックから読み解く美術の思考法

Masaki Hagino

-

STUDY

2025.10.09

色彩理論の変遷〜ゲーテからシュヴルールまで、画家が学んだ『色の科学』

Masaki Hagino

-

STUDY

2025.09.26

署名(サイン)の歴史〜なぜ画家は作品に名前を書くようになったのか?〜

Masaki Hagino

-

STUDY

2025.09.10

筆の誕生秘話〜古代エジプトから西洋絵画まで、『毛』が変えた表現力

Masaki Hagino

-

STUDY

2025.09.05

名画を救う技術〜X線からAIまで、美術修復の新技術達〜

Masaki Hagino

Contemporary Artist / 現代美術家。 Diploma(MA) at Burg Giebichenstein University of Arts Halle(2019、ドイツ)現在は日本とドイツを中心に世界中で活動を行う。

Contemporary Artist / 現代美術家。 Diploma(MA) at Burg Giebichenstein University of Arts Halle(2019、ドイツ)現在は日本とドイツを中心に世界中で活動を行う。

Masaki Haginoさんの記事一覧はこちら