STUDY

2025.2.20

花鳥画とは?主なモチーフや時代別の有名な画家も紹介!

花や鳥、草木や虫といった題材を、掛け軸や屏風などにいきいきと描いた花鳥画。日本画の重要なジャンルの一つとして、古い時代から多くの画家が取り組んできました。

本記事では、花鳥画の起源や特徴、そして時代を彩ってきた有名な画家たちをご紹介します。

葛飾北斎画 菊に雀, Public domain, via Wikimedia Commons.

葛飾北斎画 菊に雀, Public domain, via Wikimedia Commons.

花鳥画とは

四季花鳥図屏風, Public domain, via Wikimedia Commons.

四季花鳥図屏風, Public domain, via Wikimedia Commons.

花鳥画とは主に花や鳥を題材とした絵画のジャンルで、花鳥図とも呼ばれます。

その歴史は中国の唐時代に遡ります。当初は人物画の背景として描かれていた花や鳥が、次第に独立した主題として扱われるようになり、宮廷絵画の重要なジャンルとして確立されました。やがて日本に伝来し、日本の風土や美意識に合わせた独自の表現が生まれたのです。

花鳥画に描かれたモチーフ

花鳥画には花や鳥をはじめ、さまざまな動植物がモチーフとして描かれています。季節の移り変わりや自然の美しさを表現することはもちろん、吉祥の題材を描いて幸福や繁栄を意味する、寓意的なものも含まれます。

花

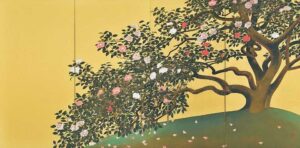

日本には四季折々の花が咲き、画家や絵師たちはその自然美を愛でるように花鳥画を描きました。春には梅や桜、夏は蓮や朝顔、秋は菊や萩、冬は椿や牡丹など、あらゆる花々が題材となっています。

鳥

長寿の象徴として知られる鶴をはじめ、鳳凰や孔雀など華やかな鳥から、鳩や雀など身近で親しみやすい鳥まで。その佇まいや躍動感、愛らしさや鋭さなどを描写する、画家たちの観察眼には驚かされます。

その他(草木・虫・動物・魚など)

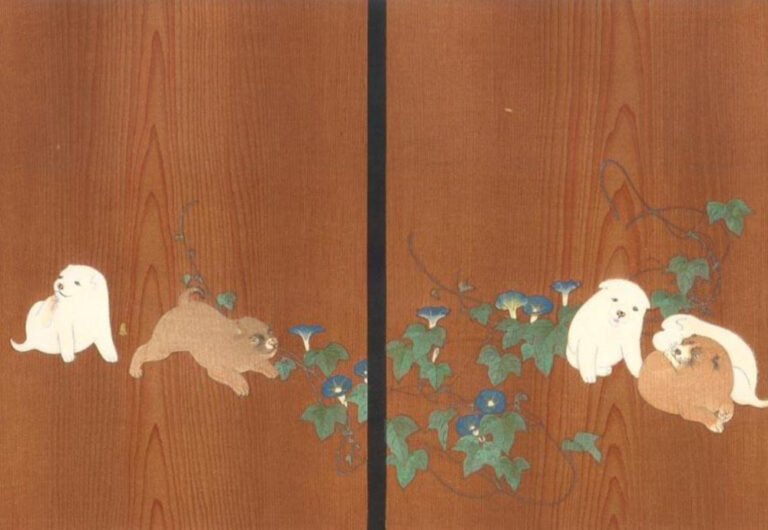

花鳥画、とはいうものの描かれるモチーフは花と鳥に限りません。草木や虫、小動物、魚などの水生生物との組み合わせも描かれました。

草木でいえば代表的なものには縁起のよい植物として知られる松や竹があり、虫には蝶や蜂、かまきりなどが見られます。花と虫を描いたものは「花虫図」、草木と虫を描いたものは「草虫図」とも呼ばれます。

参照:文化遺産オンライン「花虫図」「草虫図」

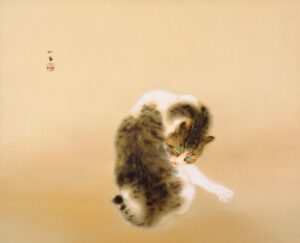

動物は猫やカタツムリといった身近なものから、獅子や虎など威厳のあるもの、タヌキなどの愛らしい生き物や獰猛な蛇まで多種多様です。

時代別に見る花鳥画

ここからは、花鳥画の流行や主な画家・絵師について時代別にご紹介します。

室町時代(中世)

紙本著色花鳥図 伝雪舟筆 六曲屏風, Public domain, via Wikimedia Commons.

紙本著色花鳥図 伝雪舟筆 六曲屏風, Public domain, via Wikimedia Commons.

室町時代には禅宗とともに中国から渡来した水墨画の影響を受け、墨の濃淡や筆致を生かした花鳥画が描かれました。この時代に活躍した雪舟は山水画が有名ですが、花鳥画の作品も残されています。

桃山時代・江戸時代(近世)

桃山時代には城郭建築の障壁画として、花鳥画がより一層の発展を遂げました。狩野永徳や狩野山楽など狩野派の画家が活躍し、花鳥画は日本の絵画史における重要な位置を占めるようになりました。

四季花鳥図・右隻, Public domain, via Wikimedia Commons.

四季花鳥図・右隻, Public domain, via Wikimedia Commons.

江戸時代には花鳥画が庶民の間にも広まり、浮世絵の題材としても注目を集めました。江戸中期から後期には、伊藤若冲や円山応挙などの画家も花鳥画を手がけています。

葛飾北斎画 燕子花, Public domain, via Wikimedia Commons.

葛飾北斎画 燕子花, Public domain, via Wikimedia Commons.

広重魚尽 さば・かに・朝顔, Public domain, via Wikimedia Commons.

広重魚尽 さば・かに・朝顔, Public domain, via Wikimedia Commons.

伊藤若冲「動植綵絵図」より「老松孔雀図」, Public domain, via Wikimedia Commons.

伊藤若冲「動植綵絵図」より「老松孔雀図」, Public domain, via Wikimedia Commons.

朝顔狗子図杉戸 円山応挙筆, Public domain, via Wikimedia Commons. 明治時代以降(近現代)

朝顔狗子図杉戸 円山応挙筆, Public domain, via Wikimedia Commons. 明治時代以降(近現代)

明治時代以降(近現代)

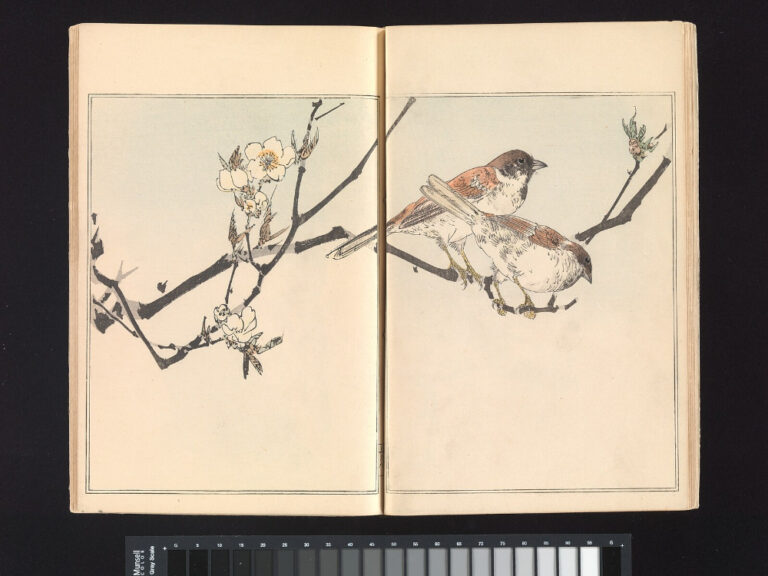

渡辺省亭 『省亭花鳥画譜』花鳥画, Public domain, via Wikimedia Commons.

渡辺省亭 『省亭花鳥画譜』花鳥画, Public domain, via Wikimedia Commons.

明治時代以降も花鳥画は日本画の重要なジャンルとして受け継がれ、多くの画家によって描かれています。伝統的な技法を踏襲しながら、近代的な表現を取り入れた花鳥画も生まれました。

花鳥画の第一人者としては上村淳之が知られ、現代花鳥画の礎を築き上げた人物として文化勲章を受章した実績もあります。

花鳥画を鑑賞して日本の美意識に触れてみよう

花鳥画に描かれた花、鳥、さまざまな自然の生き物たち。これらを四季の移ろいとともに愛でてきた日本人の感性は、現代においても変わらない自然美として見る人を感動させます。ぜひ、さまざまな花鳥画を鑑賞して、その魅力に触れてみてください。

画像ギャラリー

あわせて読みたい

このライターの書いた記事

-

STUDY

2025.11.19

古田織部とは?革新的な茶の湯と織部焼の魅力を知ろう

さつま瑠璃

-

STUDY

2025.05.29

人形浄瑠璃とは? 日本美術にも描かれた江戸時代の流行を知る!

さつま瑠璃

-

STUDY

2025.05.20

七福神とは?福を招く神様たちに日本美術で出会う!

さつま瑠璃

-

STUDY

2025.05.14

歌枕とは?日本美術にも描かれた風景と想像力が織りなす世界

さつま瑠璃

-

STUDY

2025.04.09

神社やお寺の「宝物殿」とは?美術館とは異なる魅力を発見!

さつま瑠璃

-

STUDY

2025.04.02

メディアアートとは?先進的な現代アートで新しい発見を!

さつま瑠璃

文筆家・アートライター。1994年神奈川生まれ。会社員を経て、2021年よりフリーライターとして独立。アートと日本伝統文化を専門としつつ、現代美術やカルチャーなど幅広いジャンルで執筆している。日本伝統文化検定2級。SNSでも情報を発信する他、Podcastでは伝統芸能にまつわるトークを配信中。

文筆家・アートライター。1994年神奈川生まれ。会社員を経て、2021年よりフリーライターとして独立。アートと日本伝統文化を専門としつつ、現代美術やカルチャーなど幅広いジャンルで執筆している。日本伝統文化検定2級。SNSでも情報を発信する他、Podcastでは伝統芸能にまつわるトークを配信中。

さつま瑠璃さんの記事一覧はこちら