STUDY

2025.11.21

ねずみくんのチョッキをもう一度|余白がくれる親子のやさしい時間

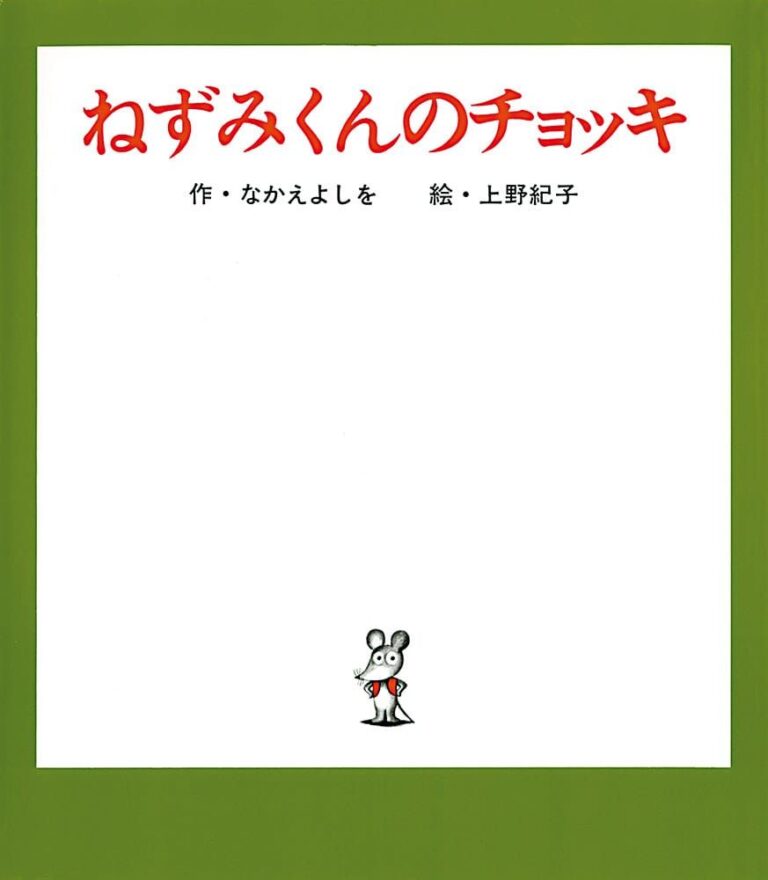

ねずみくんが着ていた、赤いチョッキ。その姿を見た動物たちは、次々に「着せて」と頼み込みます。すると、チョッキはどんどん伸びていって……。

『ねずみくんのチョッキ』はチョッキを貸してあげるだけの、ほんの短いお話です。

1974年の出版から半世紀が経ち、アニメ化が決定されて注目を集めています。子どもの頃に親しんだ読者が今は親になり、我が子と再びこの物語に向き合っている方も少なくないでしょう。

そこでこの記事では、世代を超えて愛されてきた『ねずみくんのチョッキ』の魅力を紹介します。

目次

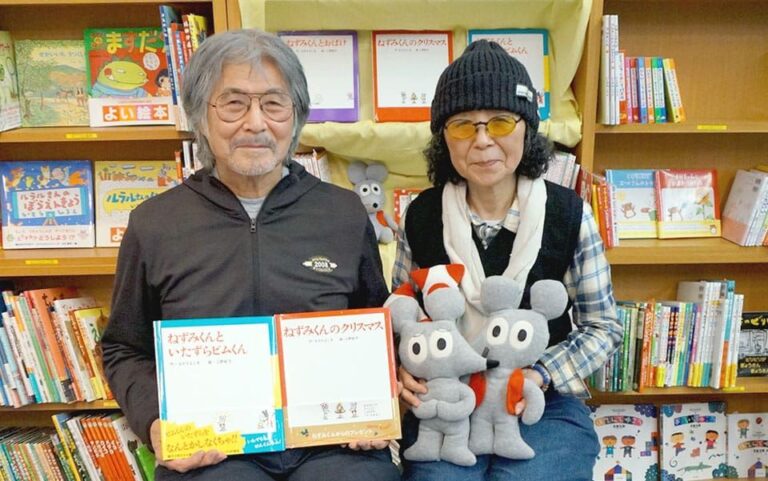

なかえよしをと上野紀子、二人三脚の絵本づくり

引用:いたずらにも創意工夫が必要 「ねずみくんの絵本」シリーズ作者 なかえよしをさん&上野紀子さんインタビュー|ポプラ社

引用:いたずらにも創意工夫が必要 「ねずみくんの絵本」シリーズ作者 なかえよしをさん&上野紀子さんインタビュー|ポプラ社

『ねずみくんのチョッキ』は、なかえよしをさんと上野紀子さん夫婦による作品です。

なかえさんは日本大学芸術学部美術科を卒業後、大手広告代理店でデザイナーとしてキャリアをスタートさせました。しかし、「ディレクターやスポンサーの要望に応えるばかりで、自分がいいと思う作品がなかなかできない」という葛藤から、自由な創作の場を求めて絵本の世界へ進みます。

一方の上野さんは日本大学芸術学部美術科で学んだあとに、イラストレーターとして活動を始めます。なかえさんとともに、1973年にアメリカで『ELEPHANT BUTTONS』を出版し、絵本作家としてデビューしました。

二人の絵本づくりは、なかえさんが物語と構成を考え、上野さんが絵を描くという分業です。単なる役割分担というわけではなく、なかえさんはインタビューで次のように語っています。

初は僕も絵描きになろうと思ってたんですけど、上野のほうが断然絵がうまいので、絵本では絵を上野にまかせて、僕はお話を考えるようになりました。お話を考えるのも意外と絵の世界と同じで、絵を描くようにお話を書けばいいわけです。ですから「2人だからできた」というよりも、「2人じゃないとできなかった」。絵の得意な上野とお話を考えるのが得意な僕で、絵本は偶然、不思議なくらい向いていたんだと思います。

(引用:ダ・ヴィンチニュース「夫婦二人三脚で『ねずみくんの絵本』を制作!『生きてるときに「がんばったね」と褒めてあげたかった』【なかえよしをさんインタビュー】」)

2019年に上野さんがこの世を去ってからは、なかえさんは彼女が遺した膨大な絵をデジタル上で組み合わせるといった手法で創作を続けています。

『ねずみくんのチョッキ』の余白の美学

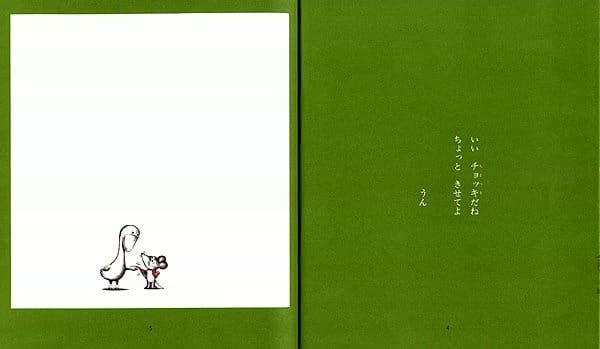

『ねずみくんのチョッキ』の世界には、背景が描かれていません。

作者のなかえさんは構成そのものをシンプルにし、赤いチョッキの色やねずみくんのわずかな表情の変化が際立つように意識して創作されました。

そのため情景描写を削ぎ落とし、会話だけで物語を進めることで、絵が語る余地を大きく残しています。

ねずみくんの表情や姿勢には細やかな工夫が凝らされ、白目のある小さな瞳が、言葉以上に感情を伝えてきます。ねずみくんの身長はシリーズを通して2cm6mmに統一。その小ささが大きな動物たちとの対比を際立たせています。

セリフの繰り返しも、絵本のリズムをつくる大切な要素です。「ちょっときせてよ」「すこしきついがにあうかな?」という繰り返しのやりとりが、心地よさを生み出しています。

余白があるからこそ、読者はねずみくんと同じ目線で世界を感じられます。

『ねずみくんのチョッキ』をもう一度読む理由

出版から50年が経った今でも、なぜ私たちは『ねずみくんのチョッキ』に惹かれるのでしょうか。

スマホを開けば、次々と新しい情報が流れ、本当に必要なものまで、こぼれ落ちてしまいます。そんな時代だからこそ、ゆっくり考えたり、親子で過ごす時間は貴重なものです。

会話をすることで子どもも大人も、自分の中にある感じ方や考え方を見つけやすくなります。『ねずみくんのチョッキ』がくれるのは、まさにその「何もない豊かな時間」です。何も描かれていない真っ白な背景に、読者が自由な発想で思いを巡らせることができます。

「ねずみくんは、今どんな気持ちかな?」言葉が少ないからこそ、小さな表情からたくさんのことを感じ取ろうとする。情報をただ受け取るのではなく、心で物語をゆっくりと味わう。そんな時間を体験できる『ねずみくんのチョッキ』は贅沢な読書なのかもしれません。

子どもと大人の感性

『ねずみくんのチョッキ』は、読む年齢によって印象が変わる絵本です。

子どもには「かわいくて、おもしろい話」として心に残りますが、大人になると奥に潜む静かな痛みに気づかされるでしょう。

ねずみくんは、善意から大切なチョッキを友だちに貸します。しかし、無邪気なやりとりのなかで、チョッキは少しずつ形が変わってしまうことに。ねずみくんは、伸びていくチョッキを静かに見つめています。

物語の終わりには、チョッキはブランコへと姿を変えます。子どもは「よかったね」と素直に喜びますが、大人はチョッキが形を変えていくなかで、子どもの頃は気づけなかった想いや物語を感じ取るでしょう。

同じ絵本でも、年を重ねるほどに見えてくる世界があります。それこそが『ねずみくんのチョッキ』が長く読み継がれてきた理由のひとつかもしれません。

語られない部分にある想像の世界

『ねずみくんのチョッキ』は、あえて多くを語らない引き算の美学があります。ページに広がる余白は、引き算の美学の象徴です。

背景や余計な情報が一切描かれていないからこそ、読者の視線は、ねずみくんの小さな目線や手の角度といった細部に集中します。セリフにはない戸惑いや期待、悲しみといった豊かな感情を、余白から汲み取ることができます。

さらに、あえて描かれていない部分があることが、読み聞かせの場では「次、どうなると思う?」「ぞうさんが着たら、どうなっちゃうかな?」といった会話が生まれるきっかけに。

子どもとの間に自然とコミュニケーションが生まれ、物語は読者の数だけ膨らんでいきます。

もう一度、ねずみくんに会いに行こう

絵本を読む時間は、あわただしい日常の中で親子が心を寄せ合う大切なひとときです。

子どもが指でページをめくる音、読む人の息づかい、そして物語の終わりに訪れる静かな余白。そのすべてが重なり合って、心をやわらかく包み込むようなひとときが生まれます。

忙しい毎日のなかで、子どもとじっと一冊の絵本に向き合うことは、情報も予定も詰め込みがちな現代の暮らしにおいて、かけがえのない時間です。

大人になってから読む絵本は、懐かしさの中に新しい発見があります。子ども目線で感じていた物語が、今度は親として、あるいは一人の大人として、異なる意味を持って胸に届きます。

お母さんが編んでくれた赤いチョッキのように、『ねずみくんのチョッキ』は、世代を超えて温もりをつなぐ一冊です。

ぜひもう一度、『ねずみくんのチョッキ』を手にとってみてください。

◆参考資料

・Webサイト

ポプラ社「ねずみくんのチョッキ|ねずみくんの絵本」(最終確認:2025年11月5日)

ポプラ社「ねずみくんのおいわい|ねずみくん50周年特設ページ」(最終確認:2025年11月5日)

ポプラ社「『ねずみくんの絵本』シリーズ作者 なかえよしをさん&上野紀子さんインタビュー」(最終確認:2025年11月5日)

PR TIMES「〖祝・アニメ化〗誕生50周年を迎えたロングセラー絵本『ねずみくんのチョッキ』 シリーズ初のTVアニメ化が決定」(最終確認:2025年11月5日)

月刊MOE Web「誕生50周年 ねずみくんのチョッキ展 なかえよしを・上野紀子 想像力のおくりもの」(最終確認:2025年11月5日)

mi:te「なかえよしをさん・上野紀子さん絵本作家インタビュー」(最終確認:2025年11月5日)

ダ・ヴィンチニュース「夫婦二人三脚で『ねずみくんの絵本』を制作!『生きてるときに「がんばったね」と褒めてあげたかった』【なかえよしをさんインタビュー】」(最終確認:2025年11月5日)

・書籍

松居直『絵本とは何か』筑摩書房、2023年12月発行

画像ギャラリー

あわせて読みたい

-

STUDY

2025.05.13

『だるまさんが』の絵の魅力とは?子どもがアートを感じられる絵本

浜田夏実

-

STUDY

2025.05.08

『しろくまちゃんのほっとけーき』の絵の魅力とは?子どもの日常生活に寄り添う絵本

浜田夏実

-

STUDY

2025.04.10

『しましまぐるぐる』(Gakken)の絵の魅力とは?子どもがアートを感じられる絵本

浜田夏実

-

STUDY

2025.03.05

『ねないこだれだ』の絵の魅力とは?子どもがアートを感じられる絵本

浜田夏実

-

STUDY

2025.02.19

『すてきな三にんぐみ』の絵の魅力とは?子どもがアートを感じられる絵本

浜田夏実

-

STUDY

2025.02.14

『はらぺこあおむし』の絵の魅力とは?子どもがアートを感じられる絵本

浜田夏実

このライターの書いた記事

元図書館司書のフリーランスライター。児童担当として子ども向けの本に数多く触れてきた経験を活かし、絵本を入り口にアートの楽しさをお届けします。読んだ人が「ちょっとアートに触れてみよう」と思える記事づくりを心がけています。

元図書館司書のフリーランスライター。児童担当として子ども向けの本に数多く触れてきた経験を活かし、絵本を入り口にアートの楽しさをお届けします。読んだ人が「ちょっとアートに触れてみよう」と思える記事づくりを心がけています。

ケイさんの記事一覧はこちら